老板把离职员工的隐私发到朋友圈!法院:已侵权

在职场中,员工离职后因纠纷引发的矛盾并不鲜见,但将私人恩怨搬到社交平台,公开他人隐私的行为却触碰了法律红线。近日,上海法院审结了一起因朋友圈泄露隐私引发的侵权纠纷案件。

李女士与杨女士的纠葛始于离职后的工资争议。李女士曾就职于杨女士的公司,离职时双方因工资等问题产生矛盾。2024年8月7日,杨女士在微信朋友圈发布聊天截图,内容涉及李女士与他人的纠纷,甚至包括李女士被前夫殴打的细节,“真的感觉当初她老公一巴掌给她……都便宜她……了”。这些本属于李女士个人不愿为外人所知的隐私,就这样被公之于众。

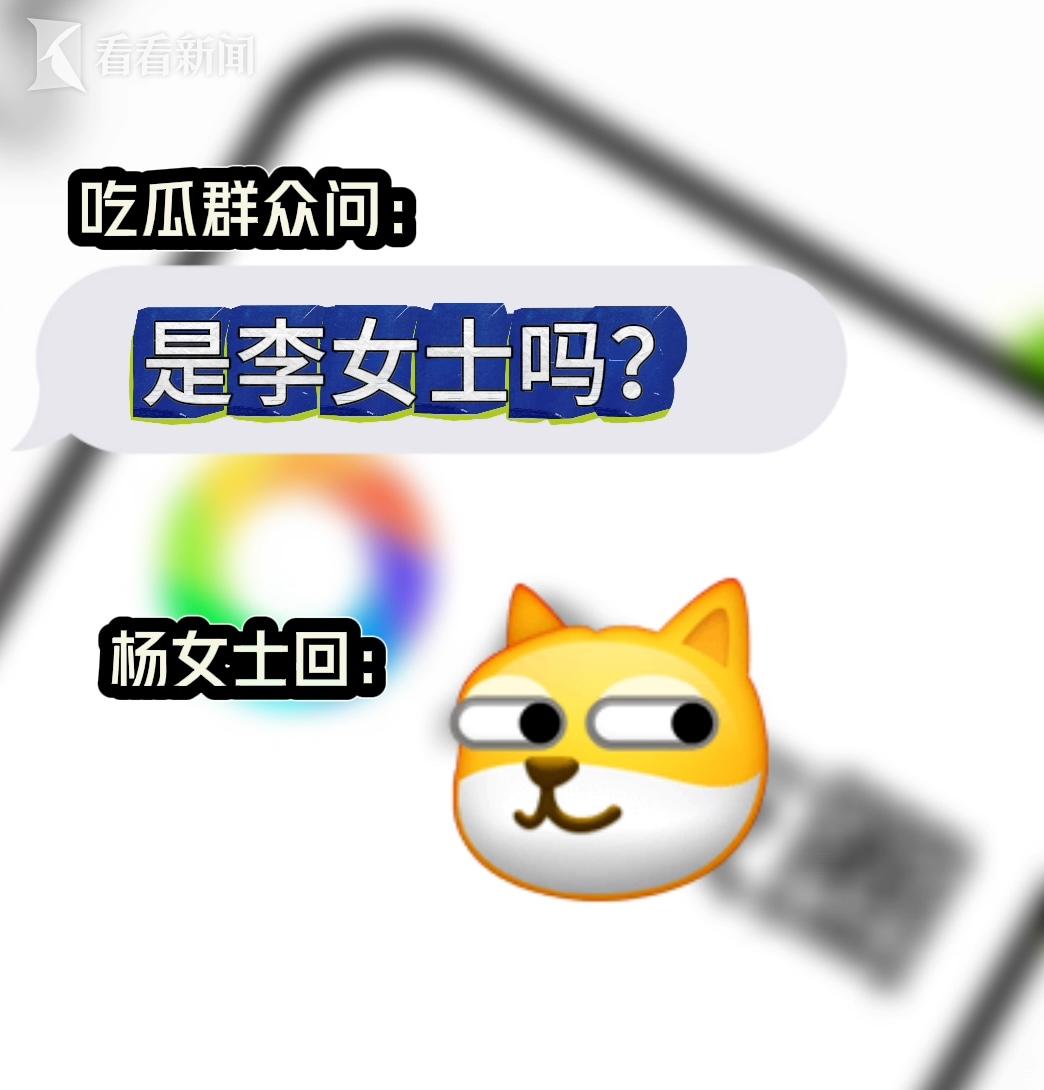

朋友圈发出后,李女士的朋友、同事很快识别出当事人就是她。当有人在评论区询问“是李女士吗”,杨女士回复“狗头”表情。杨女士亦回复昵称为“李女士”的用户,回复内容为“你在狗叫什么啊”“你在对号入座什么啊……狗叫个没完了”等。

面对李女士的多次警告,杨女士不仅没有停止,反而继续侵权。忍无可忍的李女士将杨女士告上法庭,要求其立即停止侵权、在微信朋友圈公开道歉、赔偿精神损害抚慰金5000元,并承担律师费5000元。

法院经审理认为,虽然杨女士在朋友圈没有直接点名,但从聊天的连贯性、评论区互动以及杨女士在庭审中的陈述等多方面来看,聊天记录中提到的“她”就是李女士。对于朋友圈中涉及李女士在另案庭审时的情况,由于没有证据表明另案审理的诉讼存在不公开审理的特殊情况,根据民事案件公开审理的原则,不认定杨女士侵权。然而,李女士被前夫殴打的事实属于私人生活隐私,李女士向特定人披露不代表放弃隐私权。杨女士在李女士明确表示不愿公开的情况下,将此事发布到朋友圈,导致隐私被共同好友知晓并可能继续传播,构成对李女士隐私权的侵犯。

最终,法院作出判决:因杨女士已在开庭时删除涉案朋友圈,停止侵权的诉求已实现;杨女士需在微信朋友圈向李女士公开赔礼道歉并保留至少一个月;考虑到李女士未能举证证明损害情况,精神损害抚慰金的诉求不予支持;结合案件情况,酌定由杨女士承担3,000元律师费。

| 编辑: | 刘黎明 |

| 视频编辑: | 施亚娟 |

| 责编: | 吴依娜 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧