新店发卡不久就停业,是连锁老字号还是“李鬼”

最近,有市民反映说,自己在建国西路上一家新开的“老鸿兴邻里食堂”刚办了储值卡,没想到仅过了3个多月,这家店就关门了,不少人卡里的钱还剩下一大半。有消费者表示,自己就是因为相信“老鸿兴”这个连锁餐饮品牌而办的卡,但没想到老牌子竟然也靠不住。

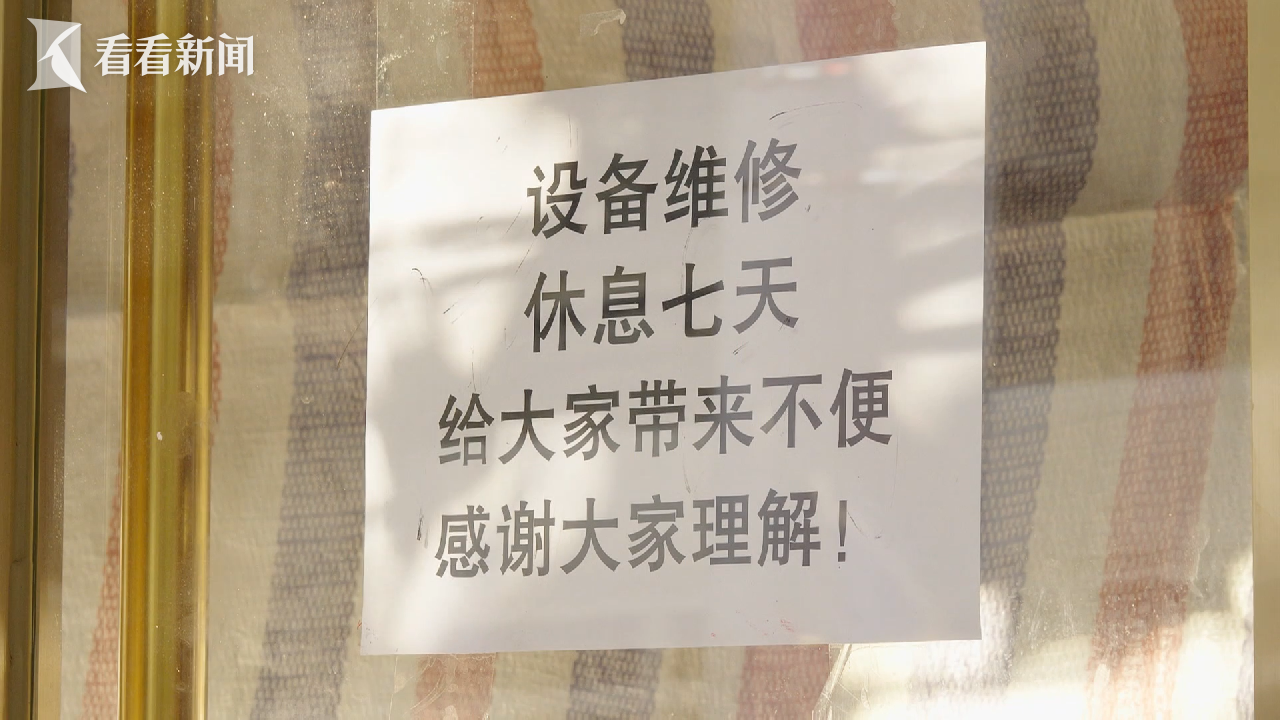

上周四,记者找到了建国西路上被投诉的这家“老鸿兴邻里食堂”,食堂大门紧闭,门口贴着一张告示,写着“设备维修、休息七天”。但附近居民说,停业时间早就超过了7天。

一位消费者说:“写着‘休息七天’,到现在二十天也有了!”另一位消费者不满地说:“我觉得最起码要贴个通知,说我不经营了,给大家一两天时间来退卡也行。”

据附近居民介绍,这家店7月底才开门营业,做的是苏式面点和家常菜,价廉物美。刚开业时店里还搞过优惠活动,充值300可打8.5折,吸引了不少住在附近的老人充值办卡。“充了三百块,大概用了一百块不到一点。”“价钱不贵,东西也挺好吃,老人都喜欢。”顾客们纷纷表示。

但让人没想到的是,才开了三个多月,店堂就停止营业了。一位消费者不解地说:“老鸿兴是有名气的呀!看到这个牌子才办的卡,老牌子怎么会弄出这种事情?”

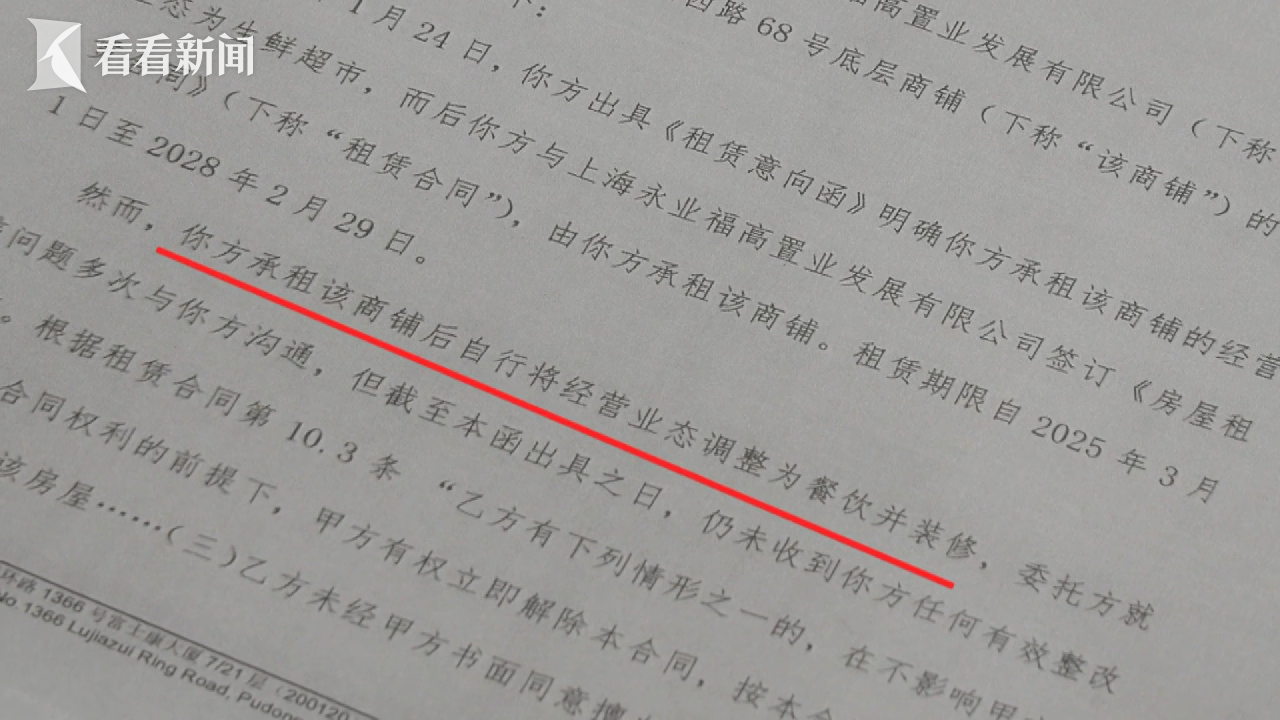

记者联系了房东,对方表示,租客起初的租赁意向函说开的是生鲜超市,后来居然做了餐饮,还拖欠租金,他们已经在走法律程序维权。“合同里明确告知不能做餐饮,租客却偷偷改成重餐饮,还欠租两月。”业主方负责人李先生表示。

那么,如果这家店真的是“跑路”了,店里的充值卡在其它“老鸿兴”门店又能否使用呢?记者搜索发现,在上海,名字中带有“老鸿兴”字样的餐饮店少说有二三十家。于是,记者从中随机选择了几家走访。

“老鸿兴汤包馆”乌鲁木齐北路店店员表示,虽然他们店名是老鸿兴,但这卡用不了,因为他们是独立经营的,不是连锁店。“老鸿兴社区饭堂”兰溪路店店员表示,这卡用不了,只能用他们自己发的卡,因为他们的店不是连锁的,而是私人老板经营。

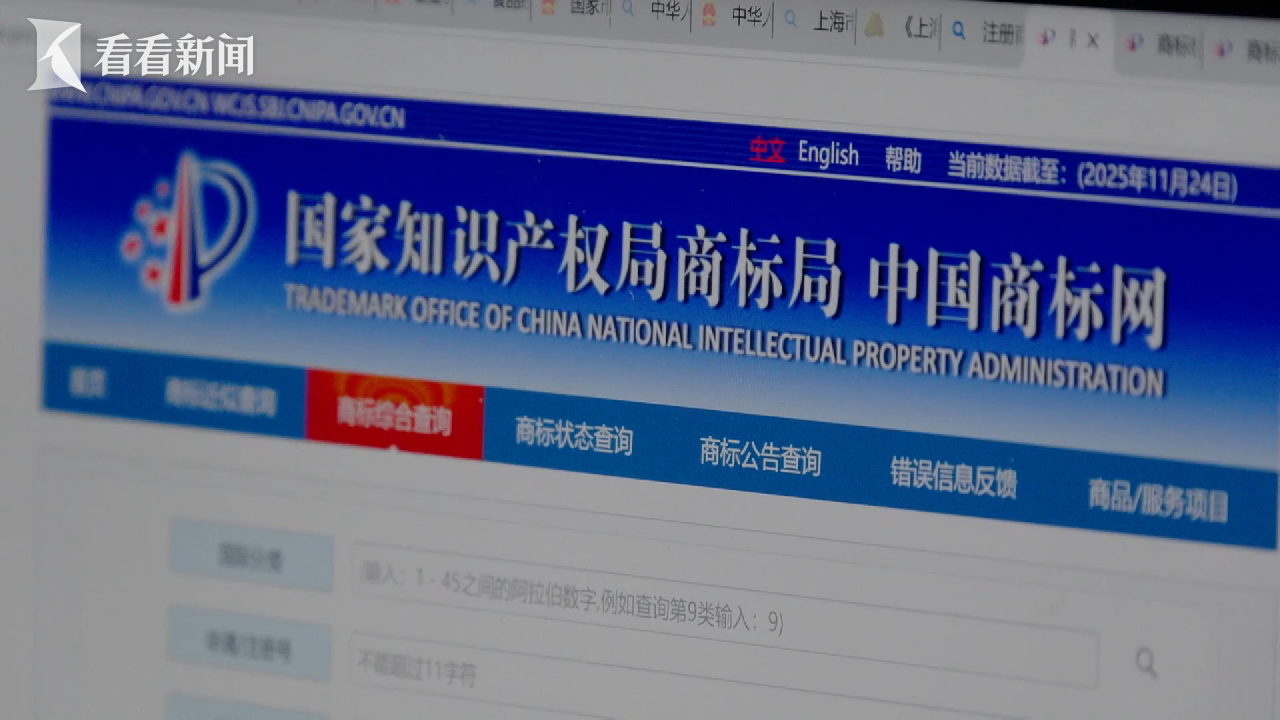

连跑了几家老鸿兴后记者发现,这些店有的叫汤包馆,有的叫饭堂,都表示自己并非连锁,各家也都有各家的充值卡,并不通用,而商标字体也是各管各的。

记者又找到万航渡路上的一家老鸿兴,这里的店标与建国西路闭店的那家基本一致。对方表示,他们是上海百弘记公司旗下的连锁餐饮店,上海共有10家左右,但建国西路门店不在其中,而且哪怕是连锁店,充值卡也不通用。

记者辗转联系上了建国西路这家所谓老鸿兴店店长江先生,对方承认,他们的“老鸿兴”既非连锁、也非加盟。“我就是借用商标,就是拿这个商标用一下呀。自己想挂‘老鸿兴’就挂了,没有品牌方来找过。”

法律界人士指出,这一行为属于“攀附已注册品牌的商誉和影响力,使自己在经营中获取一定优势”,侵犯了消费者的知情权。

专家介绍,市场监管部门一般只会确认商铺的注册名是否重名,如有“李鬼”,通常只有商标权人维权,相关部门才会出手。也就是说,有些店挂的店招商标都未必是真的,日常消费要靠消费者自己去做辨别。

华东政法大学国际知识产权教研室主任阮开欣进一步解释,市场监管部门一般只核查企业注册名是否重名,对于商标侵权,通常采取“不告不理”原则,很多店铺使用相同文字,并不代表它们属于同一集团。

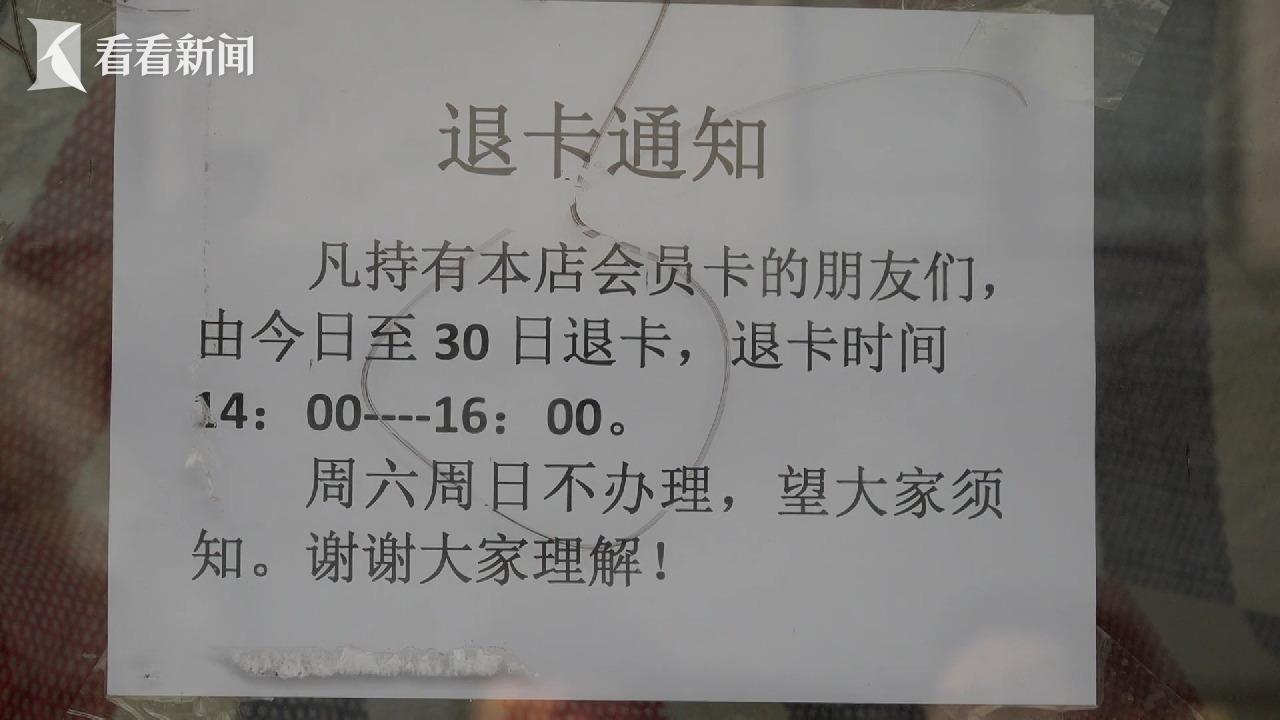

在多方的介入和督促下,目前,建国西路这家老鸿兴门店已开始在现场受理退卡,但每天有限额,消费者须排队等候。一位现场等退卡的消费者抱怨:“一天只退十几二十个,太慢了!”而店方工作人员回应:“目前是工作日每天下午两点到四点办理退款。老板如果当天只给一万,就只能退一万。”

截止发稿时,记者了解到,店方的退费仍在缓慢推进,其店长表示,大概还剩两三万没退完,会在月底前完成全部退款。

一些商户为了快速获取消费者的信任,采取打擦边球、蹭品牌等方式来打开销路,用各种优惠手段蛊惑消费者办理预付卡;被侵权的品牌,有的可能还不知晓商标被冒用,或者也有可能因觉得维权成本太高而听之任之,但最终倒霉的还是消费者。在这里也提醒大家,办卡充值要谨慎,不要被所谓“老字号”迷惑,要问清楚卡的适用范围,千万不要为了所谓优惠折扣力度大而一次性充入大量金额。

| 编辑: | 张予洋 |

| 视频编辑: | 陶余鑫 |

| 摄像: | 徐进张俊金狄唐晓蒙 |

| 责编: | 顾怡玫 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧