余生托付“陌生人”:“老养残”能否找到出路?

昨天我们报道了,在寻求意定监护服务的人群里,除了孤老外,还有不少是有子女的,只是子女在海外,或是子女本身无法照护父母的老人,比如,一些子女是残障人士的“老养残”家庭。今天我们继续来关注意定监护能否为“老养残”这样特殊的两代人照护解困。

“平时怎么和他交流?”“用手写。”“ 然后他怎么回答呢?”“他在纸上写。”

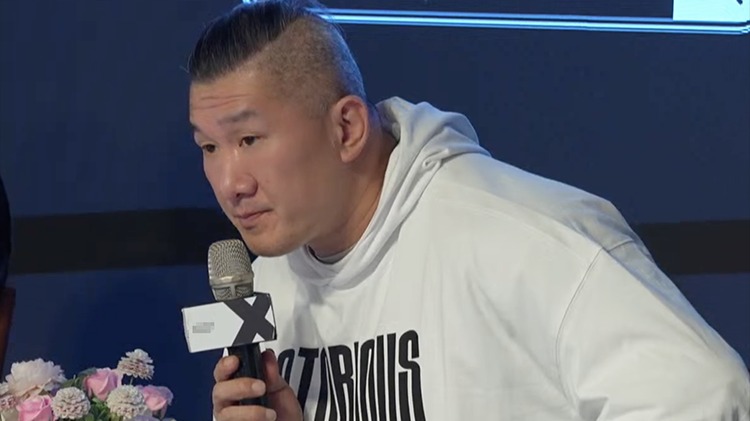

81岁的徐国翔带着儿子,51岁的徐林,第八次走进了普陀区公证处。这是一个典型的老养残家庭。徐林出生就是聋哑人,后来又不幸失明,徐国翔从老伴离世后,已经独自照顾了他十几年。但随着自己年事渐高,他也不知道,自己还能撑几年。在居委会的推荐下,他了解到社会上已有专门提供监护服务的社会组织。

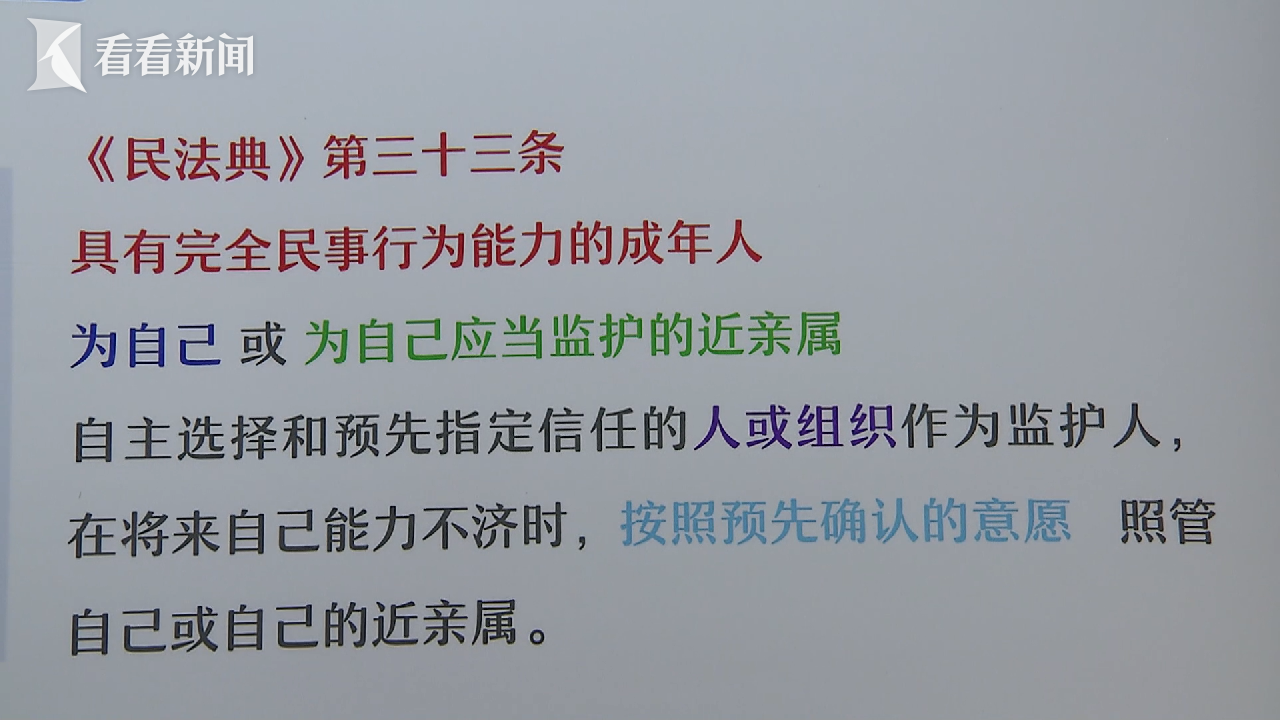

全国人大代表、民盟上海市委专职副主委姚卓匀指出,“老养残”家庭是意定监护最迫切的需求群体之一。她提出了一个现实难题:如果父母先行离世,而其残障子女未满60岁,按照现行规定无法进入养老院,这些人的照护将面临巨大困境。

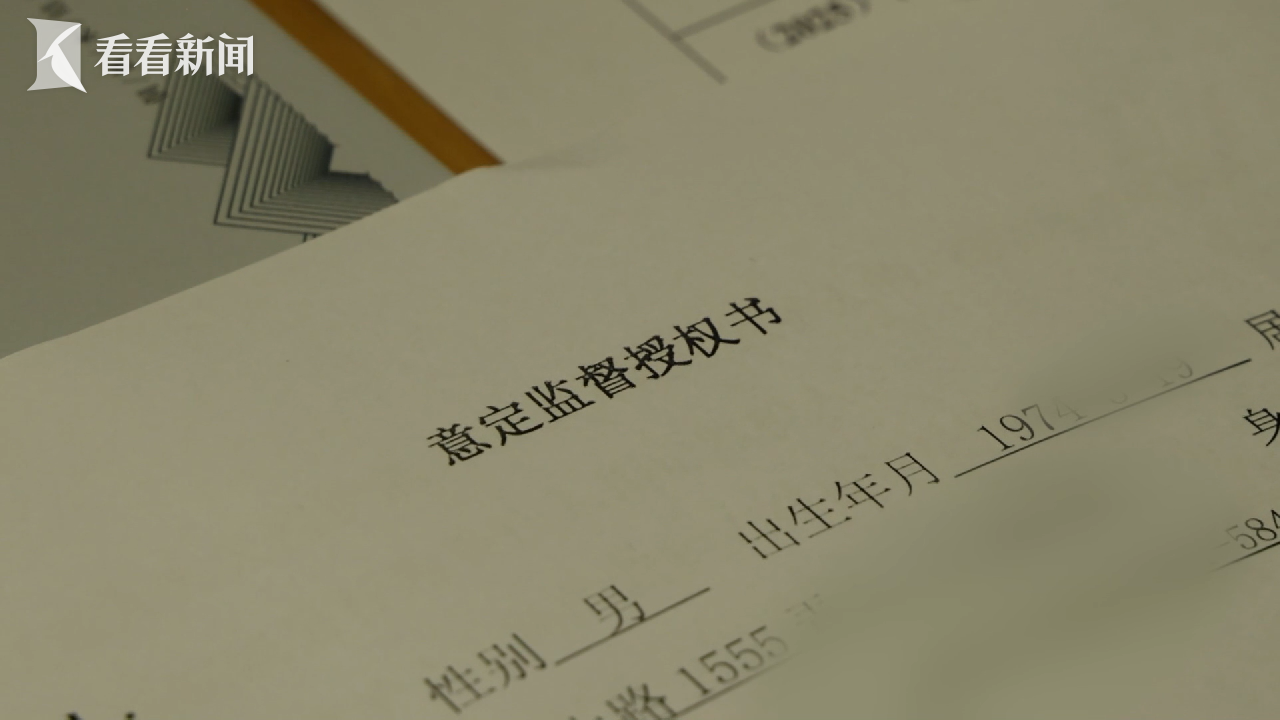

多番斟酌之后,去年9月,徐国翔与“闵行区尽善社会监护服务中心”,签订了意定监护协议。但是,因为徐林情况特殊,为了确保协议在徐国翔不在时,也能得到执行,老徐父子还需要通过公证,用法律手段给协议上个保险。

李辰阳公证员解释道,在实际操作中,社会监护组织常会遇到“就医难、入院难、取款难”等问题。要想让第三方机构在短时间内识别并认可监护协议,最好的方式就是为协议增加一件司法“外衣”——也就是法律上所说的“权利外观证书”。在意定监护的制度设计中,由公证机关出具公证书,正是最合适、最有效的确认方式。上海闵行区尽善社会监护服务中心总干事费超指出,一份公证书能有效避免未来在监护人确认问题上产生纠纷,同时大幅提升社会组织为被监护人办理各项事务的效率。

经手的公证员李辰阳,是上海最早介入“意定监护”相关业务的公证人员之一,他需要确保,协议中的内容,看不见也说不出的儿子徐林都理解且认同。“他虽然看不见、说不出,但心智完全正常,我们必须确认这一切都是他真实意愿的体现。”李辰阳说。

比如,遇上住院等紧急情况时,是否由监护机构做决定?特殊情况下,钱款如何使用?这些复杂的问题,都要由父亲一个个字的在徐林手上画出来,再由徐林纸上。“为什么不委托亲戚做监护人呢?”徐国翔解释道:“他们工作很忙,周六周日也要上班,还要做家务,实在没办法照顾(徐林)。”“那他是否同意将自己的生活、医疗、财产、丧葬这些事,都委托给‘尽善’来负责?”徐国翔肯定地答道:“同意,可以的。”

徐国翔曾希望能通过司法判决,认定儿子为限制民事行为能力人,来为其直接指定监护人;但法院认为徐林虽身有残疾,心智却与常人无异,因此驳回了申请。这让李辰阳,更加确认,自己这一步公证的重要性。李辰阳表示,法院的认定表明,徐林在心智上是一位完全正常的成年人,其障碍主要体现在沟通方式上,而非认知能力上。因此,他完全具备自主选择监护人的法律资格,同时也享有签署财产处分文件的权利。

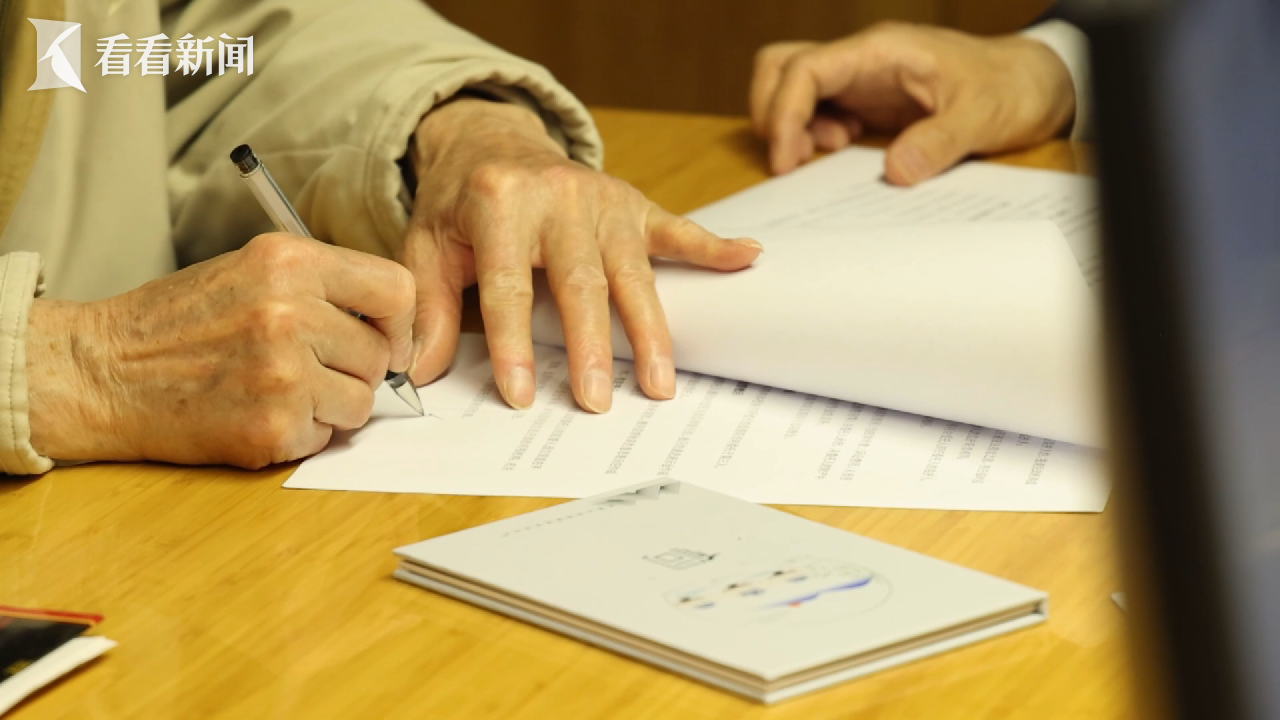

这一次又花了两个多小时,李辰阳终于为老徐父子完成了意定监护一系列文书的公证。公证员向徐国翔父子最后确认了协议的核心内容:“这份协议主要规定,在未来您因年龄或健康原因(如失能、失智)而无法再亲自照顾儿子时,就由‘尽善’社会监护服务中心来接替您,作为你们父子俩的监护人。这份责任将从您无力承担之时开始,一直持续到你们人生的终点,负责为您和儿子安排好后事。是这样的吧?”徐国翔老人肯定地回答道:“对。”

签字结束,老徐久久地摩挲着儿子的手背。“现在放心了,签字签好了呀。”他说。将来无论是看病、请保姆,还是去银行取钱,儿子都有人可托付。

今年以来,类似老养残家庭的意定监护服务的咨询,数量明显上升。社会有需求,但因为涉及到两代人,服务的跨度可能长达四五十年,要如何来确保监护协议能有效执行,对相关社会组织和社会来说,挑战才刚刚开始,规则也尚待明晰。全国人大代表姚卓匀指出,必须明确“监护的边界在哪里”“效果应在什么范围内”。华东师范大学公共管理学院副教授、老龄研究院院长助理张继元则提醒,中长期资金管理、服务质量监督等都是亟待规范的现实问题。

“老养残”家庭的意定监护周期,要比纯老家庭长近一倍,如何对这样的超长周期服务进行监管、监督,也需要进一步探索。据了解,年内上海有望出台相应文件,对意定监护中可能涉及到风险、监督等相关内容进行明确。

| 编辑: | 张予洋 |

| 视频编辑: | 吕艳 |

| 摄像: | 唐晓蒙夏寅飞张琦卢敏 |

| 责编: | 李鹏 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧