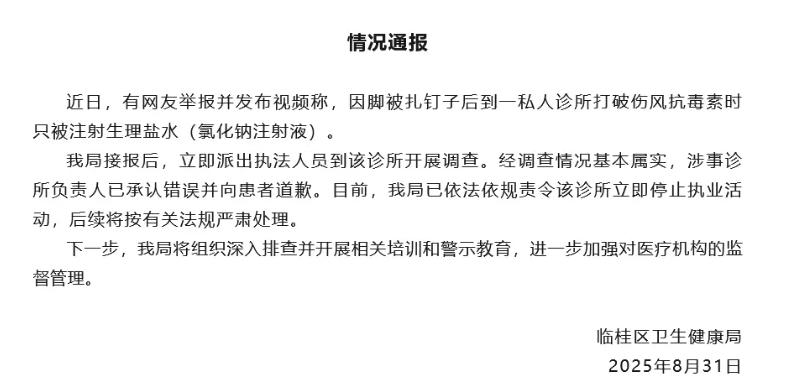

氯化钠替代破伤风针 一针盐水稀释的不止是信任

东方快评

近日,广西桂林一男子脚被钉子扎伤后,前往私人诊所打破伤风针,医生注射的却是氯化钠。诊所负责人杨先生告诉记者,因为诊所破伤风针用完了,财迷心窍就给他打了氯化钠。事件曝光后,诊所负责人承认错误并致歉,当地卫健部门也已责令该诊所停业整顿,并表示将依法依规严肃处理。

氯化钠注射液仅用于补液或伤口冲洗,对破伤风预防完全无效,破伤风感染后病死率高达30%-50%,所以及时注射破伤风疫苗至关重要。这一针盐水,不仅可能让患者错过最佳治疗时机,还将其暴露在致命感染的风险之中,此举已经远超“财迷心窍”的范畴,性质已接近“谋财害命”。

医疗行业的特殊性在于,患者对医生的依赖往往是“无条件的信任”。而这份信任一旦被滥用,后果不仅是个人受害,更是整个医疗体系的信誉受损。药品短缺并非不能解决的问题,本可以建议患者前往其它医院或等待补货,但这家私人诊所的医生却选择用氯化钠欺骗。这一针盐水,稀释的不止是患者的信任,它冲淡的,还有公众对医疗行业的基本安全感,患者对小诊所的疑虑会上升到对整个医疗体系产生戒备。诚信是医患关系的基石,更是医疗行业的“生命线”。而信任一旦透支,再想重建,远比打一针真正的破伤风要艰难得多。

小诊所扎根于城乡社区,承担着便捷就医的功能,但也往往成为监管的盲点,药品管理、执业资质、日常巡查——哪一项不到位,都可能成为事故隐患。对监管部门而言,不能停留于“事后处理”,而要做到“关口前移”,防患于未然。

第一,完善日常巡查机制:基层小诊所数量多、分布广,如果监管仅停留在发证和年检环节,往往难以及时发现问题。应当建立起常态化的随机抽查制度,不仅查资质,还要查药品库存、处方记录、急救药品配置情况。

第二,建立药品溯源系统:破伤风针等急救药品属于高风险、刚需类药品,应该纳入重点监管目录。通过数字化手段实现全流程追踪:从生产、流通到使用,均留痕可查。一旦出现缺药或滥用,监管部门可以第一时间定位问题环节。

第三,提升医生和诊所的准入门槛:基层医疗机构的便利不能以牺牲安全为代价,应当通过提高执业门槛、加强继续教育、增加定期考核等方式,确保诊所医生不仅有资格证,更有过硬的职业素养与责任意识。同时,明确诊所的执业范围,哪些病情必须转诊,哪些药物必须常备,都要有清晰规定。

一支针管,注射的不只是药液,更是社会的信任。要避免类似事件再次发生,必须让制度长出牙齿,让责任真正落地。唯有如此,公众才能在每一次就医时,放心伸出胳膊。

| 编辑: | 王成 |

| 责编: | 谢春 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧