名校师生竟成“黄牛” 光环下的迷失与警示

“凌晨蹲点抢不到的预约,竟成了内部人的摇钱树?”近日,清华大学保卫处发布的一则警示通报,让“清华教职工违规报备被拘”、“学生卖入校名额丢保研资格”等话题火速冲上热搜。

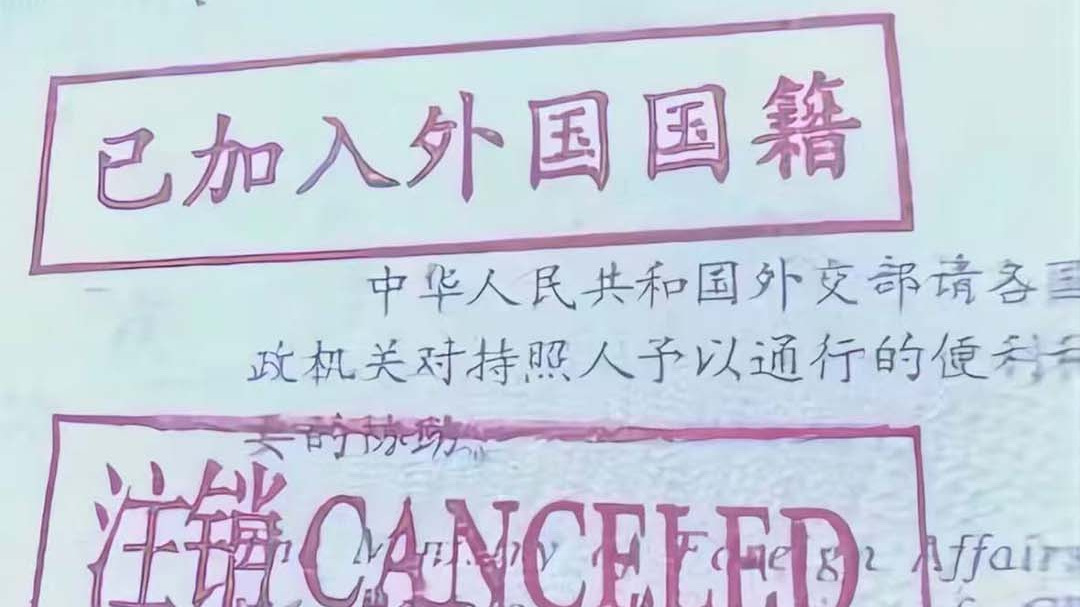

两名教职工因勾结“黑导”牟利被行政拘留,多名学生因有偿报备受处分,这起发生在顶尖学府的“黄牛”事件,不仅戳破了校园参观的公平底线,更引发了大众对“规则与利益”的深刻拷问。

一方面,清华园中的二校门、荷塘月色等景观,既是校园符号也是城市文化地标,但名校作为学术殿堂,其价值不仅在于建筑和景观,更在于其文化内涵和学术氛围,“校园不是公园,安静才是最高级的风景”。

清华大学实行的 “校内人员报备制” 本是平衡开放与管理的折中方案,但预约名额有限性与社会参观需求之间存在明显缺口,直接催生了“报备名额商品化”的黑色交易。

高校治理现代化,其实是个系统工程,技术和管理理念都得跟上。我们不能简单怪“有些人素质低”,而该问问:是啥制度环境让这种行为有机可乘?管理上的漏洞为啥一直没补上?说实话,类似问题不光高校有,很多单位都面临同样挑战。

现在刷脸、数据追踪那么发达,能不能用这些高科技来管得更精准,系统能不能自动检测出异常报备。这些技术手段,如果用好了,能堵住不少漏洞。

大学作为 “社会之光”,既不应是隔绝公众的“孤岛”,也不能沦为无序流动的“公园”。真正的开放,是在保障教学科研秩序的前提下,让校园资源成为滋养社会的活水,而有效的管理,恰恰是维护这份开放的前提。

说到底,高校不光是教书育人的地方,也是社会治理的试验田。怎么通过好制度,既保护公共利益,又尊重个人空间,既开放又不乱——这些思考,对咱们每个人都有启发。

| 编辑: | 秦扬轲 |

| 责编: | 赵歆 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧