7秒变废墟 青岛凉亭为何重建一年就垮塌?

炎炎夏日,青岛中山公园一座重建不到一年的凉亭,突然发生垮塌,让好好的民心工程变成了“闹心”工程。

幸运的是,当时凉亭内没有人,事故也没有造成人员伤亡。而垮塌的瞬间,也被恰好在附近的游客用手机记录了下来,从凉亭变废墟,仅仅用了7秒钟。

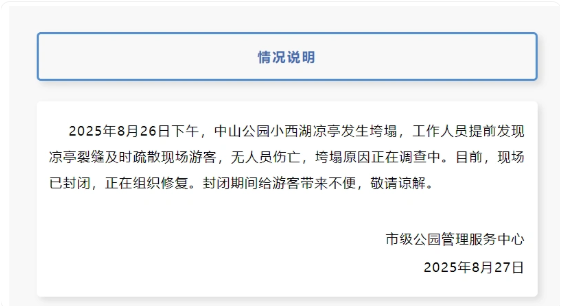

事故发生后,青岛市级公园中心发布情况说明称:工作人员提前发现凉亭裂缝后,及时疏散了现场游客,事故没有造成人员伤亡,垮塌原因正在调查中。目前,现场已封闭,正在组织修复。

记者注意到,在游客拍下的现场视频中,凉亭顶部位置,确实已经出现多处明显裂缝。

公开信息显示,2024年,该凉亭因倾斜被鉴定为危房C级,随后在8月2日启动了维修工程,主要对结构立柱、装饰木板进行了修缮,并更换了瓦片。经过60天的修缮,于9月30日修缮完毕,10月1日重新开放。

记者查询住建部相关标准发现,危房C级,是一种局部危房,往往是因为部分承重结构不能满足正常使用,而导致局部出现了险情。一般情况下,可以通过加固或局部改造,来实现安全。

值得一提的是,这座小凉亭,并不普通。作为中山公园的一部分,它始建于上个世纪初期,距今已有百年历史。由于它的周边就是波光粼粼的小西湖湖水,每到夏天更是可以欣赏到盛放的荷花,从而成为青岛市民的休闲胜地,并承载了大家的特殊情怀。但凉亭的质量,似乎没能承载住这份情怀。

公开资料显示,在这次修缮之前,凉亭曾因白蚁侵蚀等原因,至少经历过三次全面整修,最近的一次是在2016年。也就是说,从2016年全面修缮之后,到此次修缮之前,仅仅8年时间,凉亭就成为了危房C级。而最近的局部修缮,更是不到一年之后,凉亭就轰然倒塌了。

那么,此次垮塌的直接原因可能出在哪个环节?对此,记者致电了修缮施工方青岛博雅生态环境工程有限公司,但截至目前,暂未获有效回复。

上海防灾救灾研究所副所长韩新认为,根据现有掌握资料推测,建造施工环节的隐患可能导致了事故的发生,但究竟是工艺缺陷,还是材料隐患,或是施工不规范,目前还无法确定。可以追问的包括:承重的构建是否进行了防腐防蛀的处理?工期安排是否存在不合理情况,从而导致部分构建的安装精度不够?此外,修缮的资金分配是否合理?有没有可能是装饰性的修缮占用了关键结构部件的资金?建议相关部门在调查时要尽可能考虑到多种可能。

记者调查发现,短命的修缮工程,并不是孤立事件。就在今年5月,安徽凤阳明中都鼓楼突发瓦片坠落事故,距离该建筑修缮工程竣工验收不足一年;一年前,河南大学大礼堂在修缮时遭遇失火而受到重创;在更早的2018年,山西太谷鼓楼墙体突然脱落,导致一辆小轿车被压在砖块之下。

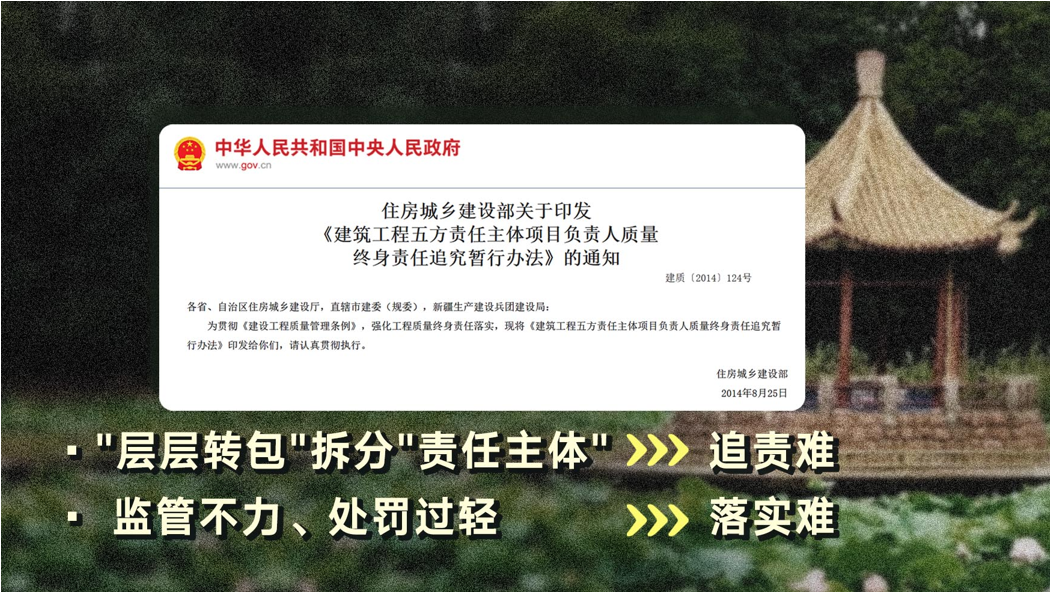

事故的背后,暴露了从设计到用材、从施工到验收等各环节的安全隐患,而最关键的,是责任意识和工程管理不到位。事实上,我国早已建立了工程质量终身责任制,即使工程竣工验收,如果有质量问题,相关责任人依旧会被依法追责。这本来是一个很有震慑力的措施,但在现实中,一方面,由于许多工程存在层层转包情况,责任主体会被拆分成多个中间环节,从而给事故追责带来困难。另一方面,负有监管责任的总包单位,有时监管不力,有时轻于处罚,也导致了终身责任制的难以落实。

如何破解这一困局?韩新表示,屡屡发的修缮工程问题,本质上是一个执行失范的问题。虽然各个环节都有强制性的行业标准,但在执行和监管中却可能都出现了“标准空转”的情况。此外还有一点值得注意,就是技术标准和市场需求的对接可能出现了脱节。现实情况中,园林绿化企业跨界承接修缮项目的现象十分普遍。比如此次事故中,从公开资料来看,它的经营范围应该是以绿化为主,但是却承接了危房C级的修缮工程,这其中的错位,也应当引起行业反思。此外,对于公共项目工程中的重修建、轻维护现象,也应当引起重视。总之,要建立标准、技术、责任“三位一体”的完整治理体系,才能真正让公共建筑成为让公众放心的民心工程。

| 编辑: | 阮丽 陈昱卉 |

| 责编: | 金梅 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧