从“研发热土”到“全球供药” 上海创新药如何崛起?

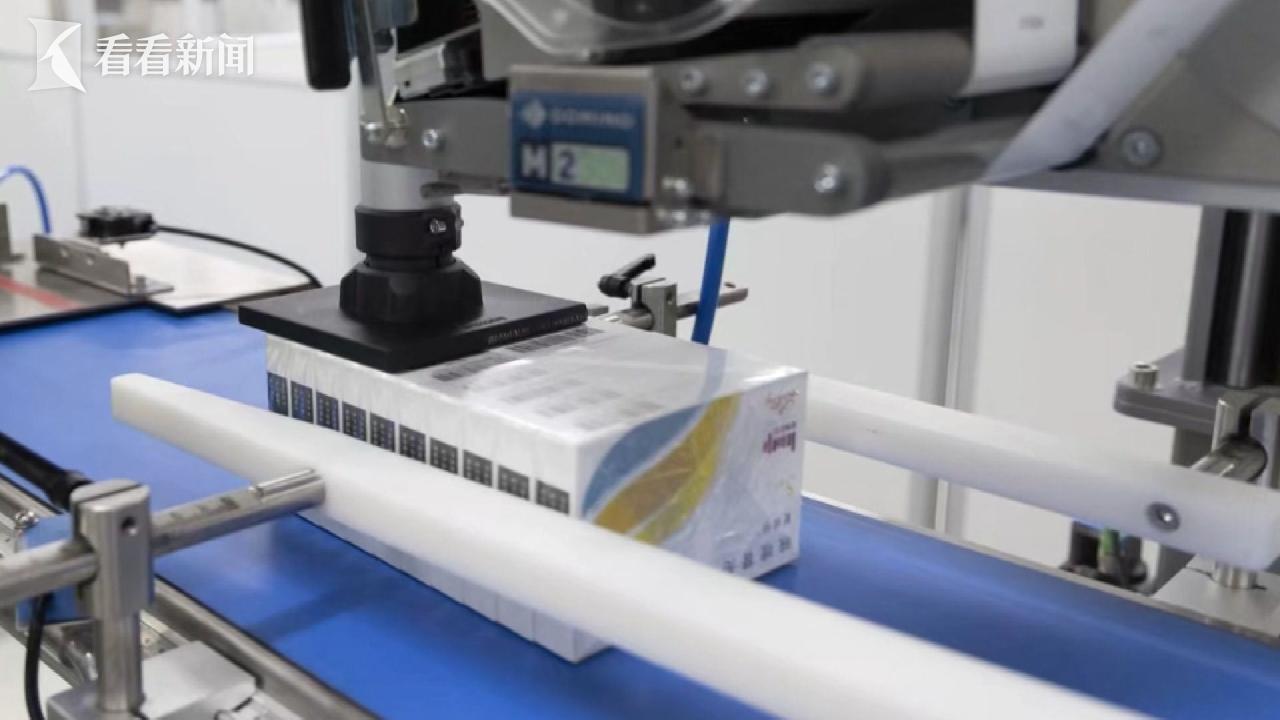

近日,国内首个全链条自主研发的Ⅰ类创新抗肿瘤药呋喹替尼,在上海张江创新药生产基地完成GMP符合性现场核查,即将取得商业化生产资格。这标志着该药正式由委托生产转入自主生产阶段,实现了从“张江研发”到“上海制造”的关键跨越。

呋喹替尼用于治疗晚期结直肠癌,是张江药谷历经12年研发的重大成果,于2018年获批上市。得益于“药品上市许可持有人(MAH)制度”,企业在研发阶段通过委托生产,使新药提前3年惠及患者。和黄医药首席科技官苏慰国就曾表示,这一制度免除了早期大规模建厂投入,让企业能更专注于研发创新。

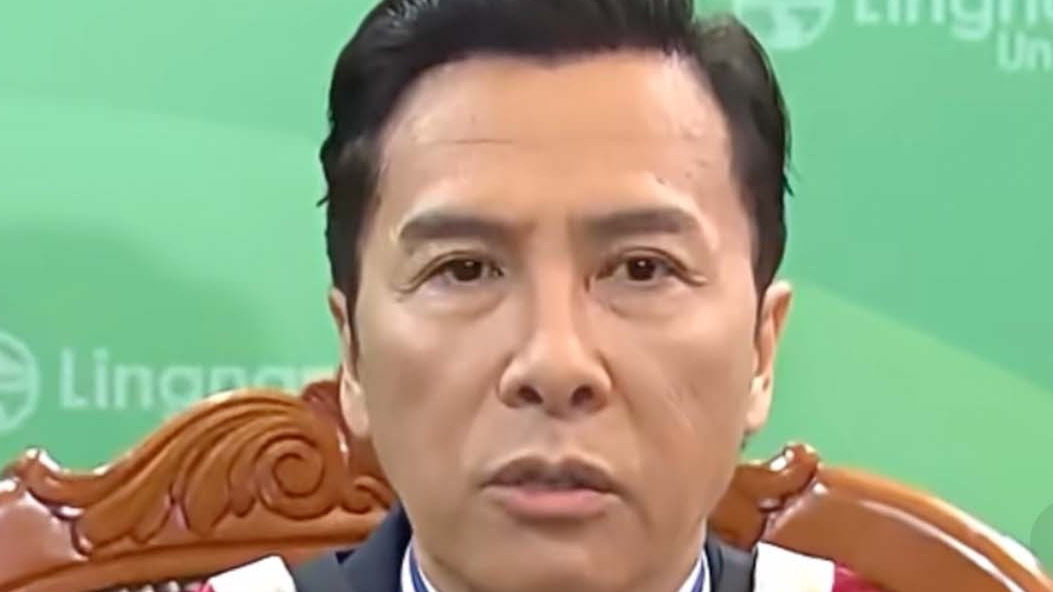

2020年起,企业开始在张江布局自主产线。随着呋喹替尼本土化生产的实现,企业三大抗癌“替尼”药物将全面形成“张江研发、上海制造”的闭环模式。和黄医药执行副总裁崔昳皊透露:“未来我们的药物将从浦东走向全球,造福世界患者。”

作为上海生物医药产业核心区,浦东持续优化产业生态。张江药谷已规划10平方公里产业园区,目前约有20款药品实现销售,去年销售额超116亿元,涌现多个超10亿元的重磅新药。

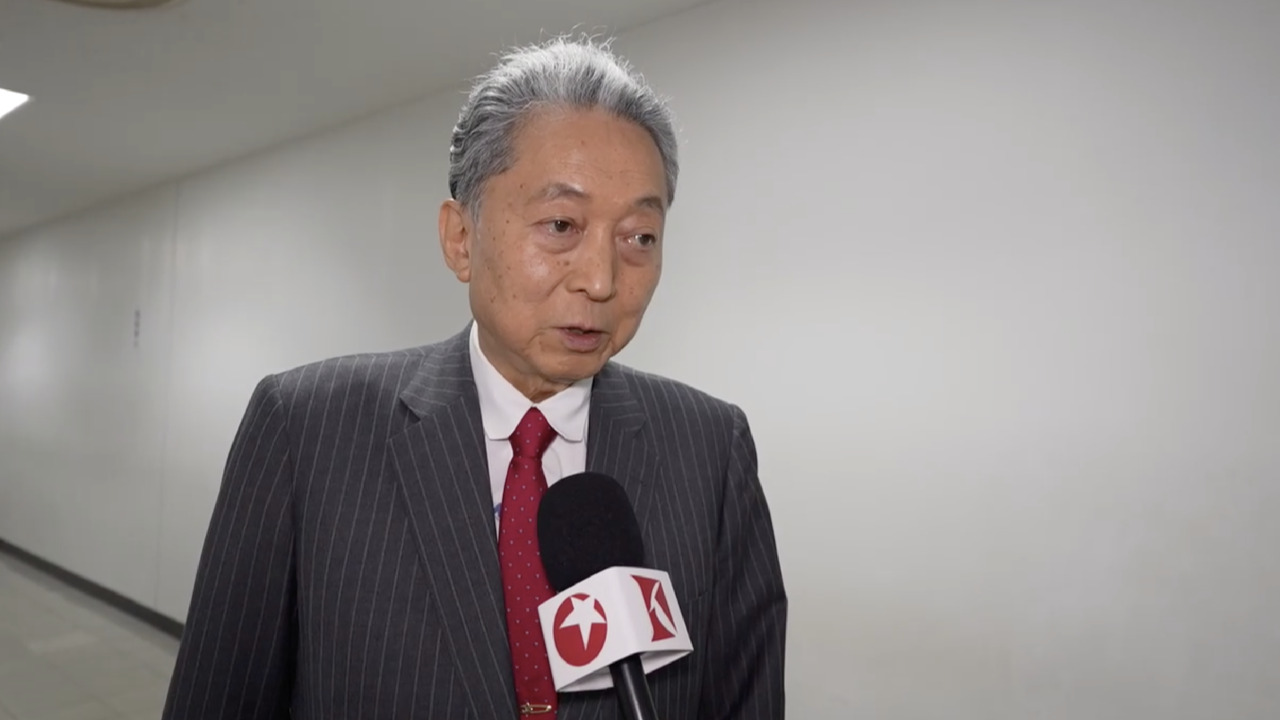

本月又一家国内药企将全球研发中心落户浦东,重点布局肿瘤创新药领域,企业创始人朱义认为,浦东不仅是全国生物医药产业高地,更是全球创新枢纽。当中国企业走向世界时,上海将成为重要根据地。

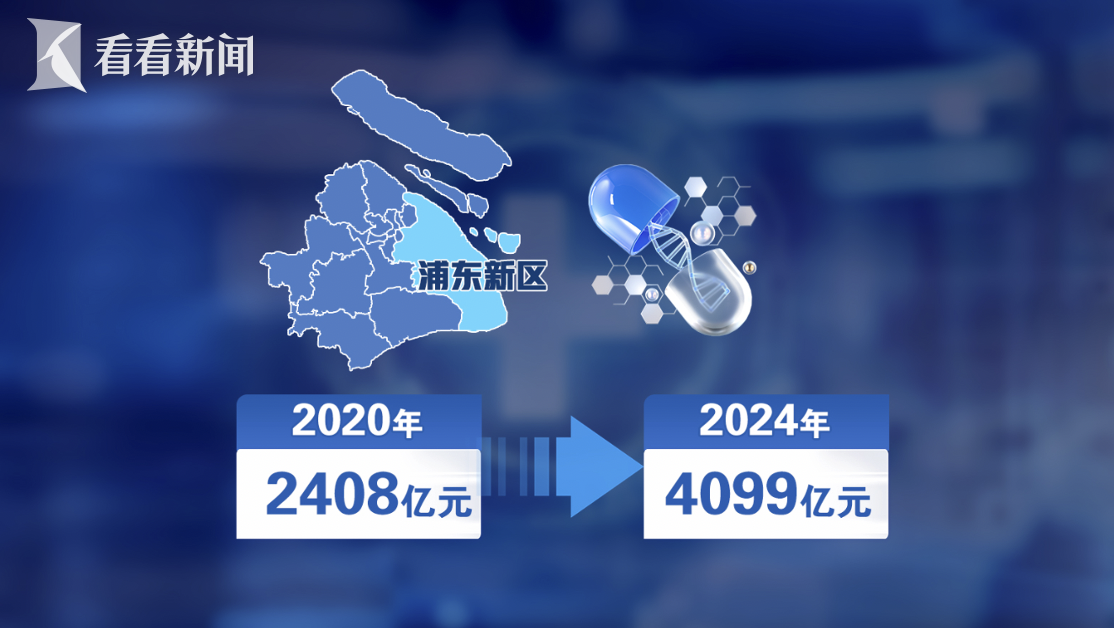

数据显示,浦东生物医药产业规模从2020年的近2400亿元增长至去年约4100亿元,年均复合增长率达14%。

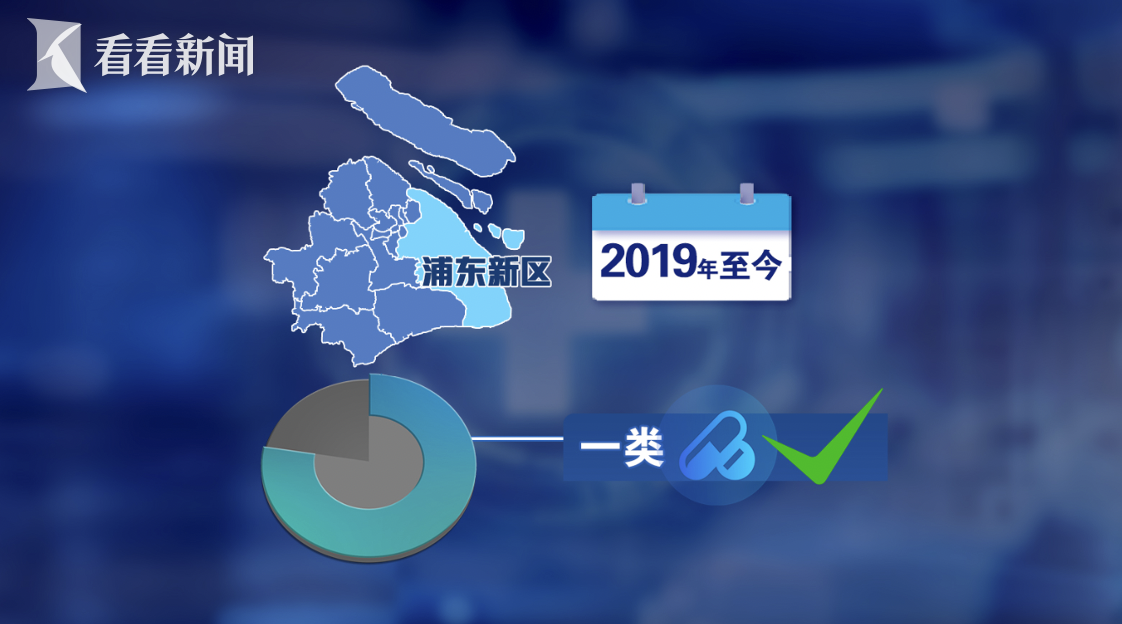

2019年至今,浦东累计获批一类新药29个,占全市近八成;今年已有6款一类创新药上市。

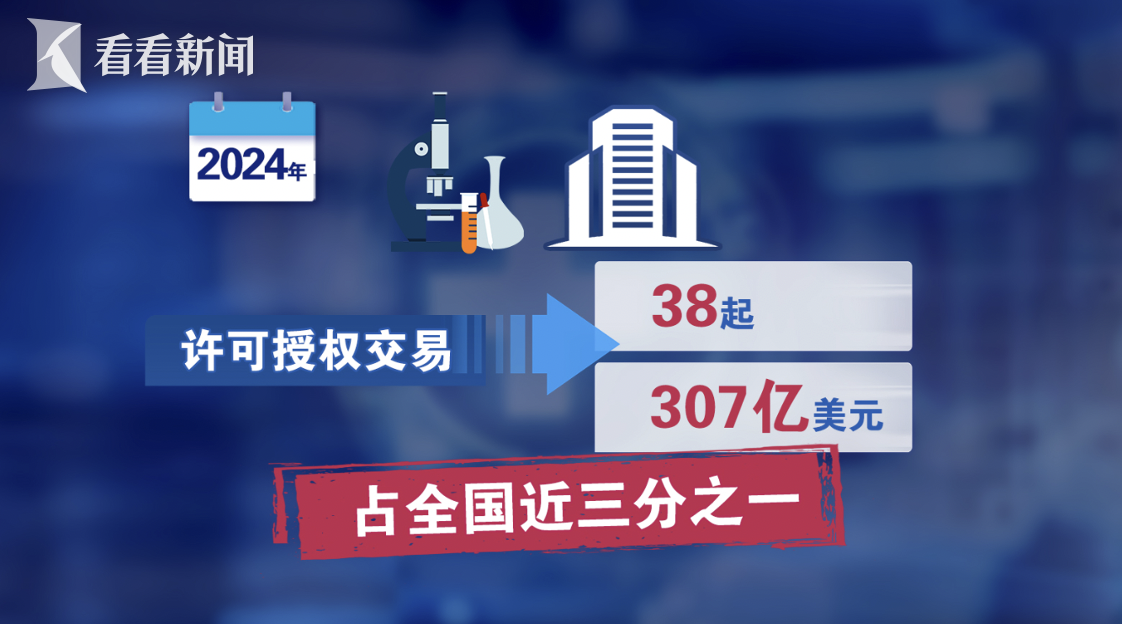

纵观整个上海,作为三大先导产业之一的生物医药产业能级也在持续提升。2023年,全市生物医药企业达成许可授权交易38起,金额超300亿美元,占全国近三分之一。今年上半年产业规模突破5000亿元,全年有望迈上万亿台阶。

更值得关注的是,中国创新药正在加速“出海”。2023年以来,百济神州、君实生物、和黄医药三家企业的新药相继在海外获批。今年以来,创新药企海外技术交易频现数十亿美元大单。目前跨国公司研发管线中,三分之一创新来源与中国企业合作。

20年前,中国生物医药的标签只有原料药、仿制药;但现在,中国的生物科技企业,已经从早期的模仿转向自主的研发,从快速的追随者成为并跑、甚至领跑者。

众所周知,创新药的培育需要长期投入。做创新药,很像坐“冷板凳”,生物医药行业素有“三十”定律之说:10年研发周期、10亿美元投入、10%成功率。这股创新力量的迸发,离不开围绕一粒药的久久为功。

记者观察发现,首先前瞻布局很重要,政府要全方位、系统性地跟踪全球前沿技术演进趋势。2019年5月,浦东张江开始建设细胞产业园,布局在当时还很新的细胞基因疗法; 因为把握了高速发展的机遇,现在这一领域已集聚了超过170家的产业链的上下游的企业,涌现出了多款全国首个、首创的细胞基因的药物。

今年,浦东设立上海首个新型同位素药物园区,聚焦这一国际最先进疗法,在张江科学城内国际医学园区布局研发集聚区。政策释放的信号,会坚定企业前行的决心。

其次,构建生态很关键,因为好生态能提高效率、降低成本。什么是生态?“想外包的话,骑自行车过去,或者在楼下一起喝个咖啡,事儿就定了”,这是张江一位科学家对于创新生态的形象描述。新药诞生的一路,要运用到生物学、药物化学、毒理等十几个门类科学,不少环节都要依靠合同外包;生态就是把各自的强项链接起来。 这种高效协同使浦东研发新药成本降至2-3亿美元,显著低于发达国家的10亿美元。

与此同时,环环支持是保障,做药的链条太长,每个阶段的政策支持要对路。MAH,生药企业都非常熟悉的药品上市许可持有人制度,就解绑了生产许可和上市许可,大大加快创新药上市速度; 特殊物品入境联合监管,疏通的则是很多药企研发中的关键堵点; 今年,上海又率先突破跨境分段生产,引入国际通行的一种制药模式,利用全球各地技术、设备等优势资源,避免重复建设,帮助企业降低成本。

一家创新药企负责人比喻,做药需要看“天气”和“地气”:“天气”是良好的营商环境和合作伙伴,“地气”是精准匹配企业发展的政策支持。当两者兼备,“人气”自然集聚。

中国创新药企的全球力量崛起,本质上是企业和政府的携手共进,互相成就; 一座城市,只有看得远,才能孵化培育更多的创新力量。

| 编辑: | 张蕴昆 |

| 责编: | 周缇 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧