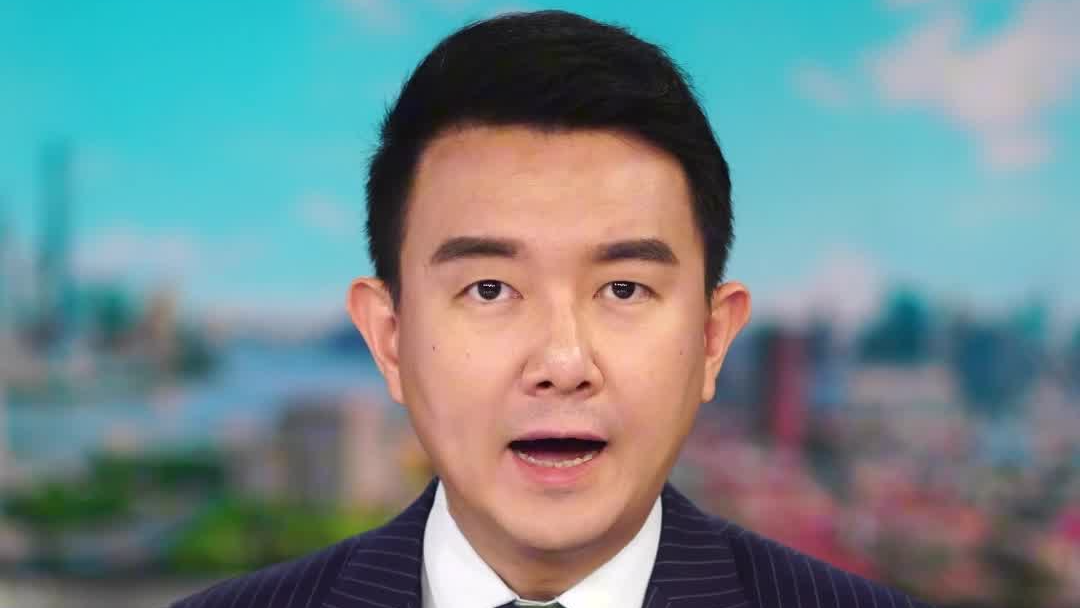

99岁抗战老兵的心愿(下)

2025年9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日,如今的山河无恙、太平盛世离不开那些曾经为之付出青春与热血的战士们,其中就包括如今已99岁的和喜恒。这位抗战老兵有一份回乡心愿单亟待完成,于是,我们的记者跨越千里,来到山西的小村庄,代老人回家乡看看。

从上海到太原,飞行时间1小时55分钟,这是一趟圆梦之旅。99年出生的我,要代99岁的抗战老兵和喜恒,去看看他阔别近20年的家乡,山西昔阳县沾尚村。出发前,我们请老人写下了“回乡心愿”:多种树搞好副业;培养下一代;教育下一代永远跟党走。

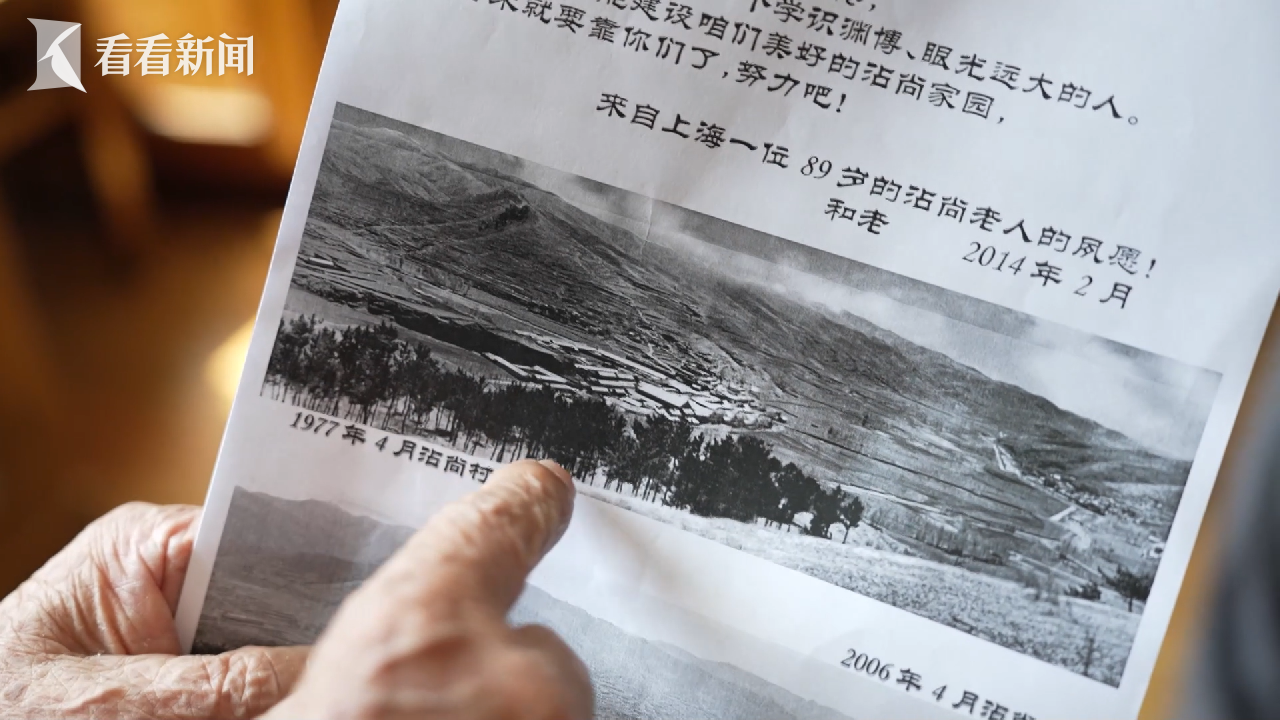

三个心愿,源于早年和老仅有的几次“回乡印象”。和喜恒省吃俭用了一辈子,定期往村里寄钱、寄书,却坚持了很多年。“我们村里很穷的,但是风景最好。哎呀,那是相当漂亮!”和老心向往之,奈何身不能至,于是,我决定带着和老的心愿单,代替他去家乡看一看。

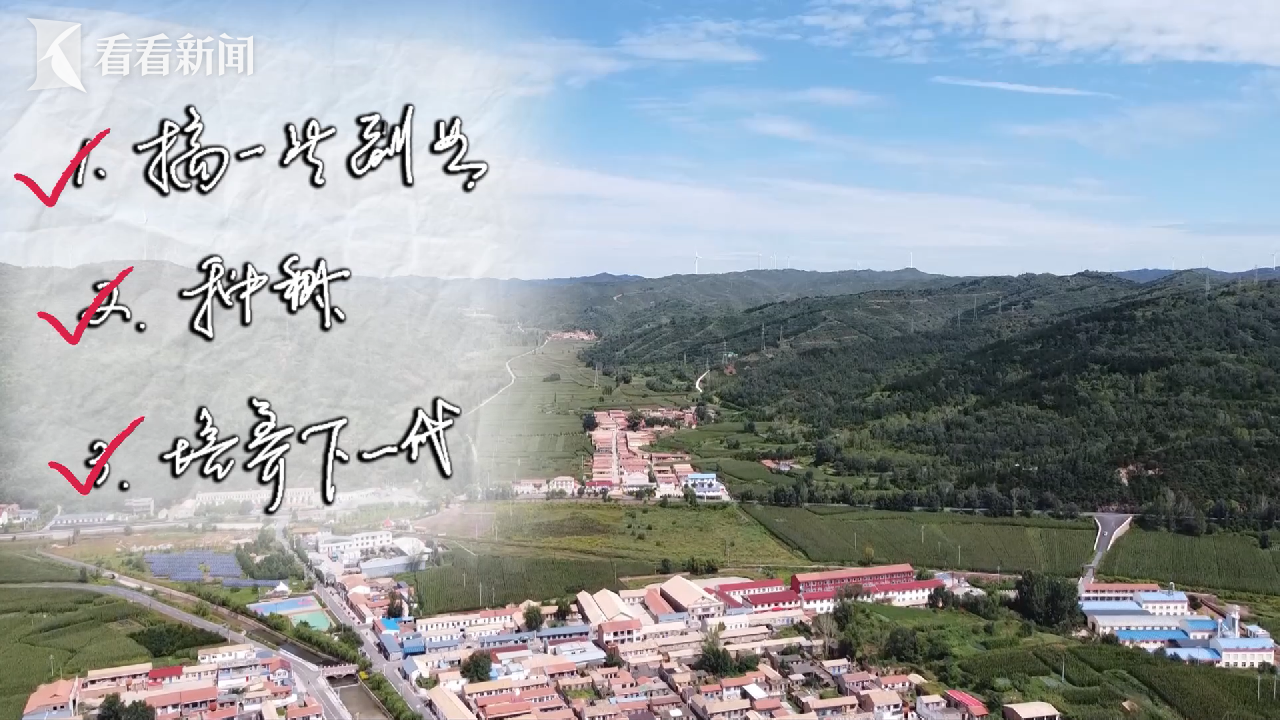

记者来到和老的家乡沾尚村,发现这个村庄与老人描述中的“穷乡僻壤”截然不同,刚到村口,就看到了种满鲜花的大花园、标准篮球场和老人们的健身场地。

更让人意外的是,87年过去了,乡亲们不仅记得那个12岁就离开家乡的小八路,更将他视为家乡的骄傲。看到我们的摄像机镜头,热切的“乡音”就陆续开始“接力”。“大哥你好啊。”“大爷,我是文华。”“我是从您寄来的书中了解的您。”乡亲们争相加入记者的“圆梦”小分队。

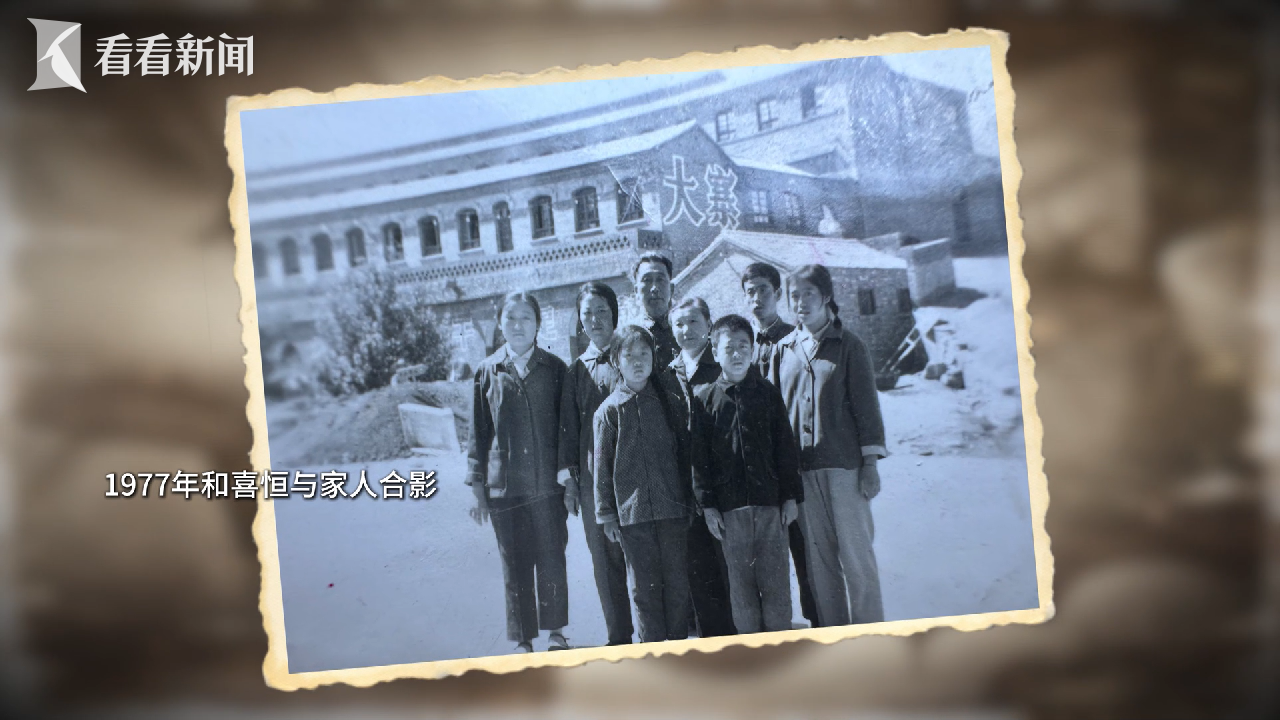

和喜恒92岁的三弟和喜成仍住在村里。他的童年伴随战乱,五岁目送大哥外出抗战,六岁丧母,七岁丧父。1977年,51岁的和喜恒首次“回乡”时,兄弟俩留下的一张黑白照,和喜成一直珍藏着。他迫不及待带着记者去看自家种的玉米地,还嘱托记者给大哥捎些“家乡味”。“大哥,你看咱沾尚好不好。”视频通话时,三弟的激动溢于言表。

如今的沾尚村依托土地流转和机械化耕作,以少而精的劳动力,盘活了全村1900亩玉米地。几年前,村集体就联动周边几个村,合资架起了一座玉米烘干塔,实现种、产、烘、储、销一体化服务,大家的钱袋子也跟着鼓了起来。“以前一亩地大概只能打六七百斤玉米,现在一亩地能打一千多斤玉米,都是机械化耕作。”和喜成自豪地说。

还有更多的“沾字号”特产——酸菜、豆腐、白酒等等,则在改造一新的产业地标“乡源一条街”上,吹响了集结号。沾尚村党总支书记刘永明介绍:“和老一直要我们搞副业,我们是复合型的‘副业’,全部作坊都放在一条街上,带动了很多贫困户参与共同致富。”

村干部张小虎带我爬上了全村最高峰。和老记忆中山顶那棵独苗松树,扛过了烽火岁月的枪林弹雨,但后来却因病虫害枯亡。后来,和老每每寄出家书,总会附上一袋树种。“2006年和老回来提倡到山上种树,还给捐了2000块钱。我们就用和老的2000块钱买来树苗种下。”张小虎指着远处自豪地说:“现在就连周围的山坡上也都种满了树,木已成林。”。

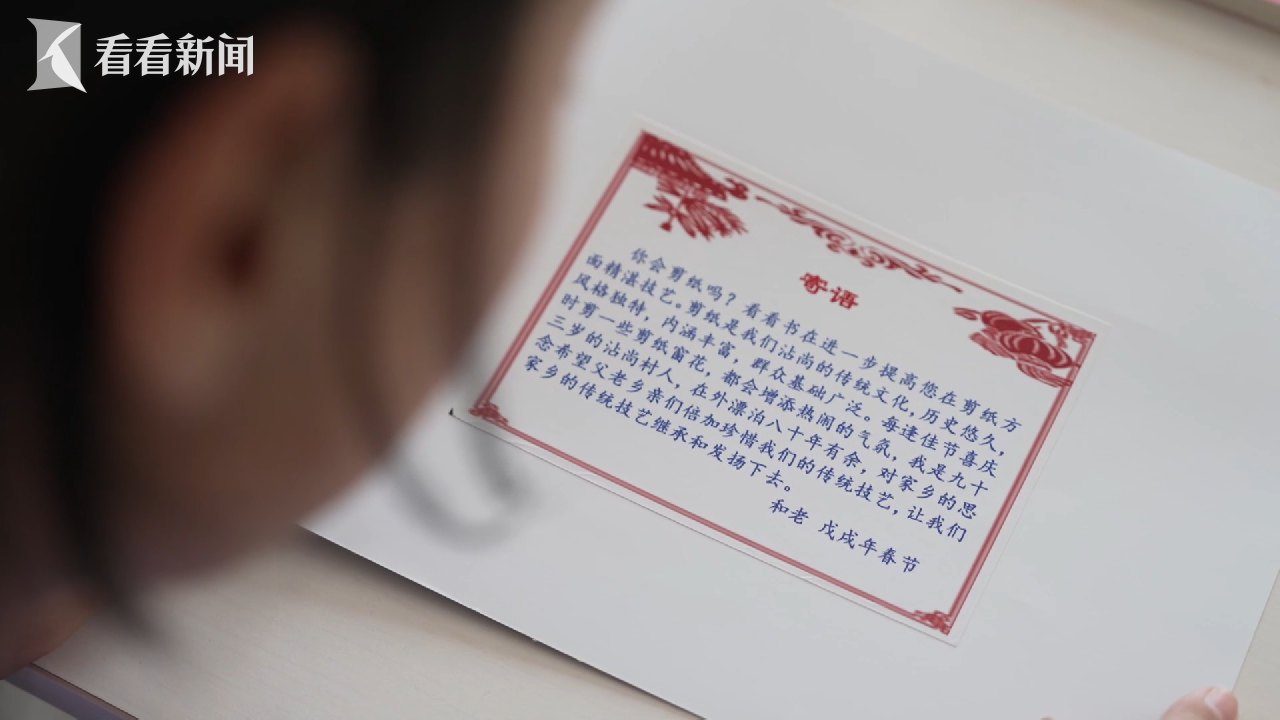

沾尚镇的书刊阅览室里,放着和老寄来的上百本书籍,一些读本最后还有老人的寄语。这是全村孩童们很爱驻留的地方。沾尚中心校校长邵宏亮说:“和老是身边的、家乡的亲人,他成了老英雄。我们要让老师们把革命精神、奉献家乡的精神传承下去。”

面对镜头,孩子们还大声给和爷爷送上了一首歌。“不惧风雪,我中华儿女流血不流泪。”

革命精神薪火相传,和老的心愿已然成真:金秋九月,和家玉米地又将迎来一个丰收季;沾字号特产源源不断运往远方;走在村里,抬眼可见郁郁葱葱,随处能听到欢声笑语。

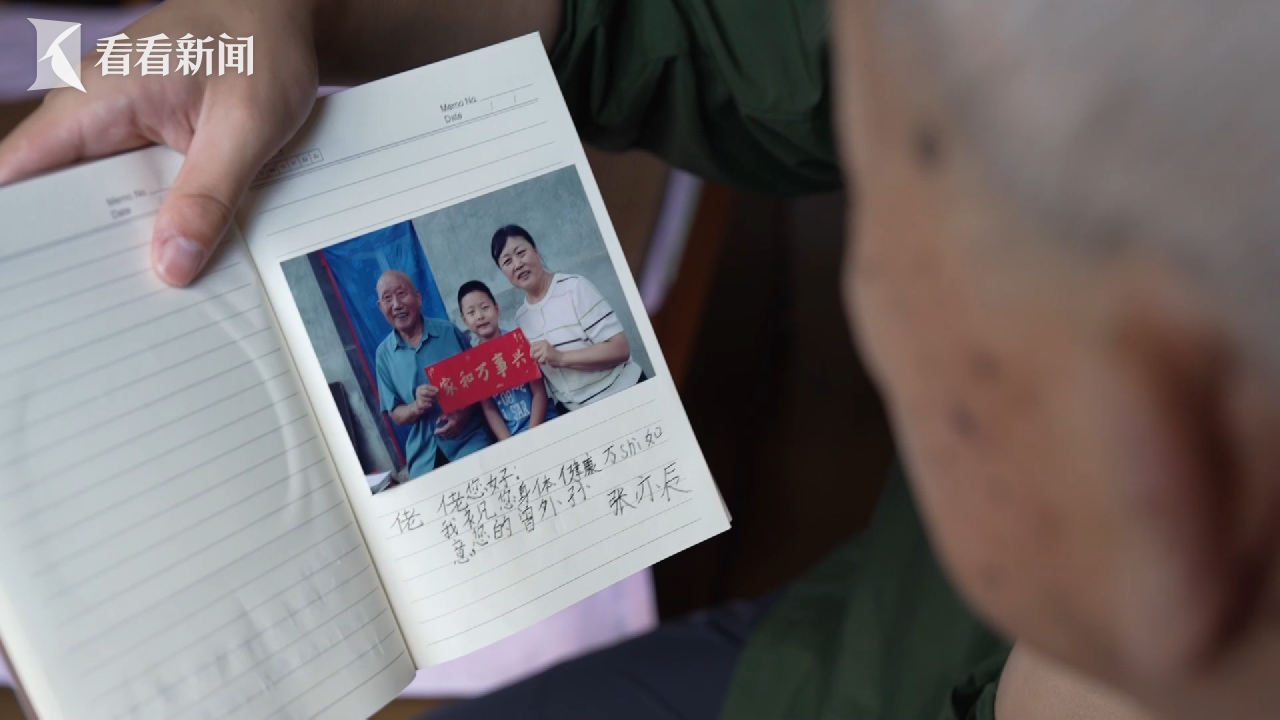

探访行将收官,我也给自己加了个任务:为念叨和老的沾尚村老乡们都拍一张照片,再请他们写下祝福。“和爷爷您好,您寄的书我们收到了。”“你是孩子们心中抗战的大英雄。”“希望您天天开心,祝您身体健康,万事如意。”“谢谢和爷爷!”

当今的中国,改变不仅发生在抗战老兵和喜恒的家乡,更是发生在神州大地的每个角落。今天的中国,万众瞩目;家国盛景,如你们所愿。

| 编辑: | 张予洋 |

| 视频编辑: | 杜茜 |

| 摄像: | 夏祺 |

| 责编: | 顾怡玫 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧