女子背包爬山未摘“吊牌”遭网暴 牵出何种关切?

只因背包和衣服上悬挂着吊牌,吉林的邓女士最近遭到了网暴。部分网民猜测,她这些衣服和背包都是新的,之所以保留吊牌,是为了无理由退货。不堪舆论指责,邓女士发声澄清。没想到,事件由此来了个大反转。究竟怎么回事?

事件的最初,是邓女士在网络上发布的一段爬山视频。没想到,评论区留言关注的竟是她背包上的吊牌。网民们还将她之前发布的视频翻了出来,发现她身穿的羽绒服上也有吊牌时,就指责她是“退货女” “吊牌姐”。

随后邓女士澄清说,悬挂着的吊牌,其实是一张失联儿童寻亲卡,两年前购买衣服时由卖家赠送,因为觉得是在做公益,所以一直没有摘。今后也打算继续带着这些吊牌去滑雪、去爬山,帮助更多的宝宝回家。

澄清视频发布后,部分网民向邓女士发来私信道歉,还有网民感慨“不能听风就是雨”,“网暴太可怕”。纵观此事的发酵和反转过程,最令人感慨和心惊的莫过于,网络暴力竟能如此莫名其妙、不分黑白。

从受害者角度来看,大多数留言指责的网民其实并不了解事件全貌,却仅凭着吊牌和视频片段,就自行脑补“穿后退货”的完整故事,并从道德高度给受害人贴标签,从而给受害人带来了太多压力和伤害。

公开报道显示,现实生活中类似的网络暴力事件并不少见,极端情况下还引发了严重的后果。比如2022年的“粉色头发女孩”事件,当事人就因为头发的颜色遭到网民的侮辱性言语攻击,最后竟然选择了结束生命。发生在2020年的“取快递被造谣”事件中,当事人因为被偷拍的一段视频,无端被造谣“出轨”,导致她陷入抑郁、还丢了工作。

针对层出不穷的网络暴力乱象,我国已相继出台《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》和《网络暴力信息治理规定》等多部法律法规,通过明确网络暴力性质、强化网络平台责任等措施,为打击网络暴力提供了有力的法律武器,并也为受害者提供了法律救济的途径。

但值得注意的是,部分案例中,施暴者可能并未意识到自己的言行有多过分。有的时候,他们甚至以为自己是在网络执法、在伸张正义。比如,在邓女士的遭遇中,部分网民之所以质疑她保留吊牌的行为,就是出于对于“穿后退货”行为的抵触。记者调查发现,保留吊牌、穿后即退,这种行为甚至被部分消费者当成了薅羊毛的手段。受害者除了商家,还有其他消费者。

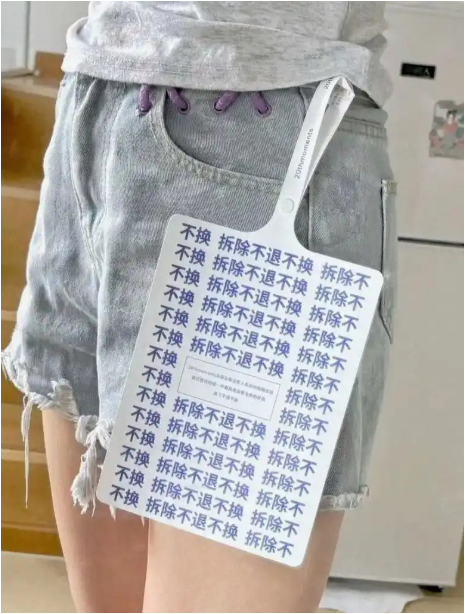

社交平台上,不时可以见到有博主吐槽,说看见游客的衣服上,带有明显的服饰信息吊牌。有博主猜测,保留吊牌就是为了方便七天无理由退货,这种穿过、用过的服饰退回去之后可能会进行二次销售。

记者搜索公开报道发现,“穿后退货”的“羊毛党”除了个人,还有学生群体。今年以来,就有多家服饰店主反映,接到湖南常德、辽宁沈阳等地学校的演出服饰订单,卖出之后又收到退货退款申请。虽然吊牌都还在,但服饰已有明显穿用痕迹,无法再卖而造成经济损失。

为了应对部分消费者的“穿后退货”行为,有商家推出了“巨型吊牌”,还有商家选择在衣服拉链上挂一把显眼的密码锁,不影响试穿,但只有确认收货了才会告知密码。商家表示,这也是应对恶意退货的无奈之举。

特约评论员王攀认为,本次邓女士遭遇的吊牌风波,照出了公共表达的冲动。部分网友仅见“未摘吊牌”,便给当事人贴“薅羊毛”标签,用戾气言语进行攻击,完全没有“等一等、看一看”的克制。这种“先审判、后求证”的行为,是网络“情绪先行”的典型,既伤害到了无辜者,也让网络陷入“标签化评判”循环。

王攀同时指出,网民对“未摘吊牌”的敏感,源于电商恶意退货的乱象,也反映出电商平台在管理方面存在较多提升空间。大数据时代,平台本可通过消费行为区分正常与恶意退货,却为简化流程、降成本,将纠纷代价转嫁给商家,变相纵容恶意退货。这既损害了商家权益,也破坏了诚信基础,还可能让普通消费者的正当退货权益“缩水”。由此可见,此次事件也为各方敲响了警钟:网民需要守住理性底线,恶意退货者应当正视危害,平台要靠大数据精细化管理、完善规则。唯有如此,才能打破 "恶意退货、非理性网暴、无辜者受伤"的怪圈,构筑健康消费的环境。

| 编辑: | 陈昱卉 杨沁雨 |

| 责编: | 金梅 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧