工程硕博培养“上海方案” 改革如何以需定供?

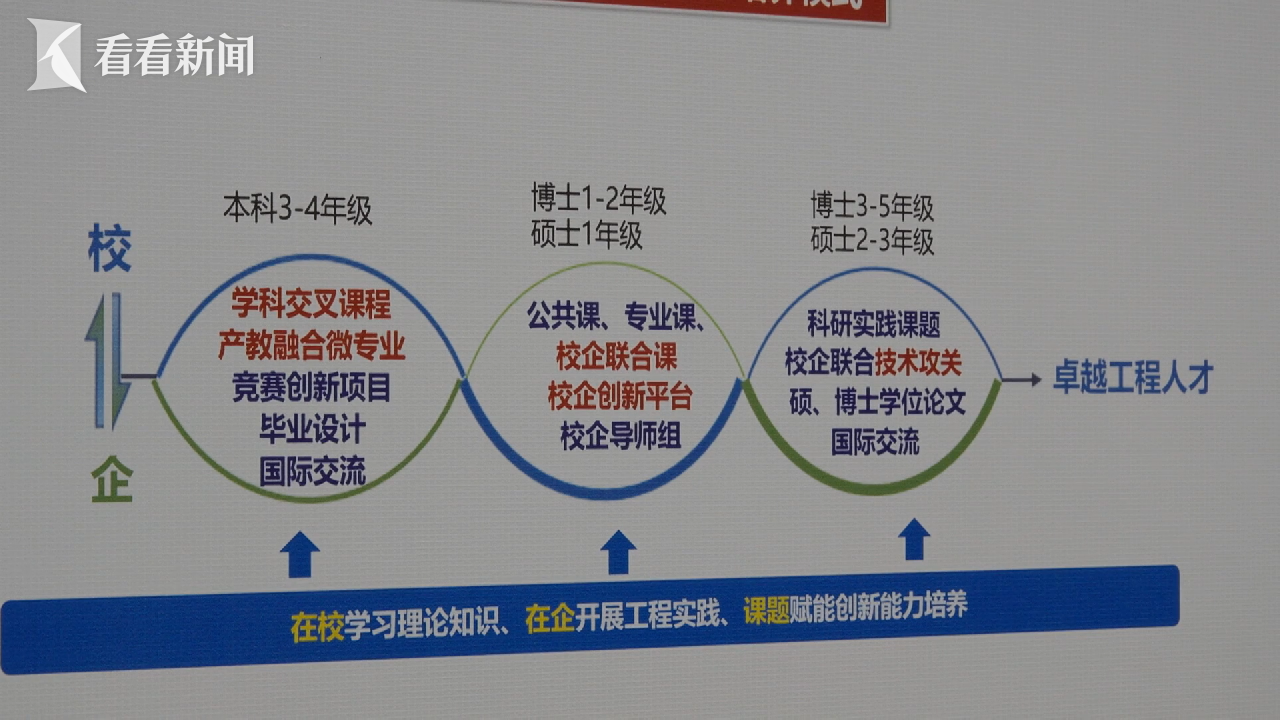

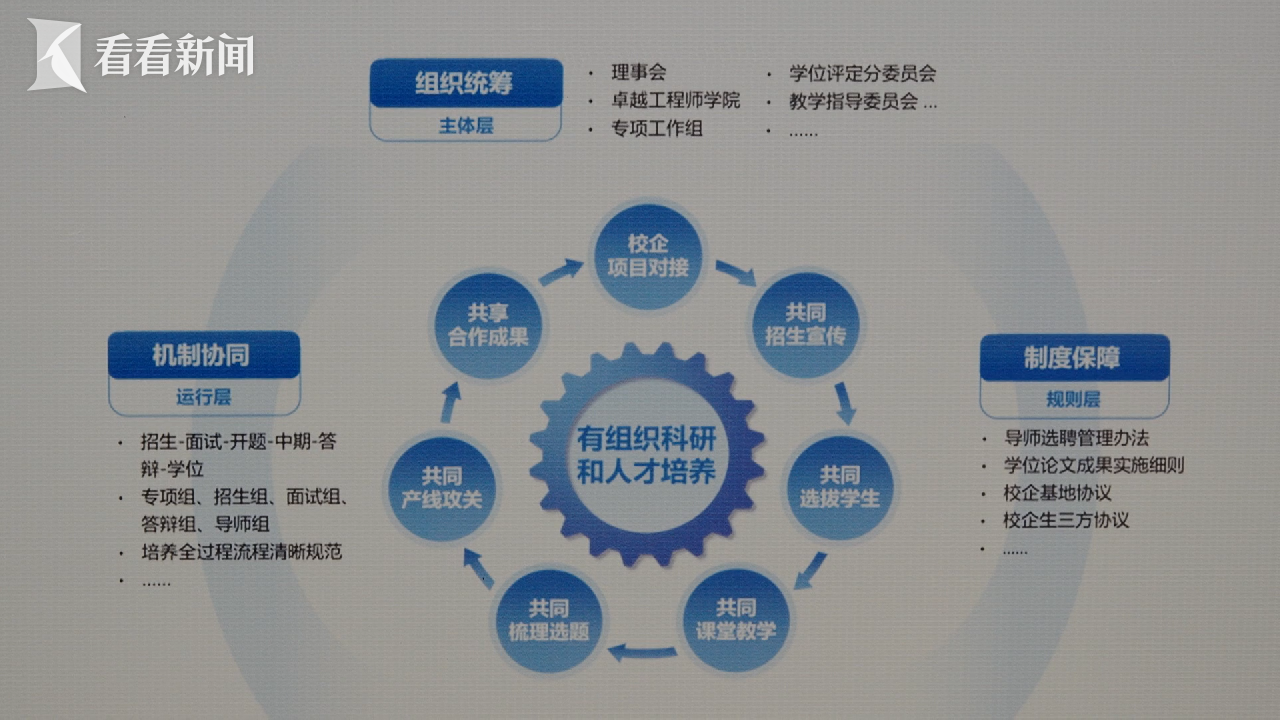

今年年初,上海启动了工程硕博士培养改革“上海方案”的首批招生工作,这个改革的核心就是“以需定供”,希望聚焦集成电路、人工智能等6个领域,锚定企业真实需求,在高校就培育起能为企业“解决问题”的工程硕博士。那么,如何在企业与高校间搭建起供需对接平台,效果又如何呢?

上周五,上海大学体育馆里举办了一场特别的对接会,坐在62家企业格子间里的,不是企业HR,而是具体业务负责人,来洽谈的则都是自带课题和硕博士研究小组的高校导师,多少有点棋逢对手的意思。

“我们能提供的是一些动物模型,来协助你们证明你们的纳米材料是否有效。”

“我看到您关注巨噬细胞这一块,也是我们特别关注的方向,我觉得还蛮契合的。”

这是一场 工程硕博士培养的校企对接会。格子间的墙面上挂出的课题,就是企业和研究院等希望解决的实际问题,覆盖生物医药、人工智能、新能源新材料等6个领域。来自上海生物医药技术研究院的杨龙,希望觅得巨噬细胞方面的贤才,课题很拗口,但一进场,就和“揭榜英雄”看对了眼。

上海生物医药技术研究院副研究员杨龙说:“我们主要做免疫,基于巨噬细胞机制研究,然后开发药物。正好这位老师也是做巨噬细胞的,这样学生招进来培养,沟通会更方便。”

上海大学医学院讲师王娟同样感到兴奋:“一聊起来还蛮投缘的。在学校里我们更多偏向基础研究,如果能搭上这个平台,可以更接近企业产品的实际落地。”

双方在对接会上,就联培课题达成合作意向后,不只将共同在技术上攻坚克难,后续还会采取校企双导师制度,培养高校团队里的硕博生。所以,这些在对接会上的高校导师们,其实也是在为自己的学生探路。来自二工大的闫之焕讲师,平时带团队研究知识图谱,在一家人工智能企业展位前,一聊就是半小时。

“站在企业的角度,我可能追求最优性价比,可以快速落地变现。”

这次对接会,吸引了来自19所在沪高校的400多名高校导师参与,提出了166项工程硕博士联培课题和271名工程硕博士联培需求,接下来专家评审会将会对课题逐一评估,并逐步完成录取工作。此前在2025年首批招生中,通过这种方式,已经有超过500名工程硕博士,得到了校企联培的机会,上海大学微电子学院的刘境川就是其中之一。

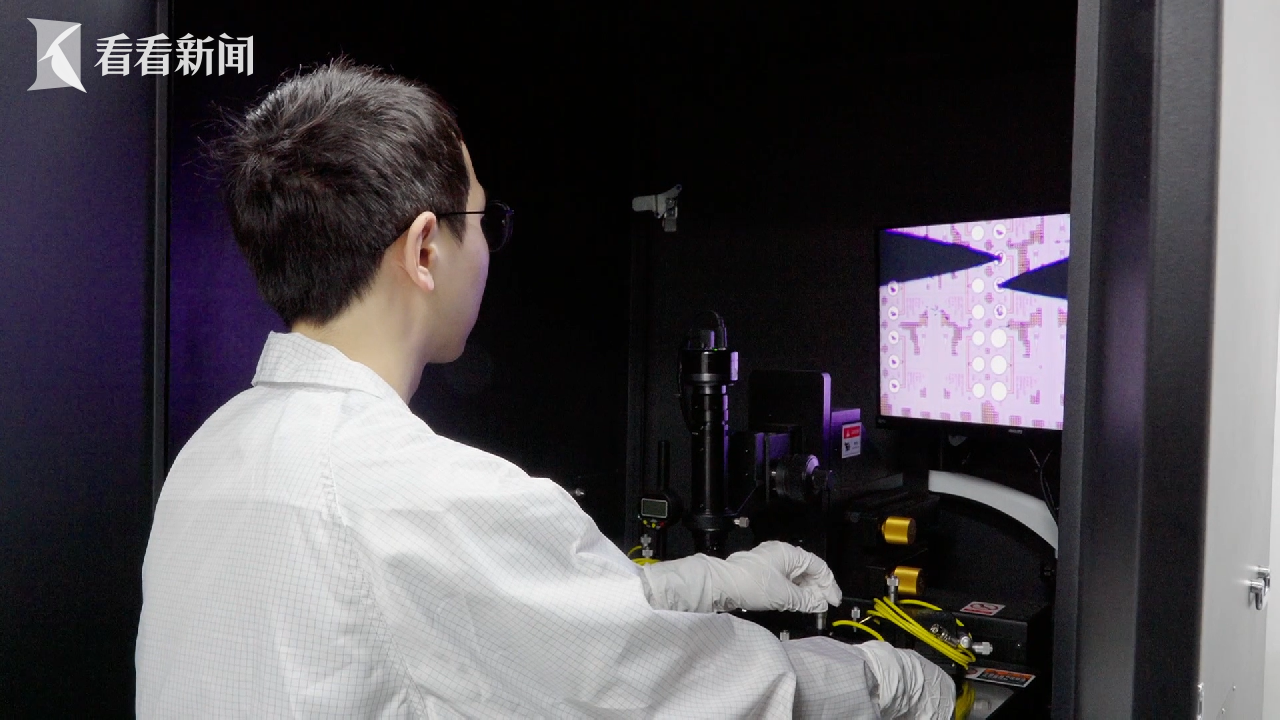

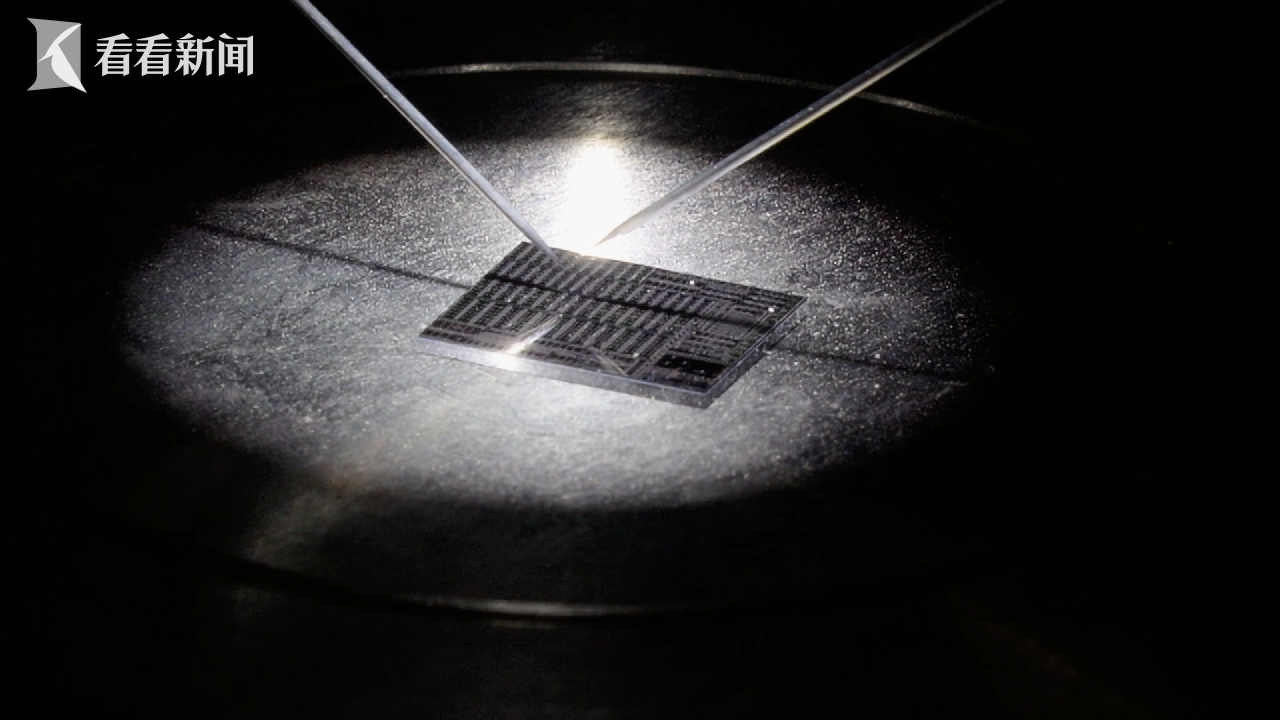

00后的小刘和导师与企业牵手的课题关于芯片,目标是做一个超高速的光探测器,为企业提高芯片的光通信速度。小刘深有感触:“企业需要考虑一些学术上不考虑的东西。未来我希望凭借这个优势,更好地适应企业环境。”

小刘和导师每周都会和企业有1到2次会议,汇报仿真计算结果,调整参数或是设备细节,共同把握课题进展,并推动技术成果在企业落地。

上海大学微电子学院 教授、博士生导师董渊表示:“学术上的东西我们懂,但工程落地和商业上的很多事,作为大学老师我们不太清楚。与企业的深度合作,帮我们更好找准方向,让技术更快落地。”

联合培养,以需定供,将工程技术和科研攻关难题转化为工程硕博士培养的“磨刀石”。未来,这一模式,也将为应用型本科高校人才培养模式改革试点提供思路,推动产教融合人才培养改革从工程硕博士向本科阶段延伸,让企业发展和人才培养的“同频共振”。

上海大学先进光刻与原子级制造研究所执行所长王鲲鹏指出:“只有真正进入企业,才能了解需求痛点,而不是像传统那样闭门造车。”

同济大学岩土工程实验中心副主任马险峰认为:“这样培养的人才能够更准确把握企业需求趋势,同时灵活运用理论知识,把双方结合得非常好。”

上海汽轮机厂团委副书记人力资源管理张栋表示:“我们希望同学将学术研究成果带到产业一线,实现企业高质量发展,特别是在国家重点开发项目和新赛道布局方向上。”

这次改革,以产业需求定人才培养的供给,让论文写在一线,也是让成果转化于车间、生产线,这正是上海希望从校企协同培养中提升工程硕博士的实战能力,最终希望一拍即合的供需对接能够最终落地,成果更快服务科技创新,实现高质量发展。

| 编辑: | 张予洋 |

| 视频编辑: | 杜茜 |

| 摄像: | 王天峰 |

| 责编: | 李吟涛 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧