公立大学申请连年升温?2025美本突围就靠这3招

海外路路通

Common App数据显示,过去五年,公立大学申请量持续高于私立大学,尤其是加州系这类顶尖公立校,是神仙打架,竞争一年比一年激烈。又到新一轮申请季,到底该怎么规划,才能在这场突围战中占据优势?

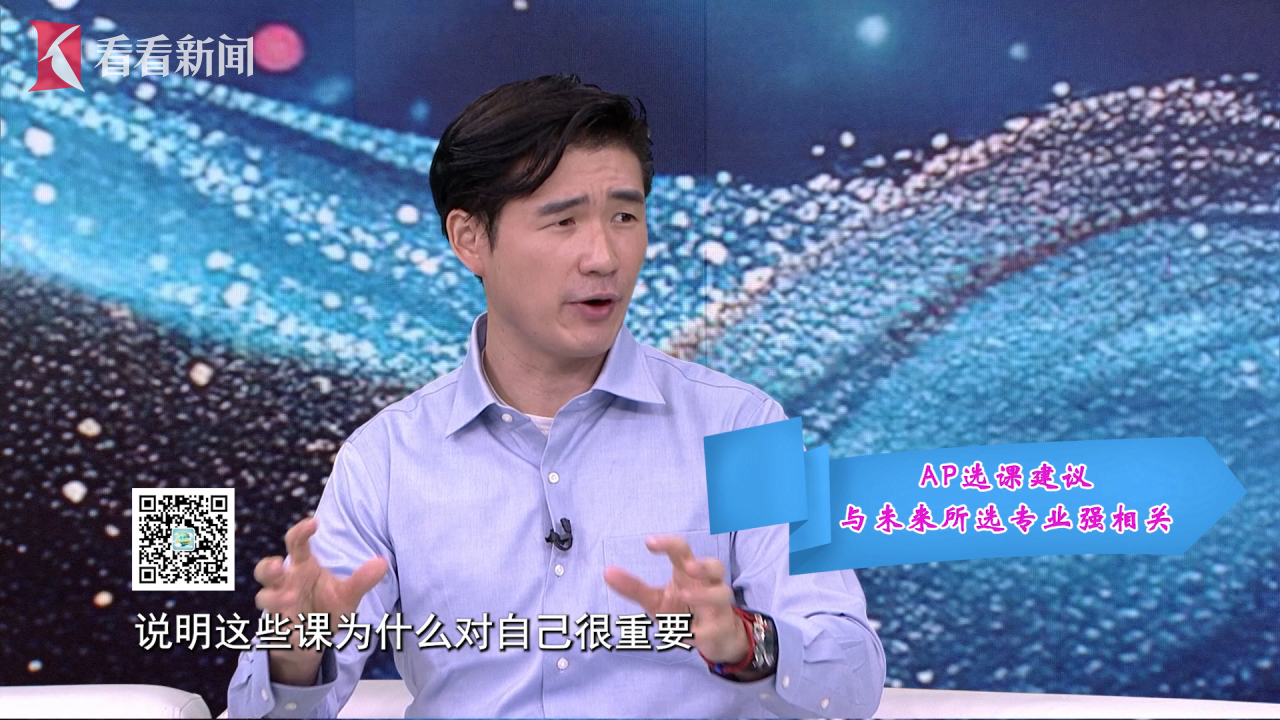

我们特别邀请了两位实战派专家——利优Advantage创始人兼首席导师Kevin老师,以及利优Advantage导师Allison老师。他们结合多年一线申请经验,教大家用3招打好2025美本申请这一仗。

点击观看直播全回放👉 海外路路通|突围美国名校,如何在变局中重构竞争力

第一招 看懂趋势,选对赛道

虽然美国大学都强调全面评估,但要想在激烈竞争中脱颖而出,一定要搞清楚公立和私立大学在录取逻辑上的差别。

公立大学资金主要来自州政府,科研和基础设施投入稳定,尤其在实验室、研究平台、社会应用型项目上有优势。录取更依赖更统一、量化的指标,比如GPA、班级排名、标化分数,以及是否为本州学生。作为公立院校,它们需要服务于更广泛、更多元的学生群体。

私立大学靠学费、捐赠和基金运作,虽然科研实力不弱,但它们更愿意投入到小而精的教学体验、丰富的校园资源和独特的学术氛围中。录取时,除了成绩,它们还会深挖孩子的故事、价值观与学校理念的契合度,寻找“会让我们的社区更精彩”的学生。

申公立 → 先确保学术指标达标,再用清晰、有逻辑的活动经历去支撑申请。

申私立 → 在文书和活动里,让招生官充分看到“你就是我们要的人”。

加州大学有自己独立的申请系统UC Application。文书要求是:学生需要从8个题目中选择4个来回答,每个回答不超过350个字。利优的老师们提醒,写 UC 文书时,不要只是罗列“我是篮球队MVP”、“我做过慈善”这样的标签式成就,而且也没有足够的空间去写成一篇长篇故事。最有效的方式是用“问题—解决方案—收获”的结构,把经历说透。更重要的是,你的回答要和你的核心故事紧紧呼应,形成统一的人设和叙事逻辑。

第二招 避开申请陷阱,别卷错了

竞争激烈,难免有家长想走“曲线救国”的路子:先申请排名稍微靠后的学校,再转学冲击名校。确实有人成功过,但也有不少风险。美国的政策和州际关系变化频繁,随时可能影响申请机会和学业衔接。

如果真要走转学路线,至少做到:

成绩过硬:前两年保持稳定且优异的成绩。

理由充分:能够清晰解释换校的动机,比如目标学校有与你研究方向高度契合的教授。

推荐信强:与导师、教授保持良好互动,积极参与学生组织或领导工作。

此外,还要提前确认学分能否完全被承认,否则可能延长毕业时间。

另外,两大常见误区要避免:

误区一:AP 课程越多越好?

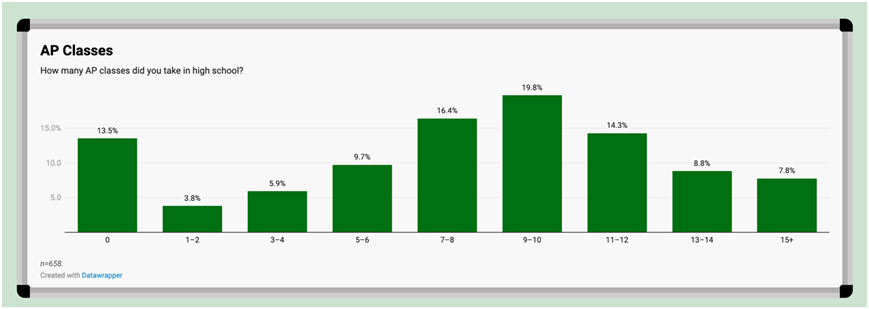

不是。普林斯顿大学的学生报纸曾对 2028 级新生做过调查,结果显示:高AP数量并不是进入名校的唯一门票。

甚至,如果一个学生选择了10–14门AP课程,却说不清楚为什么要选这些课,招生官反而会心存疑虑。在他们眼里,这样的学生可能只是一个会考试的机器,缺乏真正的探索欲。

招生官更看重深度而不是广度,不如聚焦 2-3 个真正感兴趣的领域钻透:比如理工科学生,高一加入科学社团打基础,高二参加竞赛并尝试当 leader,再整理一套和专业相关的活动作品集,这样的 “精准发力”,比单纯追求课程数量更能打动招生官。

误区二:海外志愿者项目能加分?

需要谨慎看待。很多这样的项目,其实源于欧美流行的“公益旅游”(Voluntourism),理念是旅行中兼顾社会责任。但不少学生参与此类活动,主要目的却是为了在升学或留学申请中镀金。

去欠发达地区实践是好事,但在当下的体验和文书写作中,要避免摆出拯救者的姿态,比如“我去那里解决了某个问题”“我帮当地人改变了现状”。招生官很清楚,短短几周的实践不可能根治长期存在的社会难题,这类表述不仅缺乏真实感,还可能减分。

更好的方式是:以谦逊的心态去观察和学习,先理解当地的文化习俗与真实需求,再思考如何与自身的学术兴趣(如心理学、地理学等)结合,展示你如何从中获得启发与思考。这样的呈现才显得真诚而有深度。

第三招 打造“热爱项目” 让你和别人不一样

很多家长常问:“孩子好像没什么特别感兴趣的,或者什么都想试试,该怎么确定方向?”

其实,从0到1寻找“热爱”的过程,本身就需要探索和尝试。家长可以先为孩子提供多样化的材料和体验机会,比如书籍、纪录片、公开课或短期课程,让他们在广泛接触中激发好奇心,再通过不断筛选逐渐聚焦兴趣点。

如果孩子的兴趣发生转变,比如上了一堂生物课后就想从心理学转向生物学,也完全不必担心。关键是帮助他们梳理已有的积累,找到不同兴趣之间的关联和交叉点,让探索延续下去,而不是中断。

再进一步,则是如何把热爱转化为有价值的成果,也就是利优老师们强调的“热爱项目”(passion project)。

举个真实案例:有位学生特别喜欢教别人英语,这本身就是个不错的起点。老师没有让她停留在 “教了多少学生” 的表面,而是引导她把热爱做深、做透。

她先琢磨出 “游戏教学法”:比如让孩子在互动中 “走到树旁获得苹果”,不直接说 “这是苹果”,而是通过 “获得苹果得 5 分,用苹果换面包” 的设计,让孩子在玩中自然学会 “apple” 和 “bread”;后来又尝试 “歌曲教学法”,把单词编成旋律帮助记忆。为了让项目更专业,她还写了研究论文,对比自己的方法和教育专家的理论,分析哪种方式记忆效果更好。

这个过程是长期积累的:九年级开始教英语,十年级设计游戏和歌曲,十一年级深入研究,一步步把兴趣变成了别人复制不了的竞争力。

此外,在 AI 等新技术快速发展、职业版图不断重构的当下,很多家长会问:孩子应该选择热门专业(如计算机、人工智能),还是坚持长期兴趣?老师们建议,将热爱与热门结合,既能保持孩子的内在动力,又能让技能更具时代感,为未来就业加保险。

未来的职业趋势中,跨学科优势尤为重要。比如神经科学(研究大脑与计算机的结合),如果能够在专业的基础之上多掌握一门语言,也能够帮助拓展更多职业机会。

顶尖大学的申请,从来不是比谁做得多,而是比谁做得深、做得真。看懂公立和私立大学各自的偏好,避开无效努力的内卷,用热爱项目打造出自己的特色。

2025申请季,与其焦虑如何打败别人,不如专注如何成为不可替代的自己!这才是顶尖大学真正期待看到的突围者姿态。

| 编辑: | 张馨元 |

| 责编: | 袁宏云 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧