“主驾无人”突破的背后:为何必须闯这一关?

这个8月,主驾无人的智能网联汽车在上海正式上路行驶、收费运营,市民体验热情高涨的同时,过程中依旧伴随着“安全担忧、事故责任界定”等各种讨论。到今天,最早上路的车子,已经运营超过一周了,AI司机,应付得如何?

“今年世界人工智能大会后,上海正式启动主驾无人的智能网联汽车示范运营。与普通网约车不同,这些车辆设有固定上下车点位——乘客必须通过指定地点乘车,而非随意路边停靠。”

手机屏幕上的这些黄色圆点,就是小马智行设置的上下车点位,目前在金桥、花木地区共60个,点位的选择花了心思:不能违规停车、也不能有阻挡他人的风险。记者在迎春路附近,叫到了一辆车,去金桥的啦啦宝都商业中心。

输入尾号、点击行程开始,全靠“自助”;前排主副驾驶位都没人,想和AI司机聊几句还比较难。不过,这段近10公里的行程里,变道、调头、遇行人和非机动车时减速等,AI司机都能预判风险、做出避让。到达目的地后,手机显示:32元,20多分钟。“很顺滑,有‘老司机’的感觉!”小马智行的市场公关经理郭译遥这样形容乘客们的普遍反馈。

胆大的人不少,是基于对数据的信任:这次拿到示范运营牌照的虽然总共20辆车,但每辆都需要跑到5000公里以上,且接管率百公里低于1次;而实际上,单车测试基本都超过了1万公里,接管率百公里低于0.1%。

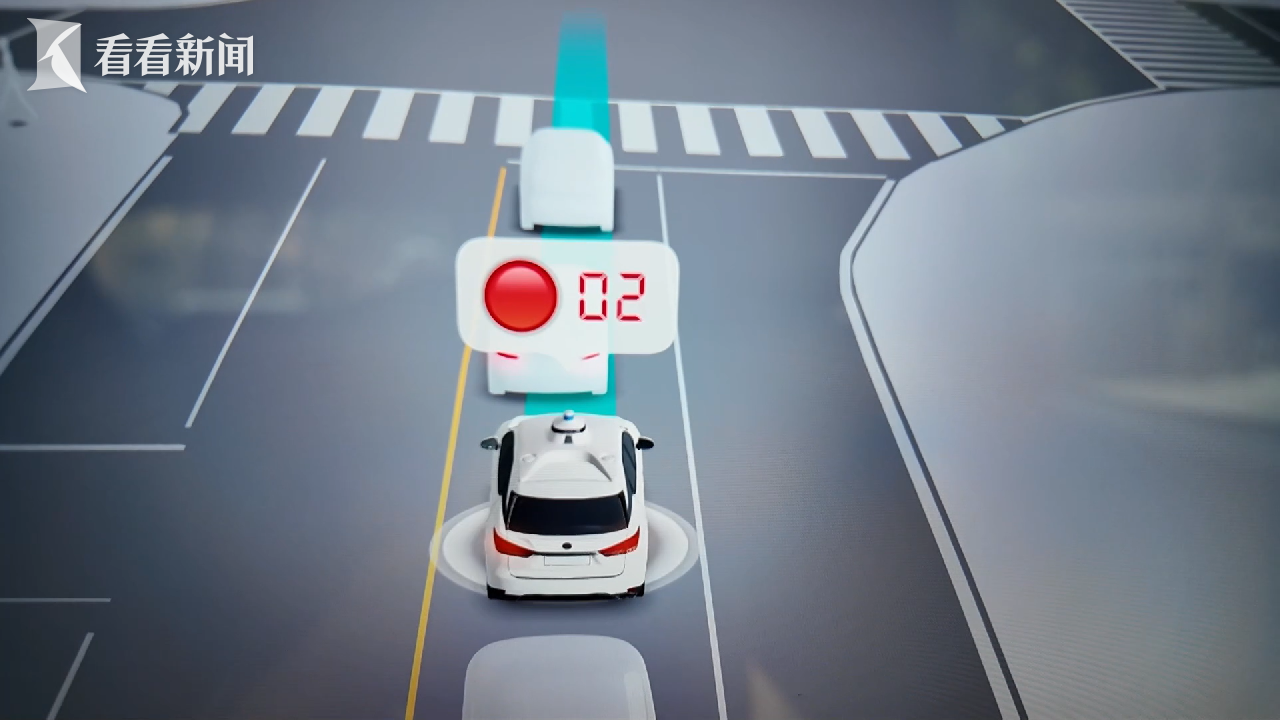

主驾没有安全员,但每辆车的背后都有安全员在远程监控,必要时,他们会远程接管,帮助车辆“脱困”。 赛可智能测试工程师于震博解释道:“例如乘客正要上车时,突然有车辆插到前方并紧贴着停在路边。这种极近距离的突发状况,就可能需要远程安全员介入协助车辆脱困。”

要实现主驾无人,车企、无人驾驶算法技术公司,以及运营平台三方目前缺一不可,平台负责的是提升用户体验,通过数据分析实现更好的供需匹配。 享道Robotaxi市场经理徐文斌解释:“系统能指挥车辆在高峰时段前往写字楼等需求旺盛区域巡游,避免车等人或人等车的尴尬。”

在临港新片区内,目前也有14辆主驾无人的智能网联汽车持证“上岗”。这一次,强生、锦江等传统出租企业,也参与到了智能网联汽车的运营当中,企业积极转型的同时,也有司机从业者们,对AI司机带来的“就业冲击”表示担心。企业表示,短期看,需要有政策缓冲、并对人员做转岗培训;而从长期来看,智能网联汽车的运营也会创造出远程监控、系统运维等新岗位。 强生出租智能网联项目 现场管理员宋军表示,他们正积极研究如何将新技术融入传统行业,打造可行的“运营范本”。

事故责任界定,则是各方存疑的另一大问题。2023年浦东发布的无驾驶人相关法规中明确,每辆车都要引入保险机制;事故发生后2小时内,运营企业就应当将事故发生前至少90秒的数据信息上传至监管平台,由相关部门进行事故分析。上研智联 政企业务部高级经理陈怡立强调:“责任归属将依据数据判定,是算法问题就追究算法公司。”

确实,智能网联汽车的正式上路,还有一系列的问题亟待摸索与解决,既然如此,为何还是必须要抓紧展开“无驾驶人”的探索呢?

“解放人力”,正是其核心意义,同时也会带来一场物流革命,像临港就已有4辆无驾驶人智能重卡,实现从集疏运中心、到洋山码头的全链路自动化集装箱转运作业。

全球都正在经历从传统汽车、新能源车、到智能网联汽车的衍进,自动驾驶已成为汽车产业竞争高地;而上海要做的,是依托新片区的国际数据加工枢纽、助力企业输出“中国方案”,让它们在这一赛道上,实现从“造车”到“造生态”。

临港新片区管委会数据处条线负责人马立印点明目标:“我们要推动中国智能网联汽车的数据能力、模型能力和运营模式走向世界。”

主驾无人,不是为“创新而创新”,而是希望能解决特殊群体出行、破解交通低效、重塑产业格局。从街头实测到全球标准竞争,上海正以“小步稳走、渐进开放”的路径,为技术落地铺路。希望各种质疑、担忧的声音,最终能化作推动技术向善的驱动力,带给我们更安全、高效、普惠的可期未来。

| 编辑: | 王岑峰张予洋 |

| 责编: | 李吟涛 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧