恐怖雕塑引争议 艺术表达与公众审美边界在哪

近日,云南丽江的“荒野之国”艺术园内部分雕塑作品因造型诡异,让人观感不适引发争议,同时,也引发公众对于艺术作品审美边界的讨论。10月13日,荒野之国公园回应称,对部分艺术作品给部分游客带来不适感受表示歉意,将及时进行改进,目前部分有争议的艺术作品已经拆除。

网友拍摄的视频显示,位于丽江古城区的“荒野之国”主题公园内,一个大型“人体蜈蚣”装置由十余个玩偶首尾相连组成,而“三面女孩”则是一个拥有三张面孔的雕塑。有网友表示,这些作品在阴天或特殊角度下呈现出超现实的诡异感。对此,景区工作人员解释称,实际场景更接近爱丽丝梦游仙境般的奇幻风格,网络上的惊悚效果源于博主的特殊调色。

“荒野之国”艺术园到底是一个什么样的公园?园区内各种雕塑到底是艺术表达还是视觉暴力?如今,随着生活变迁,大众对于艺术创新的内容和表达形式,也越来越包容。为何荒野之国的这一波设计,会引发网民如此强烈的反映?

据介绍,“荒野之国”原本是设计师乔小刀为其女儿打造的童话王国,主打一个梦幻温馨。里面有上百栋造型奇特的小屋,包含漏雨美术馆、树屋咖啡馆等等。平时还会举办市集、艺术火把节等特色活动。园区还被列为丽江景区好评榜的第二名,甚至高于丽江古城和束河古城。 不过,在充满童趣的童话王国中,类似“人体蜈蚣、三面女孩”这样的作品却让人无法接受,有网民表示:不能理解这样的设计想要表达什么,看了让人觉得很恐怖。

不过其设计团队则表示,争议作品实际取材于童话《格林童话》中《十二个跳舞的公主》等经典故事,“人体蜈蚣”想表达的是手拉手做游戏的童趣,所以雕塑看上去会有一些天马行空。如果有人觉得吓人或诡异,可能和每个人对艺术作品的审美、理解和感知不同有关。

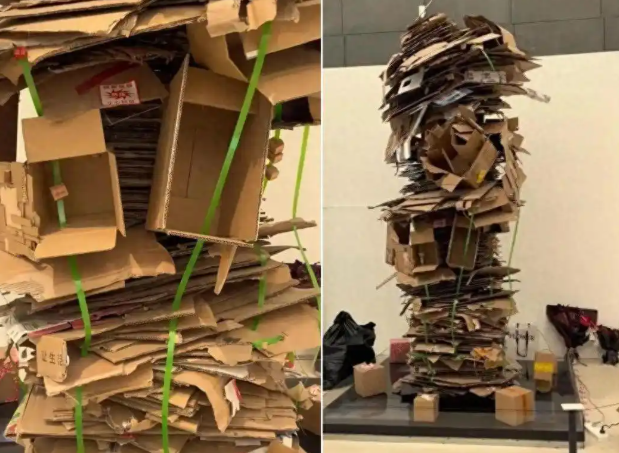

实际上,由艺术作品引发的争议并不少见。此前,中央美术学院毕业展览中的装置艺术《超级蜂窝》就引发了热议。这一作品以纸板堆叠的纸箱为主体,配以屏幕展示的纸箱制作、回收与搅碎过程,不少人质疑其是堆废纸,并说“垃圾也能成为艺术品?”

而另一个经典的例子来自意大利艺术家莫瑞吉奥·卡特兰的作品《喜剧演员》。2019年,卡特兰在迈阿密当地杂货店购入香蕉,然后用防水胶带把香蕉贴到墙上,完成了这件作品。该作品首次亮相于美国迈阿密巴塞尔艺术博览会,共限量3件,首次展出时以12万至15万美元的价格售出。为何前者的作品受到质疑?为何后者的作品拍出天价?这些事件所引发的争议,归根结底是对当代艺术标准的一种探讨。公众对于当代艺术的困惑,掀起了一场关于"美学"的广泛讨论。

此次引发争议的荒野之国,已经营业了4年,在“人体蜈蚣”的照片突然全网刷屏之前,这里也曾是一个热门打卡景点。艺术家的个性化表达落地公共空间的时候,是否应该考虑其他人的接受度?对于一件作品的广泛负面评价,是否会让旁观者对整个景点产生误解?复旦大学新闻学院教授张志安今天在接受看看新闻Knews采访时表示,近日,部分当代艺术作品在网络上引发争议,尤其是个别作品图像经碎片化传播后,舆论反应尤为突出。张志安认为,有必要从多个层面进行冷静审视,避免以片面取代整体、以声量取代标准。

在张志安看来,艺术评价不能简单以人数多寡为依据,在艺术领域,评判标准从来不以多数为绝对导向。艺术作品特别是当代艺术本身就具有实验性、探索性,其创作往往没有固定标准。对公共艺术与当代艺术,应保持一份宽容,尊重艺术家的创作权利与创意想象。

张志安表示,从传播链条来看,此次争议也颇具启示。在少数几张蜈蚣作品图像被广泛传播之前,整体作品并未引发大规模讨论。这种碎片化的传播方式,容易使公众因局部图像而对整个艺术园区的创作产生认知偏差。对于艺术作品的喜好,本就因人而异,“公说公有理,婆说婆有理”。在众声喧哗中,不妨多聆听孩子们的直观感受,他们作为现场的观看者,其真实反应比网络上的即时情绪更值得重视。不必因一时舆情就对艺术作品做出过度反应。

张志安认为,若确有少数作品使部分观众,尤其是孩子产生不适,园区也不妨在现场导览中增加适当提示。例如,解说者可以自然、幽默的方式,引导观众理解作品背后的文化意涵。通过灵活、即兴而富有情理的导览,既能回应舆论关切,也能引导公众在更丰富的层次上理解艺术。

| 编辑: | 陈昱卉 杨沁雨 |

| 责编: | 彭晓燕 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧