余生托付“陌生人”,能解决“老无所依”吗?

前不久,《上海市老年人权益保障条例修正案(草案)》公开征求意见,其中对意定监护实施内容的细化引人关注。意定监护,就是成年人在意识清醒时自己选好监护人,一旦失能失智的话,确保有人能为他履行人身照护、医疗规划、财产处理等监护职责。上海2020年就率先设立了专门从事意定监护服务的社会组织,探索至今也有5年了。那么,余生托付“陌生人”到底靠谱吗?

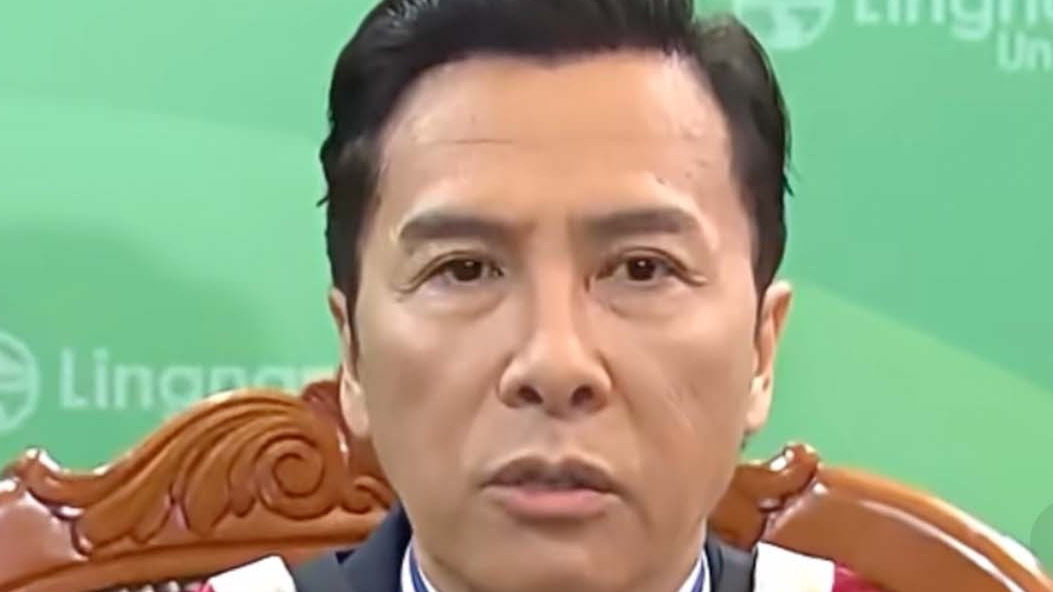

每次费超来养老院探望88岁的樊爷爷,老人总会穿得“山青水绿”。两人并没有血缘关系,但相处聊天就像爷孙俩。其实老樊是孤老,而费超所在的“尽善社会监护服务中心”是老人的意定监护人。

“意定监护”这个概念在2012年被写入法律,2021年实施的民法典也纳入了这一制度设计。简单来说,就是让一名成年人可以在意识清醒时,为自己选一位“未来监护人”,这个“未来监护人”可以是个人,也可以是组织。2020年,“上海闵行区尽善社会监护服务中心”成立,就专门为社会上有需要的群体提供意定监护服务。

前些年,老樊曾因突发中风被紧急送医,抢救过程中,老樊已人事不省,是费超他们这些“尽善”机构的社工帮老人做了各自医疗决定。“半夜,小费追到中山医院,我一条命这才救回来,我很感激的。”回忆起当时凶险的一幕,老樊至今心有余悸。说着说着,他的眼中还会泛起泪光。

平时,费超会不时来探望老樊,带他出养老院,去外面兜兜风,陪他理发、吃饭、买东西,就像家里的小辈一样陪伴老人。

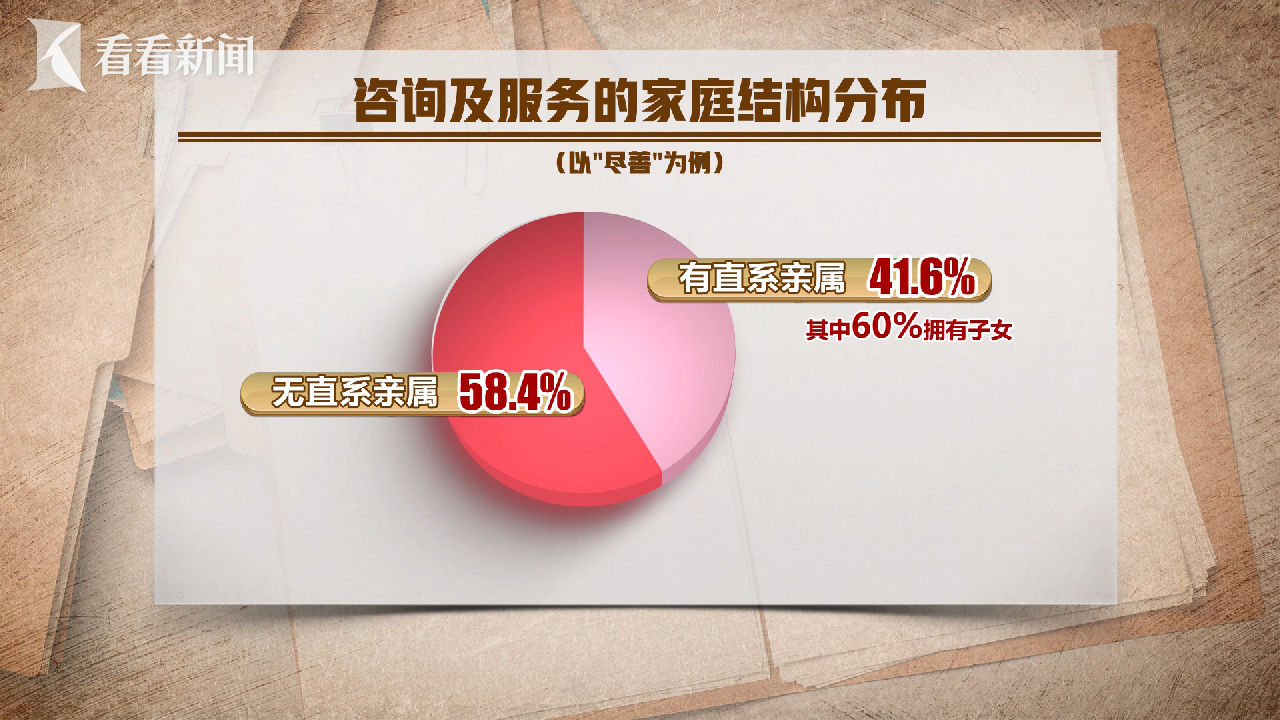

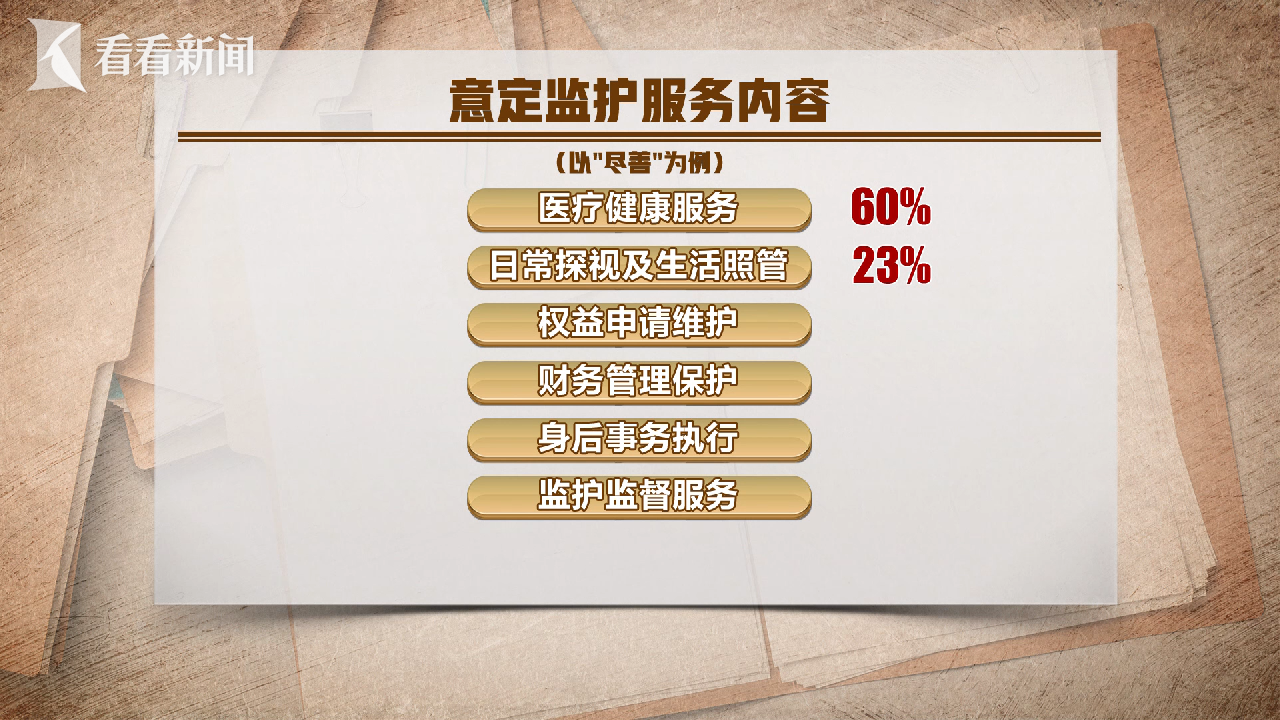

在意定监护的服务内容中,医疗服务和日常探视照管是占比最大的两块。除了孤老外,咨询尽善机构及已签约的服务对象中,还有四成老人有直系亲属,其中有六成有子女,这些子女有的在海外,突发情况难以随叫随到;有的是因家庭关系破裂,跟老人联系不多,还有的是子女本身有伤残,无法照顾老人。

76岁的沈阿姨独居上海,儿子则工作和生活在澳门。2020年时,沈阿姨因为腰部需要做手术,只能让儿子特地请假飞回上海来签字。“当时他请假请不出呀,只有四天,飞回来签个字又要飞回去。”沈阿姨意识到这样不行,于是在跟儿子商量后,决定为自己找家意定监护机构,“以后年纪大了,这种需求总归会越来越多的。”

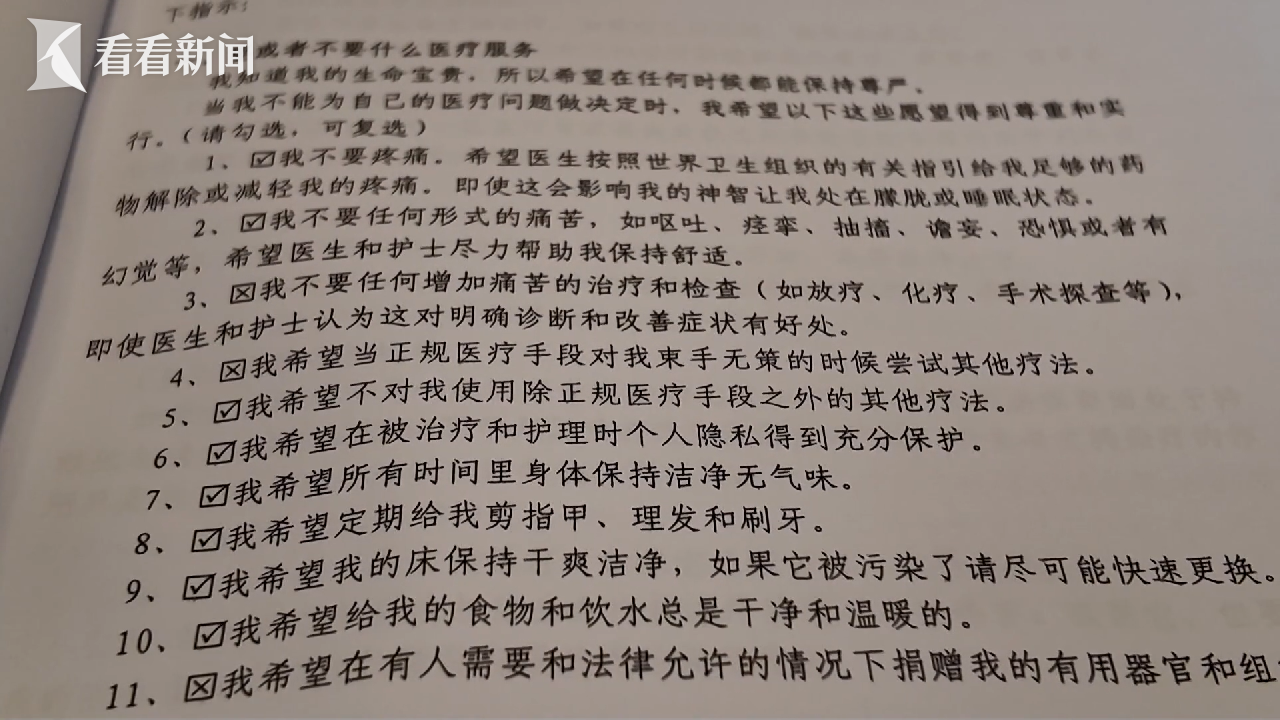

后来,沈阿姨与“尽善”机构签订了意定监护协议,同时,她还签下了一本经过公证的医疗预嘱,里面详细列明了当她需要接受各类医疗服务时的选择。

2022年,沈阿姨做胆囊手术时,就由费超签字、陪夜,儿子无需再往返奔波。她还在普陀区公证处预存了一笔专款专用的资金,确保在抢救或者昏迷情况下能支付相关医疗、照护费用。最近,沈阿姨又打算找一家养老院入住,而过程中的所有事务也全部是由意定监护人“尽善”机构来办理的。

而作为被委托的监护机构,也需要以老人利益最大化为出发点去帮客户办好事。上个月,一对签约的九旬老夫妻,希望就护理费涨价问题与养老院谈谈。费超和伙伴们出面与院方协商了三次,最终,为老人争取到了一个可接受的结果。“我们会尽力为他们争取应有的权益保障和政策福利。在我们看来,监护这件事,它不是一门生意。”费超说。

要为老人做好意定监护服务,不仅需要工作人员有爱心、耐心,同时在法律、医疗等方面也要具有相当的专业性。直到目前,尽善仍是上海唯一专门从事此类服务的社会组织,目前也只有六名社工,他们对接咨询的案例超过200例,最后建立监护服务关系的老人在50位左右。

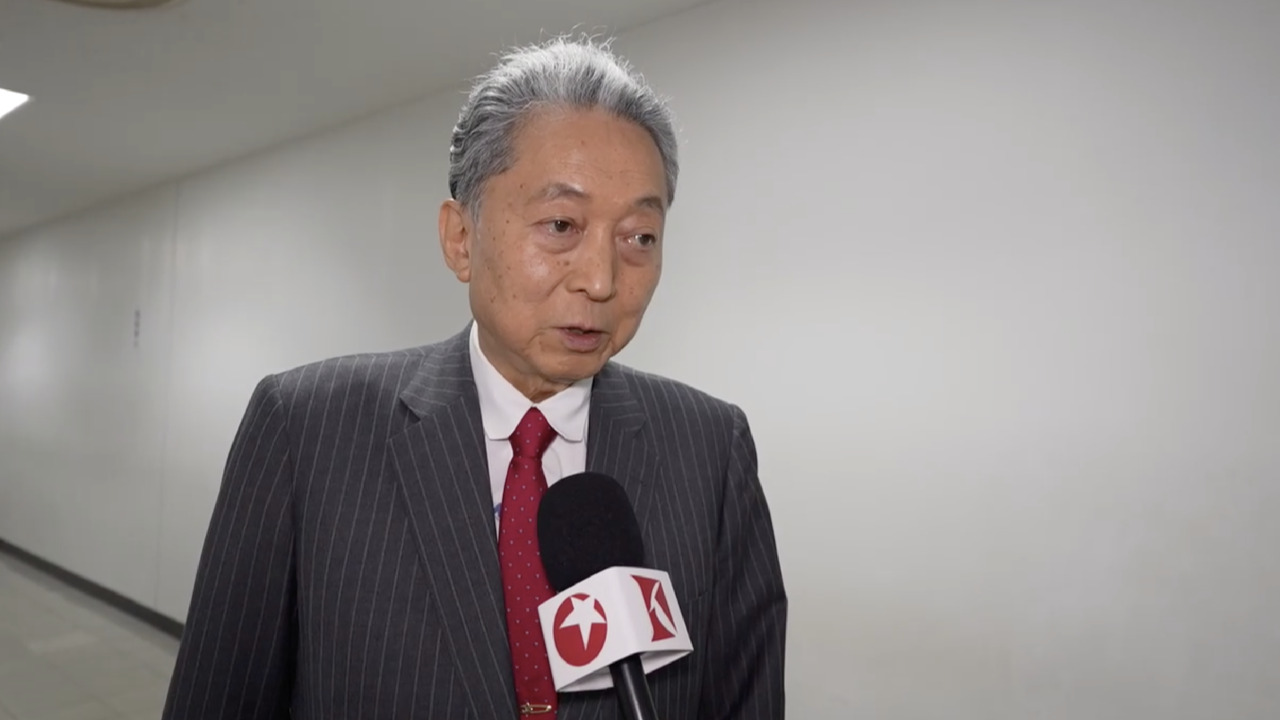

上海市养老服务和老龄产业协会专家咨询委员会主任殷志刚指出:“专业的人员还是缺少的,特别是懂法律知识、具有社会公信力的社会组织,所以很难一下子成立。毕竟是涉及到司法的方方面面,实践过程应该还是比较严谨的。”

而前来咨询的老人平均年龄都在76岁,可以预见的是,未来五到十年内,相关需求还会明显增加。

业内人士也希望,能有更多的第三方社会监护组织出现,为老人们提供更多养老服务选择。费超坦言:“我可能服务100个老人就是一个上限了。那可能当我没有找到第7个社工的时候,我可能就不会去收第101个老人。可能未来制约这件事情的发展,就是这样一个情况。”

普陀公证处公证员李辰阳表示:“对于监护的需求方这个群体来说,可供他挑选的也太少了。我们是希望每个区有那么一到两家吧。”

随着社会老龄化程度加深,意定监护制度的存在,让一些有现实需求的人群有了自主规划余生的托底工具。不过目前,类似的专业监护服务组织仍然屈指可数,有意愿、有能力从事相关工作的人员有较大缺口,实践中可能涉及到成本、风险的相关细则,还有待进一步确认和完善。据了解,年内上海有望出台相应文件,对相关内容进行明确。

| 编辑: | 张予洋 |

| 视频编辑: | 王岑峰 |

| 摄像: | 蒋文越顾克军孔权 |

| 责编: | 李吟涛 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧