“地炼”油穿上马甲 假新能源加注站为何游离监管

中秋国庆长假的公路出行今天已经开启了,据预测:长假期间自驾出行将达18.7亿人次,占出行总量的近八成。于是有人盯上了自驾出行路上的加油生意。近期,有市民举报在一些地方不少加注站以“新能源”、“替代能源”等名义,实际销售的却是传统的柴油或劣质调和油。

记者在湖北襄阳调查发现,短短16公里的217省道上,密集分布着4家打着新能源招牌的加注站。这些加注站宣称其销售的是一种可以完全替代柴油使用,且性能更优的新能源燃料。记者在其中两家分别给汽车加了所谓的新能源燃料,记者询问销售的这种燃料究竟是什么,工作人员只表示,可以完全代替柴油使用,并具有环保、性价比高等优势。不过,当记者索要发票时,两家站点都表示“没有发票”。

此外,在黄冈蕲春县的一家新能源加注站,记者为摩托车加油,工作人员将加注的甲醇燃料直接称为“92号汽油”。半个月后,当记者再次来到这家加油站时,发现其收银系统内,已明确将所售燃料标注为“92号汽油”,站外广告牌上的油价信息则被纸张刻意遮盖。

那么,这些加注站销售的燃料到底属不属于新能源呢?在暗访过程中,有加注站负责人表示,目前,“新能源油”并没有统一标准,都是企业自己定标准。对于加油站负责人的这一说法,业内人士表示:不少加注站宣称的新能源燃料,实际上国家目前并未认定其为新能源燃料,也尚未纳入能源领域监管范围。

那么,这些披着“绿色”外衣的燃料从何而来?是否存在安全隐患?记者调查发现,湖北多地销售的新能源燃料加注站称这些燃料是从中融储能科技集团购买的。而据公开资料显示,中融储能科技集团是一家综合性能源企业,公司共有两项专利:一种生物柴油改性方法,一种催化裂解高酸值废油脂制备生物燃油的方法。

记者以加盟商身份,前往湖北中融储能科技集团总部进行了暗访。负责人陈经理介绍,该公司下属加注站所加注的“新能源油”是一种生物质燃料,原材料主要来源于该公司收购的地沟油、动物油、植物油等,日产量可达300吨。这位陈经理还表示,集团旗下的加注站只允许从该公司进油,对油品的进出库都有严格的程序。为了吸引记者投资建站,陈经理坦言,花个几百上千块钱,就能找到几百种(新能源)配方,这些都容易,关键是有一个公司后台来兜底。

不过,记者将在加注站点购买到的5份油样送到第三方检测机构检测,结果显示,其中4份油样的成分中含有单环芳烃、多环芳烃、不饱和烷烃和多环烷烃化合物,对人体、水生环境,水生物有害。此外,还有一份油样氧含量超国标1.47倍。甲醇含量超国标近31倍。单项结论全部为“不合格”。

那么,这些危险的油品真是中融储能科技集团生产的吗?记者通过蹲守跟踪后发现,这些所谓的新能源燃料并非是中融储能科技集团生产的,而是来自山东东营一家石油化工有限公司。而调查发现,这家石油化工有限公司生产装置主要包括劣质油精制、原料预处理、液化气及芳烃、产品精制、加氢裂化、石脑油加氢预处理、连续重整等近40套。主要产品有国VI车用汽柴油、丙烯、丙烷、液化气、等产品。而“新能源”燃料并不在产品介绍中。

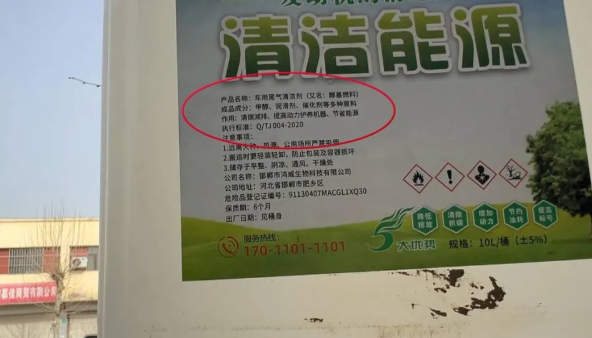

除了湖北,在河南、河北、湖南等地都存在有新能源加注站 销售假新能源燃料的事件。有的宣称是“甲醇燃料”、有的说是“液蜡醇醚”。这些各种打着“新能源”旗号的燃料是否获得权威部门认定?

记者查询发现,国内目前对“新能源油”尚无统一标准和定义。一个普遍的说法是,“新能源油”并非传统石油燃料,而是指利用可再生能源或低碳技术生产的清洁能源替代品,主要用于降低碳排放。比如某加注站宣称“液蜡醇醚”新能源燃料,但实际上,目前国家并未认定其为新能源燃料,也未将其纳入能源领域监管范围。由于“液蜡醇醚”产品定位并不明确,因此,加注站也无需遵守新能源领域相关监管要求。可见,一些新能源加注站打着“清洁能源”的幌子违规经营。

在我国,对开办加油站销售车用汽油和柴油有着严格管理,不仅要取得《营业执照》,还要办理《危险化学品经营许可证》等资质,才能合法对外销售。而经营者打着"新能源"的名义销售车用燃油,不仅可以规避国家对成品油极为严格的监管体系,甚至还能申请享受政府优惠政策。

新能源加注站所加注的燃料,部分未能明确产品属性和质量标准,这种情况可能对车辆行驶安全、生态环境产生哪些危害?针对种种不规范现象,可以从哪些方面完善法规、强化监管责任?汽车评论员李国安今天在接受看看新闻Knews的采访时表示,在一些汽车发动机中,如果加入了不合规的燃料,最首要的问题在于可能导致排放不达标,进而加剧对环境的污染。其次,这类燃料也可能造成燃烧不充分,引发汽车动力不足,或影响零部件的润滑效果,长期下来容易导致零件损坏,最终损害消费者利益。

李国安说,目前,新能源加注站仍属于较新的市场业态,其产品标准尚不明确,相关监管法规也相对滞后。部分不法商家借此名义,通过不开发票等方式逃避税收,同时其生产建设本身不合规例如缺乏危险品经营资质等,给周边群众带来公共安全隐患。此外,这类逃税行为也对合规经营者构成不公平竞争,不利于建立公正有序的市场环境。

在李国安看来,监管难点之一在于,许多加注站所售卖的“液蜡醇醚”类产品,究竟应归类为成品油还是其他化工产品,目前缺乏明确的标准界定,导致有关部门在执行监管时存在困难。因此,有必要推动多部门联合行动,尽快制定科学合理的产品标准与法规,从而实现对这类新兴市场的有效监督。

| 编辑: | 阮丽 |

| 责编: | 彭晓燕 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧