网红“村咖”们还能再迎金秋吗?

随着乡村振兴的不断推进,过去几年,“村咖”像旋风一样席卷郊野,一村一咖、一镇多咖的景象早已不新鲜,村咖们争先恐后地成为了社交媒体上的热门打卡点。不过,其中也有不少,热热闹闹地红过,却又很快“淡”了下来。当盛夏暑气渐退,稻田泛黄,上海的乡村咖啡馆们还会迎来“金秋档”吗?

胡光里共创空间主理人毛盾回忆起与这里的初见:“那是在秋天,我第一次来的时候,眼前的稻子一片金黄,整个地方让我感到非常诗意。” “您看,这就是我们这儿最火的花窗,”她介绍道,“上面的每一枝一叶,都是我们一点点亲手插上去的。”

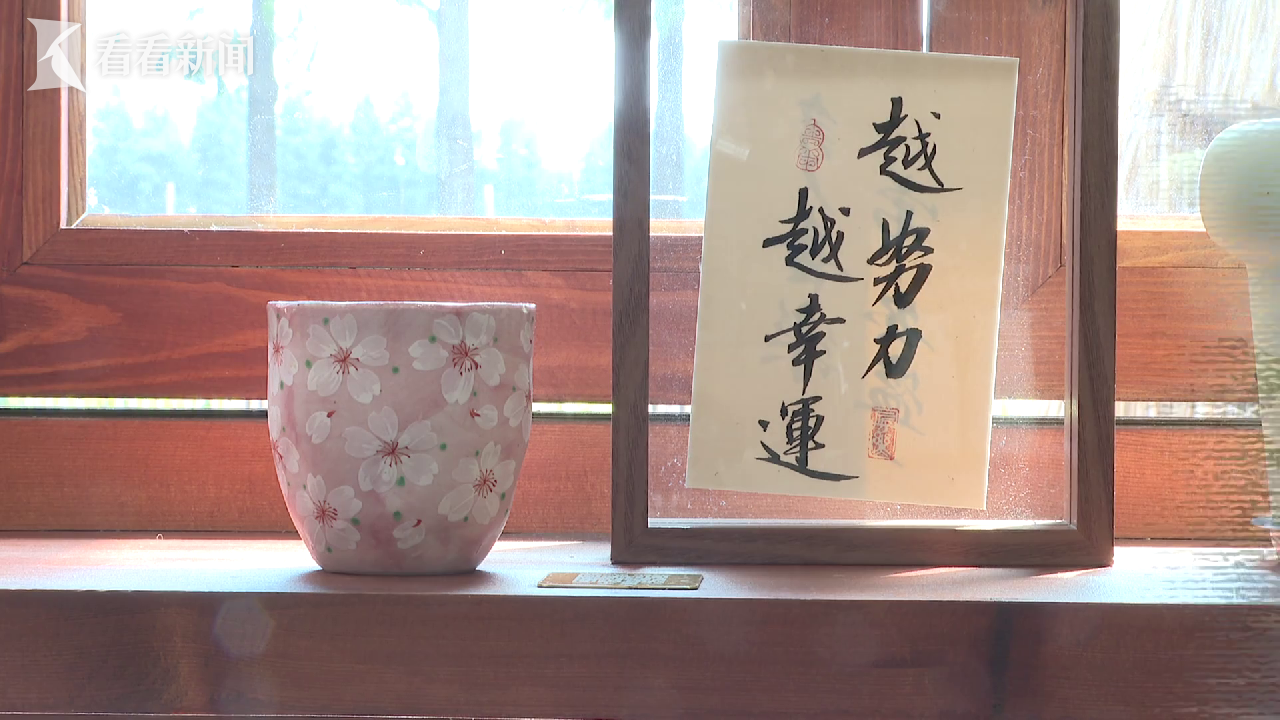

从事艺术设计工作的毛盾,有着去乡村开个咖啡馆的梦想。她在松江区泖港镇胡光村,租下这处原本作为仓库的院子,改造成了处处有景的“莫奈花园”,去年底一开业就在社交媒体火了一把。但随着盛夏的来临,“胡光里”的营业额从每天1万多元下降到2000元左右。顾客少了,毛盾只能“另辟蹊径”了起来。她把小院租给公司团建、短剧剧组,一天能有五六千的收入。

靠着这些,整个夏天,“胡光里”咖啡馆的收入,基本可以覆盖材料和人力成本,但装修投入却远没回本。毛盾努力拓展着小院的可能性,除了卖咖啡,他也经营自己的设计公司,参与当地的泖田艺术节;咖啡馆的场景还会开放给摄影工作室作为拍摄背景。

让咖啡与其它业态进行混搭,是村咖的生存常态。在奉贤区的网红村李窑村,四五十家商户中,七成都有咖啡供应,绝大部分都不是单纯的咖啡馆:咖啡+西餐、咖啡+服装、咖啡+书店、咖啡+陶艺……各种搭配相互碰撞,不断擦出新的火花。

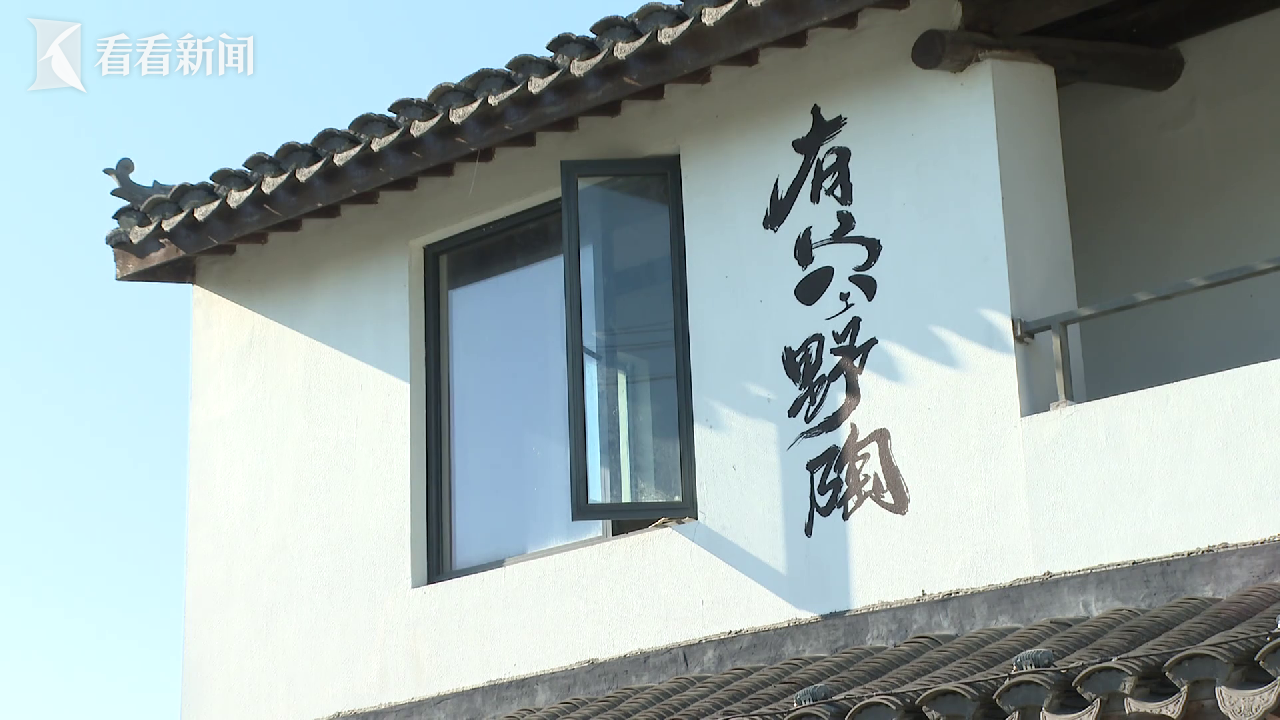

有空野陶主理人秦懿峰和妹妹一起开了“有空野陶”,一个做陶艺,一个冲咖啡。“家长在楼下喝咖啡放松,孩子交给我们带去做陶艺,周末节假日都是爆满。”

李窑村的第一家咖啡馆“无忧闲院”,是当初店主屠华斌承包了1200亩水稻田,为了卖大米,才想着开一家咖啡店来提提人气。没想到,广阔的水稻田成了咖啡店最大的招牌,面向稻田、手捧一杯咖啡,很快成为李窑村最具标志性的打卡姿势,而咖啡馆的出圈,也给大米销售打开了市场。“微信加了七八百人,很多客人回头来买米,这正是我最初想做的事。”屠华斌说。

但要让一家网红乡村咖啡店能保持住流量,还会有很多持续的成本投入。屠华斌坦言,户外桌椅半年就得换一批,稻田全靠人工除草,才能保持美观。

这每一笔都是实实在在的支出,但屠华斌明白,人们开车几十公里来乡村点上一杯咖啡,为的就是感受和城市不一样的氛围感,只有把细节做到极致,村咖才会拥有持续的吸引力。

而和他们一样,想要留住村咖流量的,还有被这些咖啡馆带火的村子。像李窑村,这两年将通过宅基流转、出租所留下的村集体收益,绝大部分都用在了基础设施提升和整体风貌的营造,要让游客们能有更多值得多留一会的理由。据李窑村党总支书记张辉介绍,村里通过悬挂上千盏灯笼营造节日氛围,并在“莳下”餐厅旁的水渠上修建了美观的木栈道。这些设施既让游客能舒适地漫步田埂,享受田园风光,又遵循了不占用农田的原则。

如今,李窑村流转房屋的出租率达到93%,其中作为商业用途的,有一半处于保本或盈利状态,还有一半略亏。但尽管如此,仍然有满怀热情的新租户们在不断入驻。

而在社交媒体上,乡村咖啡馆主理人的招聘帖子也不少,在咖啡行业摸爬滚打10多年的董寅,就被青浦区练塘镇太北村的一则招募吸引,决定去那里开一家新店。

乡村咖啡馆主理人董寅解释了他选择在此开店的原因:“我选择太北村,一是因为太浦河是一条很漂亮的生态河道,会有很多自驾游和骑行的客人;另一方面,它离华为也比较近,有稳定的消费群体。”

董寅曾在浙江经营过一家“山顶咖啡馆”,吃到过一夜爆火的红利,也深知村咖对于气候、环境、政策的依赖性。这次,看中上海郊区的发展潜力,他准备再闯一次。但他觉得,上海郊区仍是片“蓝海”:“咖啡是个载体,背后是一种生活方式、一种休闲。上班族需要咖啡因,而乡村能给他们城市里没有的松弛感。”

咖啡香伴随稻花香,田园风光与青春创意碰撞。沪郊涌现的村咖,已成为乡村振兴中一道靓丽风景。不过网红要想变长红,还是需要走出差异化、特色化发展的路。好在有不少“主理人”们,正在努力跳出打卡依赖,希望能精耕细作乡村美学与松弛感背后的长久生意。期待这些扎根乡野的咖啡馆在金秋可以再迎人气,在未来更能成为连接城乡、激活乡村可持续发展的情感纽带。

| 编辑: | 张予洋 |

| 视频编辑: | 吕艳 |

| 摄像: | 李会杰 |

| 责编: | 徐笑燕 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧