从培训到领证 陪诊师如何入行?

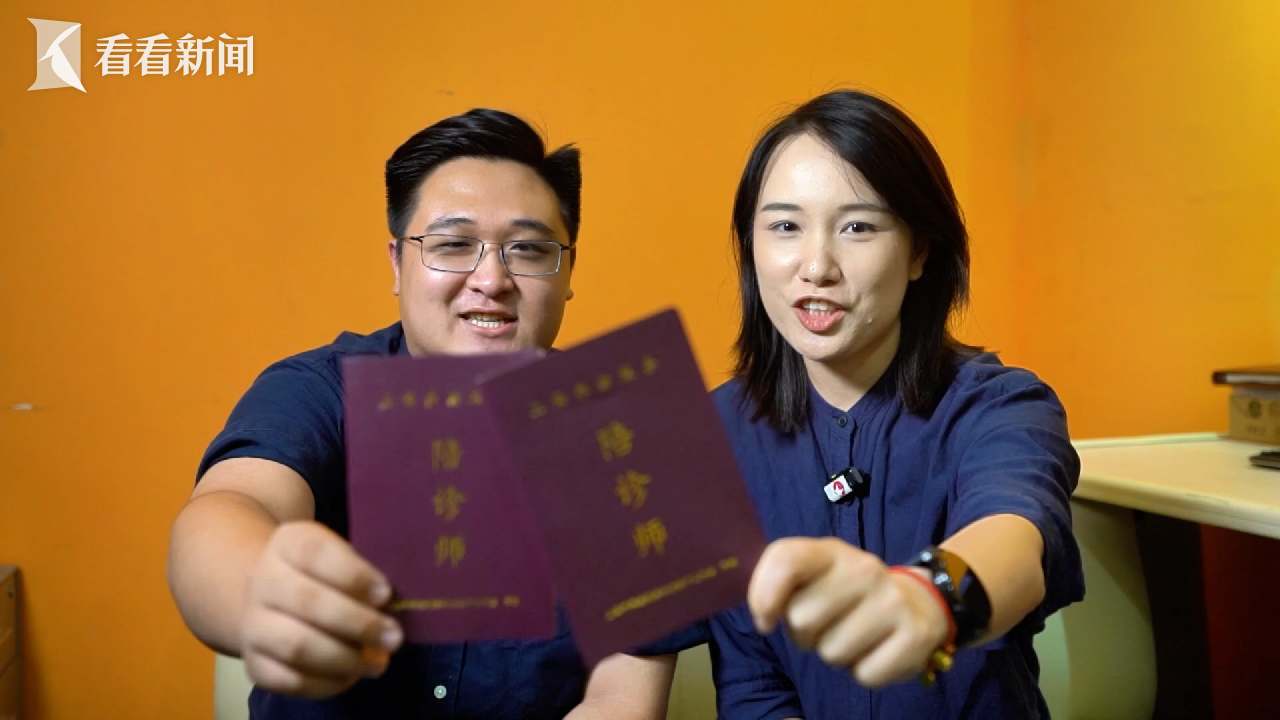

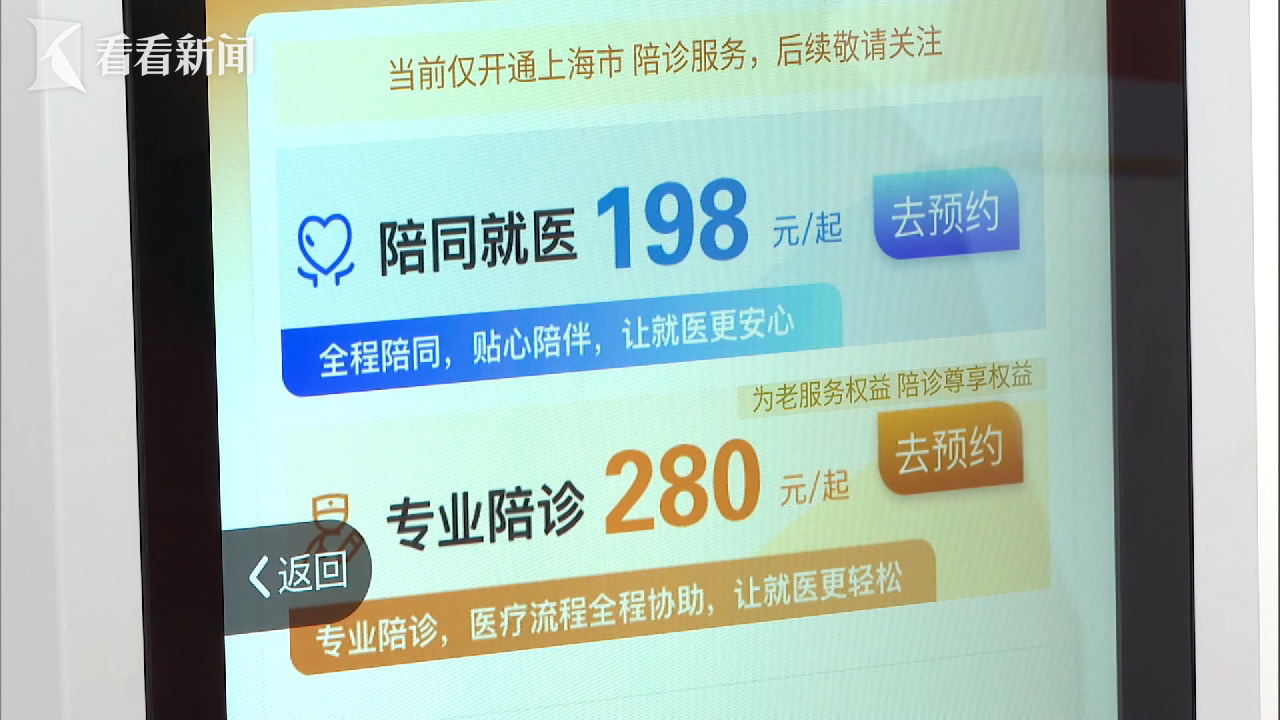

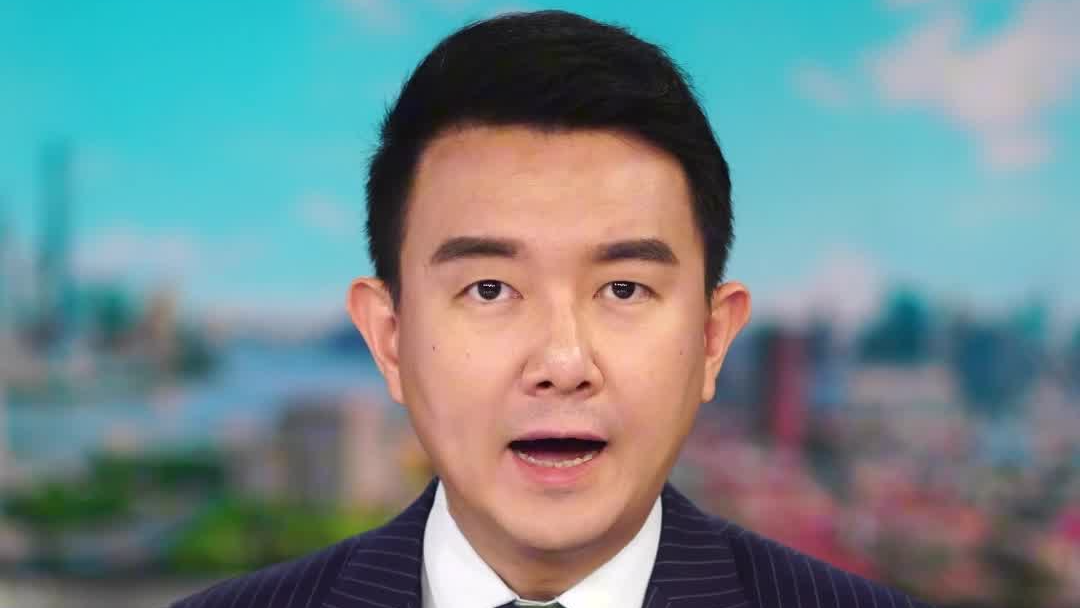

今年以来,陪诊师作为一种新职业,热度不断上升。最新数据显示,上海全市截至6月底,共有11个区有完成陪诊师培训,共计有1200多人即将持证上岗。我们的两位记者也在今年3月,参与了陪诊师的培训,并在不久前,顺利拿到了上岗证书。今天就听他们聊一聊,陪诊师培训,到底培训了些什么?

我们领证了!

没错,就是这张陪诊师证。

之前总是听别人说,陪诊师将是个大热门职业,上海多个区都开始有陪诊师培训。于是,三个月前,我们也去报了名,看看考个陪诊师证到底难不难。其实在培训前,我一直以为,陪诊不就是陪人看病吗,我搀好病人不就好了吗,哪来那么多学问。直到踏进教室才发现,我想得太简单了。

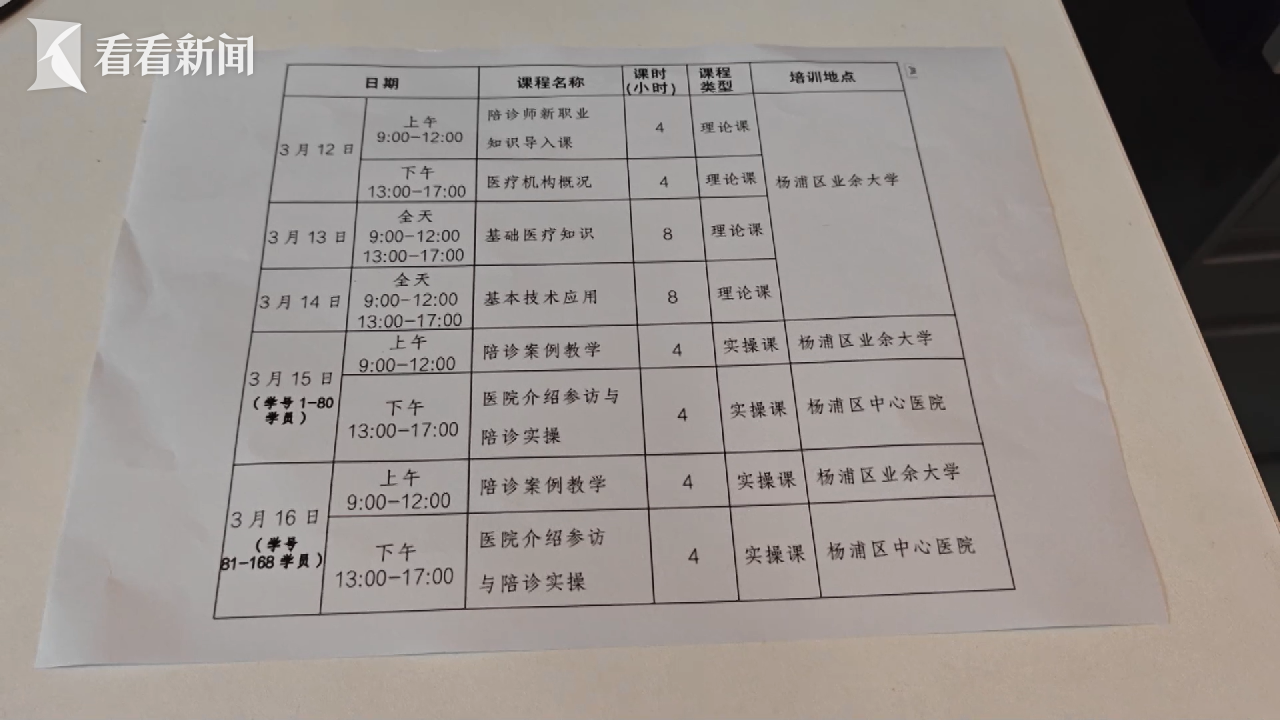

先给大家看看我们的课表,需要密集地连续上一周的课,朝九晚五,排得很满。课时则是根据我们手里这本200多页的教材来安排的,从医疗机构概况,基础医疗知识,到陪诊案例教学,医院陪诊实操等等,理论课和实操课相结合。每天下课前老师还会划重点,但对于完全非医疗或护理专业的我们来说,几乎每一页上满是重点,划都来不及划。

我也有同感,老师讲得飞快,因为这本书5个单元,老师们按照一天一个单元的上课进度去走才能完成教学,那就是每天要上四十多页教材的内容,比如人体运动系统、消化系统、常见药物清单等等,都需要熟练掌握。光是临床科室分类和疾病列表,就多达14页,连我的00后同桌都觉得,这学习压力,有点大。学员小谢忍不住哀叹:“看了有点头大,我觉得都很难。”

一起培训的还有60后的许大姐,她是想着万一以后能帮到街坊四邻、亲戚朋友,所以来学的陪诊师。有时候她还没拍完老师的ppt,这一页已经讲完,跳过去了。学员许大姐常陷于手忙脚乱:“我害怕出错,怕记不住。靠这几天,蛮难的。”

我的感觉也是,想通过5天培训,就把参与培训的人们,拉到一个相对统一的水平线,几乎不太现实,基本还是得靠大家自己课后复习、日常积累,才能相对把握住相关知识。学员们纷纷摇头:“感觉还不是很系统化”,“讲得太快太多,吃不下,消化不了”。

确实,要想成为高龄老人、病人的临时家属,其实要考虑的东西还是很多的。最重要的就是,作为陪诊师得有能力制定个性化的陪诊方案,还得能把医生的专业术语,翻译成病人能听得懂的日常语言。一位学员说得实在:“如果你能讲得比医生接地气,那付你三百五百都值。”

通过上课,也可以了解到,陪诊师其实是一项非常考验应急能力和实操能力的工作,比如心肺复苏、海姆立克急救法、对偏瘫老人的护理和轮椅使用等,必须熟练掌握,要是陪诊时患者突然不舒服,咱也得有点应对办法。

课上我也是实操了下如何做心肺复苏,老师还当场对我的错误动作进行了纠正。“捏紧鼻子时手指固定下颌……不能只进不出!”

不过,一个班级近百人,人多设备少,能得到实操练习机会的人还是少了些。后面唯一一次整个班级有一起实操的机会,就是全班一起到杨浦区中心医院进行了培训,医生带着大家把从挂号就诊到付费取药的全流程走一遍。

一位学员坦言:“照目前形势来看,陪诊师这行前景还是非常大的!” 记者张羽飞也分享了他的观察:“感觉很多知识还是‘久病成良医’,就是医院跑得多了,很多知识自然而然也会知道。”

除了还是需要熟能生巧外,另外一点,就是整个的培训考证周期,还是长了一些。像我们,3月培训,4月考证,直到6月底才正式拿证,整整3个月,拿到证时,当时上课的有些内容已经记不清了。现在我要开始从业的话,其实还是得再认认真真从头复习一下,再去医院多跑几回。

当然,我们还是非常欣喜地看到,在老龄化程度加剧的当下,陪诊师队伍正在逐渐扩大并专业化。专业的陪诊服务,能够解决很多人的燃眉之急,也是城市温度的一种体现吧。

现在我们已经去平台上做了注册,后面会正式开启我们的陪诊第一单,到时候再带大家看看从理论到实践,还会有哪些鸿沟需要跨越。

| 编辑: | 刘奕达张予洋 |

| 责编: | 李鹏 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧