网络招募工资日结,新型零工会暗藏风险吗?

新业态催生了不少新型零工兼职,它们会通过社交平台招聘,工资按次或者按日结算。会场充当观众、商业活动暖场、假装买东西等等,甚至写几句点评,都能成为工作内容。有人会出于好奇接单,单纯为了在八小时工作之外,去体验五花八门的社会角色;也有不喜欢朝九晚五上班的年轻人,以此维系生活。那么,这种新型零工会暗藏风险吗?记者以打工者的身份展开了调查。

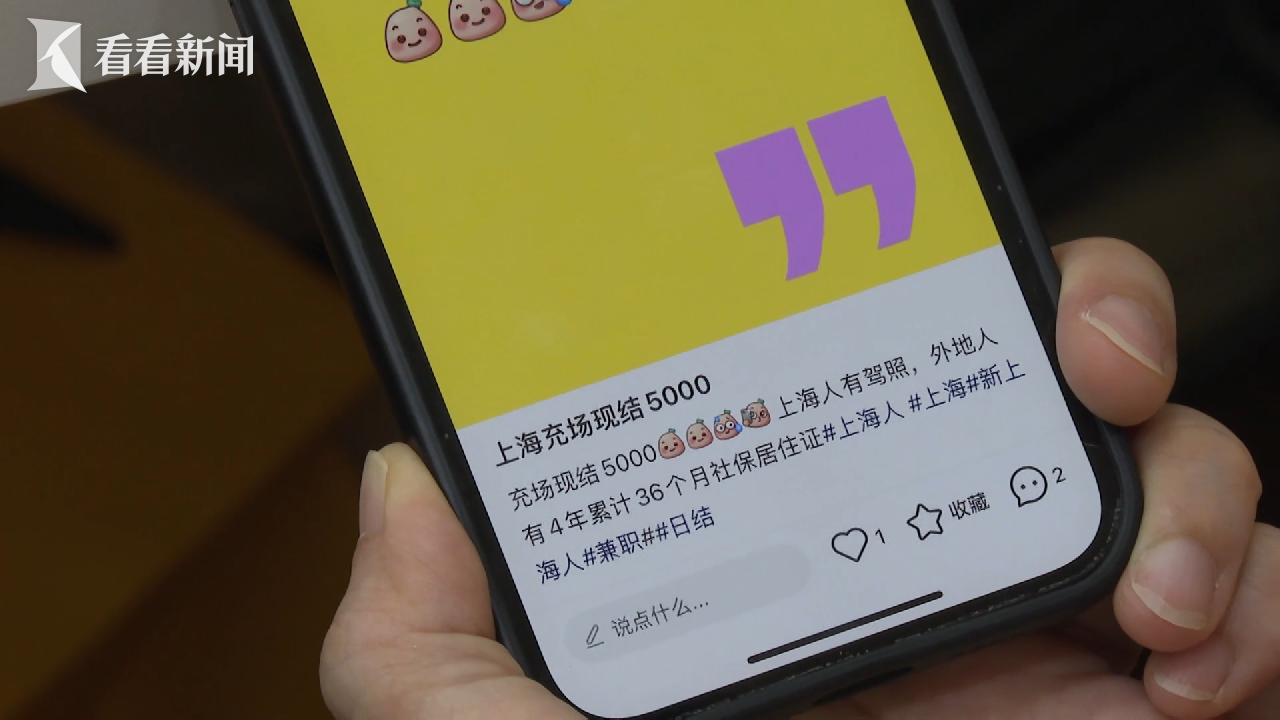

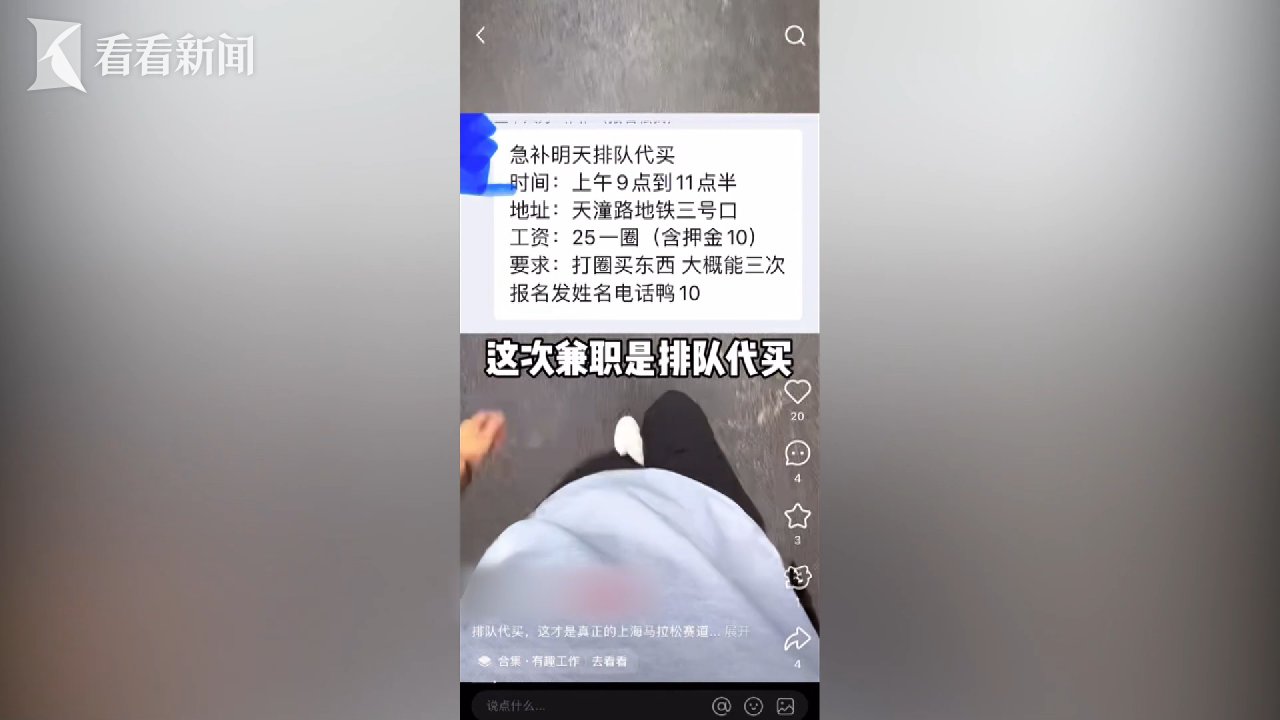

打开手机,搜索“兼职”,就会发现有很多零工新名词,比如,充场。记者打零工的第一站就在一家五星级酒店里,工作内容是作为观众,去听一场迪拜房产项目的推介会。付了10元押金后,记者被拉进一个兼职微信群,群里已经有10多个人,下午两点,全员集结。

酒店地下一层的会议室就是推介会现场,总共24个座位,相当于一半观众来自那个兼职群。整场推介会持续了两个多小时,还有观众提问互动环节。结束后,“领队”立即以微信红包的方式支付了30块钱工资。

工资虽然不高,但加入门槛低、耗费时间短、工资结算快,这正是“充场”类零工的诱人之处。像张先生,他说自己有稳定的工作,但从今年初开始,就经常会利用周末时间来打打这类零工调剂调剂。兼职者张先生坦言:“上班是脑力活,就想找个不动脑的轻松活,体验不同感觉,到了现场签个到,当好观众就行。”

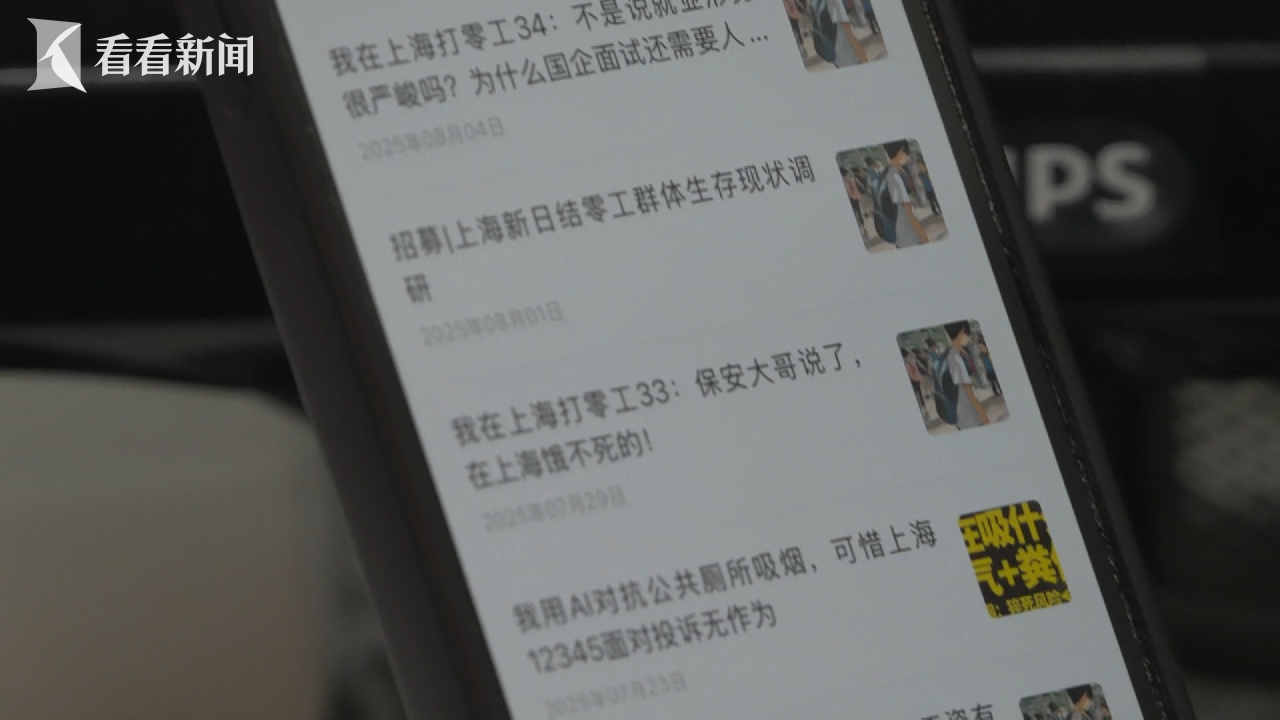

和张先生每周一次体验生活不同,打零工对于住在青年旅舍的小李来说,已经是一种生存方式。一年多来,他接过30多种不同的工作:比如,去新开餐饮店连吃三顿饭,去一些企业办公室临时占据工位应付参观……“企业挂职听课,一星期都在听课。”他在电话里说,“情人节那天有个活是‘查岗男友’,五花八门都有。我觉得自己既主动,也被动。”

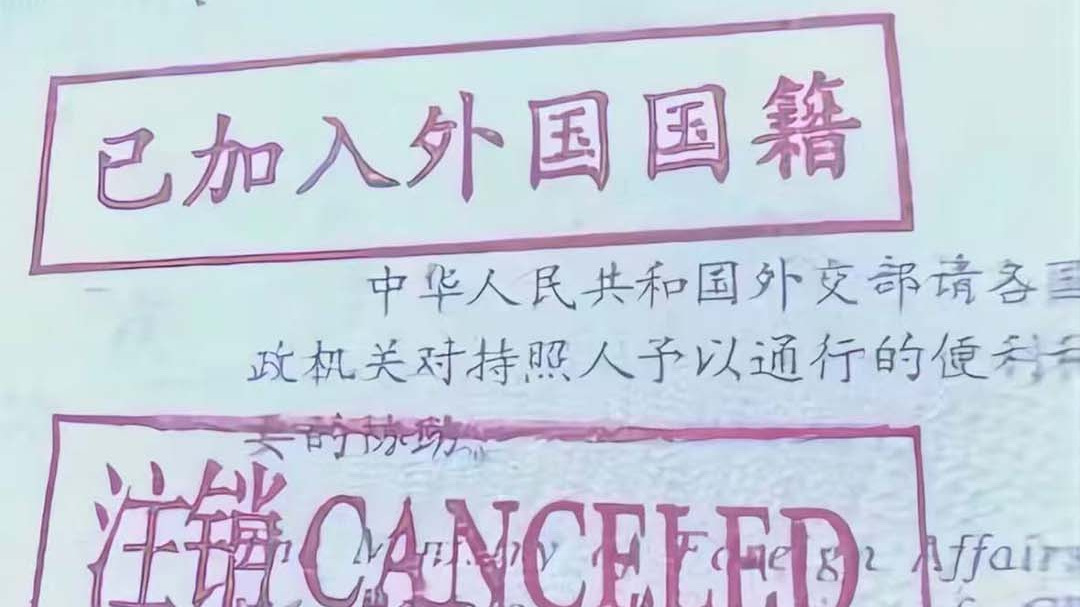

兼职群每天会发布几十种兼职工作,像短剧演员、体育健身、游戏体验等等,会对报名者的性别、年龄、形象有一定要求。还有一些像办卡、点外卖、买电子产品甚至买家具等等,则会写清楚由对方垫付,但需要用兼职者的身份去购买。而这些工作潜藏着法律风险。

比如“买床垫”,看似轻松,但与接头人一见面,对方就问记者要银行卡,表示会先往里面打8000块钱,然后让记者把卡和密码交给其他人去买床垫,目的是套出上千元的国补。套国补涉嫌违法,记者以担心账户安全为由拒绝了,对方有些生气,甩出一张20元作为记者的交通补贴,就起身走了。

群里还有一种直播间下单的工作,比如 购买一份度假产品,每单5千元,连下9单,当场支付4万5千元,然后等上几个小时,等工作人员宣布把下单的产品退掉。这种工作可能就是刷单,当然也涉嫌违法,一下午的工资是60元。“不用你花钱,都是我们代付。”对方的介绍,会让求职者觉得这60元很好赚。

这样的打零工经历,让记者不禁深思:像这种在微信群接单的兼职,本身交接方式就很隐蔽,又是一单单结算,双方并不构成合法劳动关系。而在新型打零工的过程中,劳动者轻则泄露自身隐私信息,或者损失信用,重则涉嫌违法,而自己还不知道。

“政府部门应规范该行业,对恶意刷单、骗补等行为加强警示。”上海市政协委员、北京恒都(上海)律师事务所副主任童麟律师指出,“消保委也应关注,核心是保障打零工者避免在不知情时卷入犯罪。”

在调查中记者发现,与一些正规企业招募的零工岗位不同,这些通过网络平台对接的所谓零工兼职,都是不签合同的,也就是双方并不构成合法劳资关系,而且隐蔽性高,一旦出现问题,事后追溯取证都很困难。在信息不对称的情况下,社会经验或鉴别力不足的应聘者,容易在不明就里的情况下,一步步踏进灰色地带,甚至成为涉嫌违法行为的帮凶,这一点需要格外引起警惕。

| 编辑: | 杜茜张予洋 |

| 责编: | 李鹏 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧