囤姜就像赌博——“姜你军”的背后调查

叩击

“姜王”李有刚的苦恼

李有刚和他的“姜王”奖杯

在山东省潍坊市安丘县李家水西村,村民李有刚小心翼翼地拿起摆在橱窗里的奖杯和奖状。47岁的李有刚说,这是他最看重的一份荣誉。2016年,他以露天种植亩产生姜24450斤,成为了整个山东省的 “姜王”。

“明年我还会参加,如果没有意外,姜王还是我。”说话时,李有刚满脸自豪。

然而,高产并不意味着高收入。二、三月份下种,八月份前后收获,即便是像今年这样的丰收季,大姜只能给李有刚带来几万块的收入。为此,他给记者算了一笔帐。

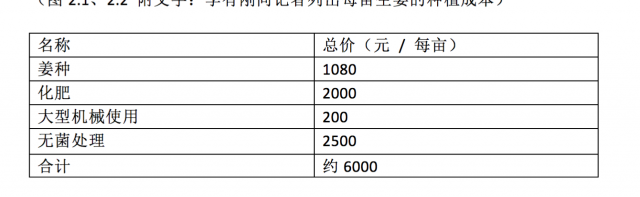

李有刚向记者列出每亩生姜的种植成本

李有刚的种植成本

今年上半年,安丘的鲜姜收购价为每斤0.8元,按照平均亩产20000斤来算,李有刚家的 4亩地总共卖出了约64000元左右。然而,扣除24000元的成本,这位“姜王”忙碌了一年,实际到手就只有40000元。种姜,为何变得如此薄利?

“种姜就像赌博”

安丘大姜有着悠久的历史。早在明朝万历年间,山东安丘就有种植大姜的记载。经过了近500年的选种培育,安丘大姜形成了色泽鲜艳、结构紧密、块大丝少、辛辣清香的特色。2006年,国家质检总局批准对安丘大姜实施地理标志产品保护。安丘大姜,也由此闻名。

然而如今,生姜在农户的眼里已不再是单纯的经济作物。李家水西村的村民告诉记者,在他们眼里,种姜就像炒股和赌博一样充满风险。最大的收益部分其实并不在被收购的那几万斤鲜姜,而是囤积在地下的存货。

作为“姜王”,李有刚并没有把自家的全部大姜交给收购商。他告诉记者,在他的收成中,有大约两万斤大姜已经埋入地下,成为了他的“投资品”。

在村后的土坡上,每一口地窖下,都存有至少一万斤大姜

选择高地囤姜,是因为大姜不能接近潮湿环境,更不能沾水。而在附近方圆几十米的地方,这样的地窖多到难以计算。

在这个只比成年人腰身略粗的井口下面,是一条5米深的通道。通道的尽头是一条1.7高,15米长的巷道。巷道内并没有通电,唯一的光源是李有刚手中的手电筒。光线照过的地方,砂土里浅埋的大姜清晰可见。2016年8月,李有刚在这里囤下将近两万斤大姜。

砂土里浅埋的2万斤大姜清晰可见

“用这种方法,生姜的储存期可以延长到八个月到一年,如果放在山洞里,甚至可以长达两年。”

在囤积周期中,几乎所有的姜农都信奉同一个逻辑:伺机寻找高价出货。而最近,由于市面上的生姜开始逐渐减少,这对于屯货的李有刚来说,属于利好消息。

“这两万斤生姜最晚的出货时间是明年八月,也就是下一批生姜收获的时候。那个时候需要把井腾空,用来囤下一批姜。在这之前,什么时候价高,就什么时候卖掉。”

囤姜,已经成为安丘姜农公开的秘密,也是他们真正的收入来源。但是,利润的更大部分,是属于资金和存储能力更大的收购商。

私人开设的国际大姜交易市场

每年十月往后,大姜逐渐下市,而从这时候开始,生姜的价格也开始水涨船高。作为生活调味品,原本生姜并不在刚性需求的范畴内,但由于姜贩子的囤积行为,再加上耐储存的属性,姜价始终处于不断调整的过程中。

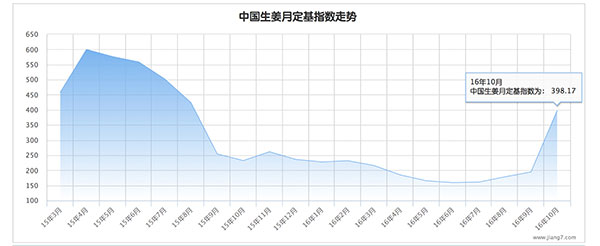

中国生姜指数在2015年4月达到最高,2016年10月开始进入上涨通道

山东安丘在全国属于规模化种植大姜最为集中的区域,不少国外进口商贩慕名而来。然而,想从安丘买进大姜,价格和供货,全都由当地的姜贩子们决定。

在安丘县郊的农产品交易中心,记者见到了姜奉玉。这位市场办公室主任笑称,自己姓姜,做的就是生姜的生意。

在交易市场,每一个加工车间都开足马力

姜奉玉告诉记者,这个交易中心每天的成交量可以达到1500吨之多,其中有三分之一大姜通过海运出口到欧洲多国。对于囤积和炒作行为,他坦言确实影响了市场价格。而谈及应对之策,姜奉玉告诉记者,他们正在建造两个十万吨级的超大型冷库。

“与其让别人来炒作价格,不如自己把存货囤起来,这样价格至少可以掌握在自己手里。”

如今,这个冷库还处于初步施工阶段,可以预期的是至少在完工投产之前,安丘大姜依然还会以蚂蚁搬家的方式,分散驻留在姜农、收购商等各个流通环节的手里。再加上气候、收成等客观原因,姜价的上涨和下跌,在囤积中完成了价格放大。

(编辑:姚乐)

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧