我和上海|我与海联的40年

浦江同舟

四秩春秋砥砺行,浦江潮涌见初心。上海海外联谊会成立四十周年之际,以“我和上海的故事”为主题,向海内外海联会成员发出诚挚邀约,共同书写一部属于奋斗者、建设者与追梦人的集体记忆。这些故事里,有服务上海改革发展时挥洒的汗水,有中外文化交流中架起的桥梁,更有海内外同胞携手同心、共绘发展蓝图的赤诚。它们不仅是个人与城市交织的成长轨迹,更是海联会职责使命的生动注脚。

今天,让我们一同聆听上海海外联谊会副会长胡晓明的讲述——我与海联的40年。

我与上海早在1956年冬天结缘,当年只有2岁的我跟随父母回到上海老家看望祖父母,记忆最深刻的是上海天气非常阴冷,要在火炉边取暖。

先父胡法光先生在香港创业,在机电行业发展越来越好,虽然生活在香港,心中记挂着祖国,尤其对故乡上海怀有浓厚的感情。

在1979年国家改革开放的初期,他带同我和弟弟到上海考察,率先回到祖国,热心支持国家建设和投资,全面拓展内地业务,包括机电工程、酒店、房地产、国际贸易等多个领域,积极为祖国建设贡献力量。菱电设立了上海办事处专责发展内地业务。在上海投资的首个项目是上海新锦江大酒店,其后有坐落虹桥开发区的锦明大厦、位于淮海中路的上海广场,以及在上海虹桥新区、卢湾区、徐汇区、虹口区等地投资房地产建设,例如徐汇区嘉汇大厦、虹口区宝山安置房项目等。我们每个项目都会带不同的海外朋友共同投资,例如香港希慎、瑞安、信兴等知名企业。我们也说服了日本三菱共同在上海投资上海三菱电梯有限公司,为上海引进先进电梯产品及制造技术,同时也引进香港现代物业管理和工程管理公司到上海发展,帮助上海现代化发展。

为推动香港与上海之间的交流合作,1985年初,先父与一众与上海渊源甚深的香港企业家,包括唐翔千、刘浩清、周亦卿等发起成立了沪港经济发展协会,引进港商投资上海,并帮助他们解决遇到的各类问题。1999年12月,先父担任沪港经济发展协会第二任会长,考虑到香港回归祖国,国家加入世贸,国家与国际市场将接轨,必须进一步加强两地合作,因此沪港经济发展协会于2000年与上海海外联谊会共同合作举办第一届“沪港大都市发展研讨会”,此后,研讨会成为制度化的活动,每两年举办一次,为两地发展提出具有远见卓识的建议。此外,先父也与上海社会科学院组织多次干部培训班,先后安排300多名上海政府干部和国企管理人员到香港接受培训,并委派我于1998年至2003年担任总编辑主编《沪港经济年报》,展示经济发展状况,以促进发展及吸引投资。

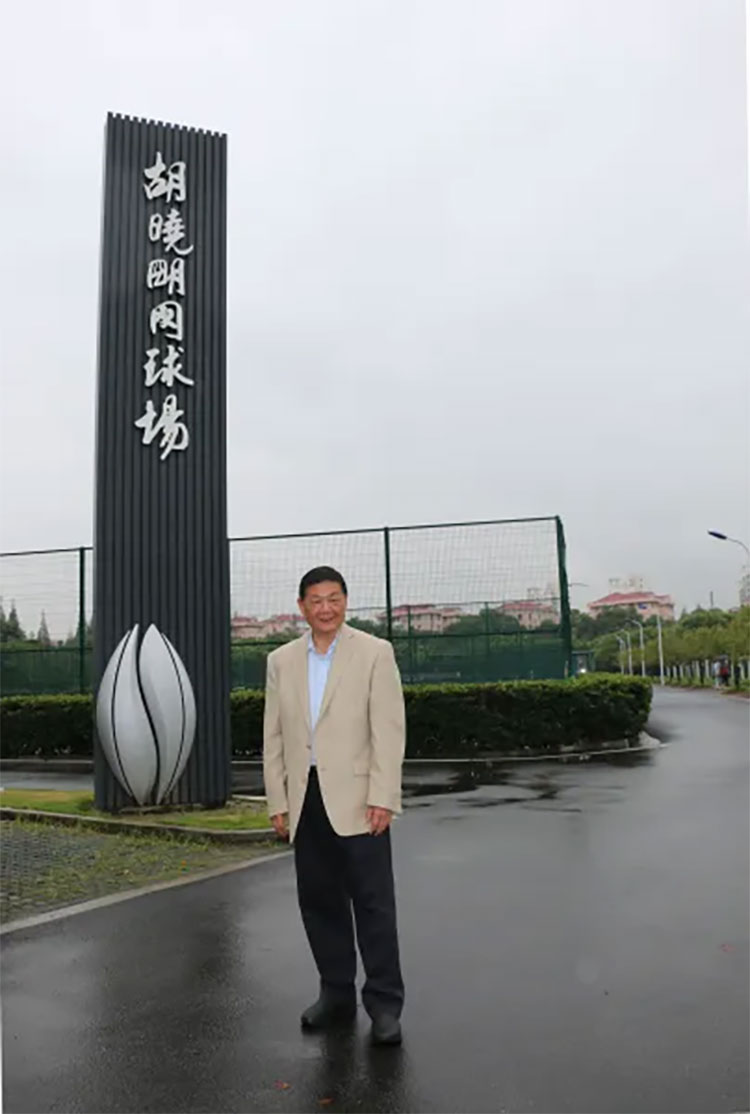

先父是上海交通大学的毕业生,对交大念念不忘。自上世纪70年代以来不少新移民、归侨、侨眷都是高学历人才,但对香港不熟悉,也不谙粤语,那时候先父对母校和校友会承诺所有上海交通大学到香港的校友若找不到工作,欢迎到菱电工作,若在菱电工作期间找到更好的工作,可随时离开。先父曾出资在交大闵行校区捐建了一个拥有5000个座位的胡法光体育场,是当时少有的真草球场,非常珍贵。后来我们再出资兴建胡晓明网球中心。

先父与我都是网球爱好者,在上海经常相约友好打网球,当时的上海主要领导曾邀请我将具有代表性的国际网球赛事引入上海,我积极响应,先后成功引入了ATP250赛事和ATP大师杯赛。为了吸引网球大师杯赛到上海,上海初期在上海展览中心搭建室内场,后来建设了亚洲最大的网球场—上海旗忠森林体育城网球中心,配备了25个国际标准网球场,并设有可开合花瓣屋顶设计的中央球场,承办ATP大师杯以及现在的ATP1000大师赛等国际顶级网球赛事。

我于2002年起担任上海海外联谊会理事会成员,见证香港不少企业及人才支持上海的现代化发展,例如全国政协副主席梁振英先生早年助力上海建立土地制度、香港企业积极在上海投资,令上海经济高速发展,在多个领域突飞猛进,甚至超越香港。期望上海的未来发展在与香港同行之下继续经济腾飞,建设更美好繁荣的上海。

| 编辑: | 蔡凌 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧