82岁“老黄牛”即将跑完彭浦旧改“马拉松”

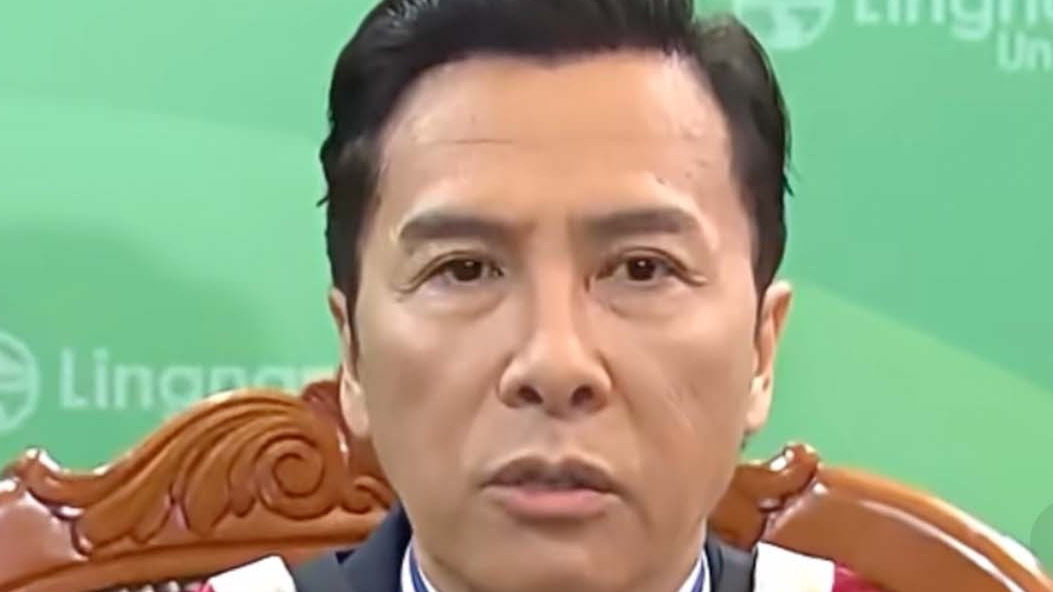

7月,上海市中心城区最大规模的“原拆原建”小区,静安区的彭一小区启动了居民回搬工作,不仅标志着2100多户居民即将开启崭新生活,也意味着整个彭浦新村跨度近20年的旧改工作进入尾声。其中,82岁的彭浦新村旧改办公室主任 须炳荣,经历了彭浦旧改的整个过程,彭一小区居民回搬后,他也将再次光荣退休。一起跟着记者去看看这位老人退休前还在忙些什么。

“什么时候办产证?要一年?我(出钱)买呀,这个要讲规则的呀!”

“马桶间漏水?我给你报修。”

“我的脸就是保证!我们相信须老师!”

“几十年了,彭浦新村都认识他!”

7月8日,是彭一小区重建后,集中发放入户钥匙、办理入户手续的最后一天。8点半不到,老法师须炳荣就忙开了,小到马桶报修,大到产证咨询,居民们都认82岁的老须。

面对七嘴八舌的询问,须炳荣的声音沉稳有力:“我的作用就是居民有什么矛盾、有什么意见都集中到我这里,我来协调。从签约、搬家到选楼,居民都认识我,他们说不找你找谁?”

2004年,61岁的须炳荣从原闸北区绿容局基建科的岗位上退了休,2005年起,彭浦新村启动旧住房成套改造,热心肠的他,响应号召,来到了彭浦新村街道旧改办,开始了人生的第二次事业。

须炳荣干脆利落道:剩下168户(没预约办理)人家,我们下午空了,开始打电话,争取一个礼拜里处理掉。

“须老师他不光懂法律,更懂实际问题的处理,”彭浦新村旧改办公室工作人员罗曼说,“只要他在,我们就不怕。”

20年来,须炳荣和几千户居民进行过面对面的沟通,他说,居民的诉求说复杂也复杂,因为家家有本难念的经;说简单也简单,大家无非是想为自己多争取一些。像彭一小区,是上海最大规模拆除重建项目。拆除重建主要是解决居民们的厨卫合用问题,同时改善居住环境,但不少居民难免还是希望,最好房屋面积也能多点增量,这就需要老须,一遍遍的解释。

须炳荣回顾:方案怎么做?每家每户的(面积)增量是多少?建好后居民选楼怎么解决?都是我们面临要解决的问题。

彭一小区的房型多达281种,不同的房型要如何对应成新房户型,须炳荣每天在一幢幢楼里上下反复跑,这样的工作强度,对年轻人来说都很难承受。“设计好了以后,再把方案推给我,我再来一户一户的比对;发现问题我再反馈上去;这样子上上下下(确定设计)过程要20多次,真正(确定)房型要搞一年多。”

7月以来,上海持续高温,老须和物业、居委、水电等14个部门,每天守在大棚内,帮居民们一站式处理新房入住的各种相关手续。他一天要喝掉四五瓶水:“讲太多话了,嗓子干,一定要喝水。”

彭一小区居民感谢道:“我们须老师把我们家(矛盾)摆平了,真的很好的,一路都是须老师弄的!”

滕根庆一家,在彭浦新村居住了50年,此前因为家里的矛盾,迟迟无法签约,是须炳荣一次次的耐心调解,让一家人终于放下了心中芥蒂,这次才能住进了新居。彭一小区居民王阿姨看着新房子,满脸喜悦:“这房子挺好!外面绿化空气多好!住新房了,我们开心点,以前的事就放下吧。”

如今当须炳荣走在彭浦新村的小区里,总会有居民热情的来打招呼,亲切地叫他一声“老须”,关心地问:“你怎么现在瘦了这么多?”他笑着回答:“忙呀!”看着曾经破旧危险的“小梁薄板”房变成了眼前的新家园,须炳荣感慨:“我感觉我的工作没白费。”

受到台风影响,办手续的临时大棚将在最后一天下午提前拆除,须炳荣指挥着:“同志们注意了,下午开始撤棚!”在这里,近2000户彭一小区的居民拿到了新房的钥匙,而伴随着这里的关闭,须炳荣离自己第二次退休的日子也越来越近了。

回望二十年旧改路,这位老人说:“尽管辛酸苦辣,但我不后悔。居民感到幸福了、安逸了,我就满足了。”他心底藏着一份对家人的歉疚:“最对不起的是我爱人。如果健康允许,我想带她出去旅游旅游,这是我最大的心愿。”

老法师的20年,也是彭浦旧改的20年。须炳荣用自己的20年时光,靠着一点点磨嘴皮子,想居民所想,啃下了旧改这块最难啃的骨头,让居民们过上了亮堂堂的新生活。在此也让我们祝福须老师,这一回终于能带着老伴看看山海,享受快乐的退休时光。

| 编辑: | 陶余鑫 张予洋 |

| 责编: | 李吟涛 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧