视频|读屏时代 城市里的书香是否依旧?

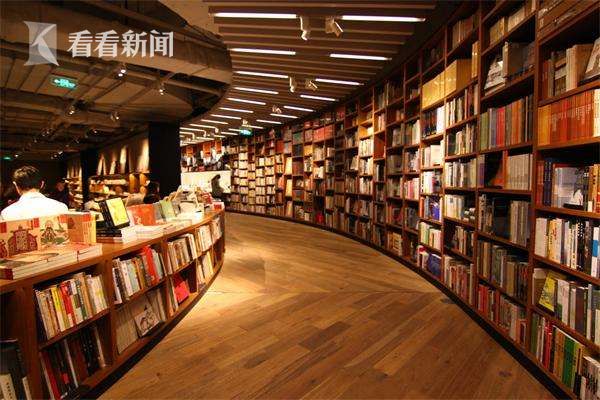

4月24日是新华书店成立80周年的日子,人们祝福的同时还在细数自己曾在新华书店留下的记忆。而在这前一天,423·世界读书日,上海的文艺爱好者们也普遍遭遇了一场“选择障碍”。人们突然发现, 除了类似新华书店这样的传统“老字号”,淮海路的无印良品、大悦城的西西弗,钟书阁、申活馆、实体书店一家接着一家开张,似乎还有蔓延之势。

这种种迹象,都与此前人们印象中的“书店寒冬”之景不大一致。难道实体书店真的回暖了吗?

“生活就像钟摆,偏到某一边,又会偏回来。”

何婕认为这还得从人们的阅读习惯说起。“二三十年前,那个时候的年轻人还是以读书为荣。后来随着时代的变化,大家逐渐开始忙碌奔波,随着时间推移,人们又开始“寻找时间”,所谓的“物极必反”。当全社会都觉得我们看书太少的时候,大家又会慢慢回到阅读的路上来。”

人们的阅读需求正在回归,而不同的人有不同的阅读需求。即使是同一个人,也会既在网上买书,又去实体店慢慢挖掘“冷门”的好书。因此,互联网购书和实体店购书并不是此消彼长的“竞争对手”,而是同行的伙伴。

“书店并不是文化高地,它只是文化入口,你通过书店这个入口,得到了一个时尚风向标。”

不可否认,随着时代变迁,实体书店承担的社会功能也早已悄然变化,“靠书业树立品牌,然后靠副业赚钱”,这似乎已经成为了如今公认较好的盈利模式。

或许我们对实体书店需要重新界定。沈彬认为,哪怕是愿意作秀,那些看书拍照刷朋友圈的人至少认同“读书是一件高尚的事”。换句话说,除了公园、展览馆、电影院等,书店如今也被看成休闲文化的活动空间。似乎所有人忽然都达成了一种共识:实体书店不再是简单的“卖书”,更是一个“文化交流的场所”。

从这个意义上来说,也不难理解如今“实体书店”的重回了。因为它们成为了商业地产“新宠”。沈彬一语道破商业地产的动机:“受网络购物影响,许多商业中心经济不景气。而书店本身其实有资本非常希望看到的东西,比如说人流,比如说文化品位的提升,对品牌的营造很重要。另一方面是对风雅的致敬,因为整个社会对于文化的认同提高了,它也需要整个消费提升。

这些抛出橄榄枝的商业地产,大半已经自成业态,而在这个业态里,缺少的恰恰是文化。开实体书店无疑是提升文化、凝聚人气的一条捷径。但尽管如此,商圈里的实体书店,是否会扮演“为别人做嫁衣”的角色,如何靠正常的高租金让自己活得好,能够像耄耋之年的新华书店那样带给几代人生不可灭的记忆,也是风光背后不能忽视的隐忧。

一座现代化的城市,不仅要有宽阔的马路、鳞次栉比的高楼,也要有大学、剧院和书店温暖的灯火。

书店,或许就像这繁华的大都市中,一股能够修炼地沉下心的力量。不论它以怎样的形式存在,都期待实体书店在这样一个似乎已被定论为“夕阳”产业的今天逆势而上。

期待,书香氤氲。

(看看新闻Knews记者:董亚欢 编辑:周杰)

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧