每个年级都成“逆袭”关键?教培机构贩卖焦虑谁来管?

“一年级暑假打基础,二年级暑假弯道超车,六年级暑假用来逆袭”。今年暑假,火热的不只有天气,还有社交媒体上各种贩卖学习焦虑的视频。不少自媒体博主或商家,打着“暑假逆袭”的幌子,制造“不学就要落后”的紧迫感,吸引家长购买课程和教辅书籍。

一些机构制作的视频宣传语上,还用大字写着“某一年级是最可怕的”“暑假别再玩了,几年级就是分水岭”“不利用好这个暑假基本就和高中无缘”等。夸张的语气,配上令人紧张的音乐,让一些看了视频的家长直呼:倍感焦虑。

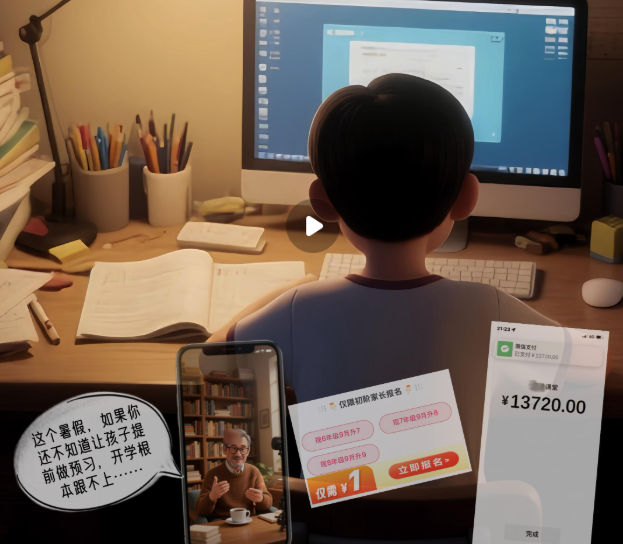

在短视频、教培机构的一点点煽动下,原本就焦虑家长很快就蔓延成了燎原之势。甚至有业内人士直言:“制造焦虑感,是成交的前提条件。”当家长瞄准着考试成绩排名,殊不知别人也瞄准了他们的钱袋子。

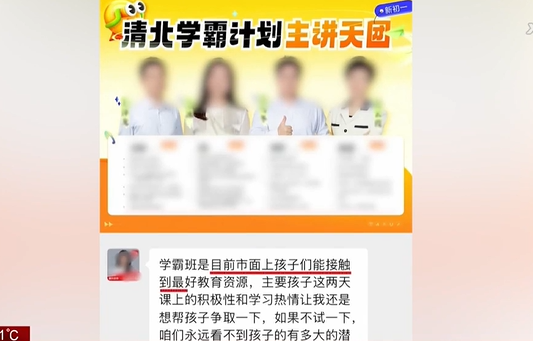

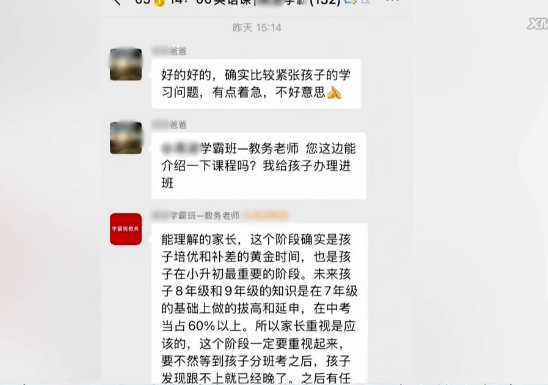

不仅如此,一些机构还直接把学生划分为三六九等,开出了“学霸班”这种限时报名的课程,声称能接触到最好的教育资源,并持续通过语音、电话、留言等方式劝说入群的家长报名。家长的焦虑层层转嫁,最终压在了孩子身上。不少中小学生吐槽他们的假期现状:“两套教材是常态,一套暑假提前自学,一套开学后用”、“一对一、晚自习,假期几乎不存在”……

机构销售课程时贩卖焦虑已成常态,这种宣传活动是否合法?贩卖焦虑的教培机构,链接中的课程、教材效果究竟如何呢?二十一世纪教育研究院院长熊丙奇今天在接受看看新闻Knews采访时表示,培训机构用话术来制造焦虑是一直以来的套路,培训机构的话术涉及到两个方面。其一,通过虚假宣传夸大培训效果,该行为已涉嫌违反《广告法》,需依据《广告法》严格治理。根据上级规定,所有学科类培训机构不得在节假日、双休日及寒暑假期间,开展面向义务教育阶段学生的学科类培训(含线上、线下两种形式),假期违规开展此类培训属于违规经营,监管部门应依法查处。其次,无论培训机构话术如何包装,家长在选择时都需保持理性:一是要核查培训机构是否具备合法资质;二是必须结合孩子自身的兴趣与能力选择,避免盲目跟风。需要注意的是,违规培训不仅会侵犯消费者合法权益,家长投入经费后,孩子也往往难以获得理想的培训效果,最终得不偿失。

教培机构采用贩卖焦虑的营销方式或涉嫌违规。但部分教培机构为了规避监管,不仅升级了宣传话术,还给自己穿上了合规马甲。首先在宣传上,机构隐去了“学完立即涨分”等保证性承诺,转而用一些模糊化的表述,比如,“班里超过一半的孩子都在学了,选择权在你”,将焦虑转嫁给家长。还有平台上各种经验分享帖也成为了传播焦虑的新渠道,不少账号打着“学霸家长”的旗号吐槽,引发关注,实则在评论区植入培训机构的推荐广告。

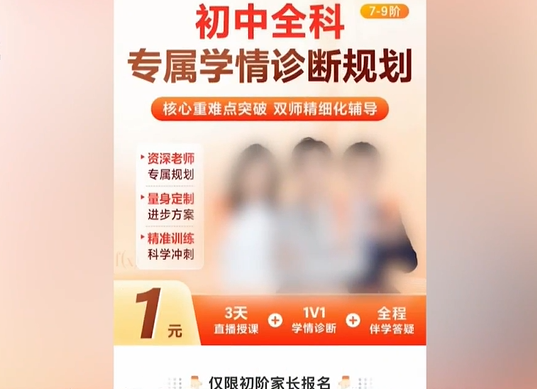

还有不少视频用低价引流,打着“1元诊断学习”的幌子,让家长看到孩子的“薄弱环节分析”,随后制造焦虑,开始推销上万元的学科教程。但这些课程、授课老师,是否货真价实都无从考证。贩卖焦虑不仅在线上,线下同样普遍存在。学科类培训受限后,机构转向售卖阅读赏析、思维训练等非学科类项目,但实际上,依旧是换汤不换药,教授奥数、超前学习高年级课程。针对教培机构贩卖焦虑乱象,此前,抖音 处理了一批违规视频和账号,并禁止其发稿、带货。今年7月,教育部印发中小学暑期安全工作相关通知,其中明确提出,要坚决遏制节假日上课补课。相关部门三令五申,背后用意也是想将暑假还给孩子。

暑期真的是成绩分水岭吗?到底该如何利用好这段时间,对于贩卖焦虑的教培机构,又该如何治理?对此,二十一世纪教育研究院院长熊丙奇表示,“双减”政策明确节假日、寒暑假、双休日不得开展学科类培训,核心目的是将更多时间交还学生,助力其实现自主发展。对此,家长应充分利用假期,重点对孩子开展生活教育、生命教育与生存教育,可通过组织户外体育运动,或让孩子参与社会实践、社会公益、职业体验、研学旅行等活动,丰富孩子的假期内容,促进全面成长。

在熊丙奇看来,部分家长存在一些不当做法:自身沉迷刷视频,却将孩子送往校外机构学习,误以为这样既能解决假期安排问题,又能让孩子学到知识,实则是在推卸监护职责与陪伴责任。针对这一现象,熊丙奇表示,相关部门需加强对贩卖焦虑账号、虚假宣传平台的审查力度,同时严格清理违规开展的学科类培训。此外,还应通过建设教研体,激活学校教育、家庭教育、社会教育的协同活力。唯有如此,家长才能摆脱教育焦虑,在学校与社区的共同支持下,为孩子规划出更适合其成长的假期生活。

| 编辑: | 阮丽 |

| 责编: | 彭晓燕 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧