个人信息成赚钱工具 兼职馅饼背后是陷阱

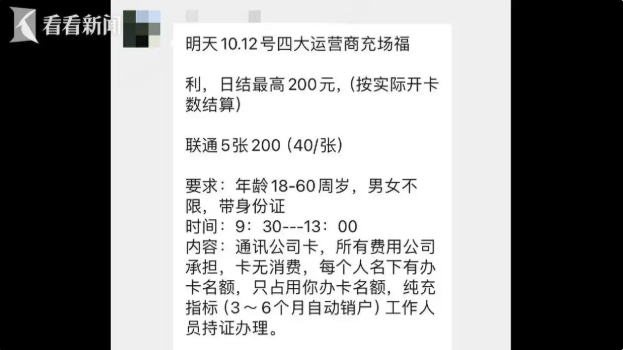

最近,记者在网上刷到了一些运营商充场的兼职招聘信息,以四五十一张的价格雇人兼职去办理电话卡,卡办得越多钱就拿得越多。为何办理电话卡还能拿钱,这些卡又拿去干什么了?记者潜入一个兼职群进行了一番调查。

在这个兼职群中,群主称办卡即可领钱,联通卡40一张,电信卡50一张。根据群主提供的地址,记者来到了线下办卡的地点,一位自称联通工作人员的男子,拿着一个类似pos机的机器,让办卡者一一刷身份证,核验名下已有的办卡信息。一名自称是联通工作人员的男子表示,只要手机号码没有欠费,就可以跟着一起去营业厅办卡,但卡不能带走。

和记者一同办卡的有十几人,他们中间有些人已经不是第一次来办了,并表示办了以后也没有发生什么纠纷,所以认为并没有风险。当记者问及,知道办好的卡去哪了吗?有办卡的人告诉记者,一般是一些公司要冲业绩,需要多个不同电话卡打电话给消费者推销。随后记者致电联通客服询问相关情况,对方表示,这些所谓的工作人员并不可靠,建议记者及时注销自己名下并非自己使用的卡。

记者梳理发现,市场上的“充场”兼职主要分为两种,一种是为各类活动凑人数,制造热闹假象;另一种就是各种App注册充场,利用新人福利和推荐奖励牟利。在各大社交平台上,“简单充个人数,日结300元,全程无风险”的广告语吸引了不少学生、上班族等群体参与。

法律人士介绍,目前,“雇人办卡、再卖卡换钱、最后用电话卡从事其他活动牟利”的操作已经形成了灰色产业链。通常办卡团伙,用兼职的套路去招募不特定人群,或者去社区,用办卡送礼的套路忽悠老年人。今年5月,上海奉贤警方就发现辖区内6317名农村老人的实名信息,被犯罪团伙盗取贩卖。奉贤区人民检察院以侵犯公民个人信息罪对江某等5人提起公诉。

事实上,无论是充场办理电话卡,还是充场认证App,本质就都是对个人信息的批量买卖。法律人士指出,这些新办的电话卡极大概率是被卖给第三方团伙,用来给“猫池”养卡,从而进行二次售卖,成为电信诈骗、洗钱、网络水军等黑灰产业的工具。原持卡人也可能面临不必要的法律风险。

信息专家解释,所谓的“猫池”,并非新事物,一个“猫”就是一个调制解调器。猫池就是很多的调制解调器放到一起,插入电话卡,它就可以进行上网、通话及发送消息等。在互联网时代,充场工作室也变得越发庞大和复杂。以记者调查来看,仅一个电话卡的充场,中间就至少流转了3个中介,如果求职者发现号码被用于非法活动,追责和维权也平添了不小的难度。

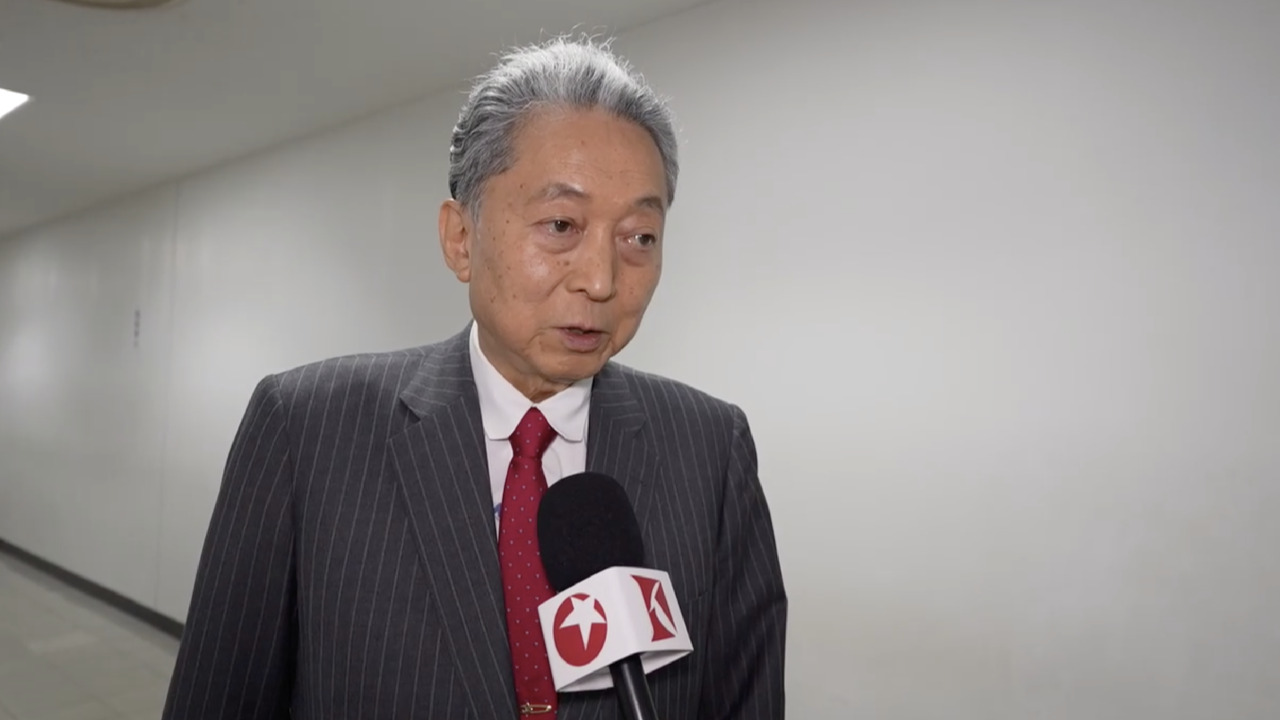

为了几十或几百元的报酬,泄露了自己最核心的个人信息,实在是得不偿失。在这条黑色产业链中充场,“充场”信息的发起方,以及被动卷入其中的市民,要承担哪些法律责任?监管部门又该如何斩断买卖个人信息灰色产业链?律师游云庭今天在接受看看新闻Knews采访时表示,如果这些运营商本身确实就是诈骗集团的一环,那么就应当以诈骗罪的共犯来追究其刑事责任。我国《刑法》以及《反电信网络诈骗法》对此类提供账号支持的“充场”行为,都规定了严格的处罚措施。例如,《刑法》中明确设有帮助信息网络犯罪活动罪,其入罪门槛较低只要提供5张以上银行卡,或20张以上手机SIM卡,即可构成该罪。此外,如果行为涉及非法提供公民个人信息,达到10条敏感信息或500条一般信息的标准,也可能触犯侵犯公民个人信息罪,相关责任人员同样需要承担刑事责任。

游云庭表示,对于那些不明真相的老人或求职者,如果受诱导办理电话卡、银行卡并出借或出售,一旦这些实名账户被用于犯罪,行为人同样可能构成帮信罪;如果个人身份被冒用,则不仅可能面临信用惩戒,还可能需要承担相应的行政责任乃至刑事责任。

游云庭表示,从防范角度来看,相关网络平台在敏感账号的注册环节,应建立“实名审核 + 风险提示”的双重机制,例如通过触发人脸识别来阻断批量、虚假注册行为。当然,随着平台审核机制的升级,境外的灰色产业团伙也在不断调整手段。因此,最根本的防范之策,仍是提升公众的防范意识,不因一时小利而随意注册、出售自己的实名信息,从源头上切断犯罪链条。

| 编辑: | 翟静 杨沁雨 |

| 责编: | 彭晓燕 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧