“炒菜多放辣椒”引热议 我们如何定义“好人”?

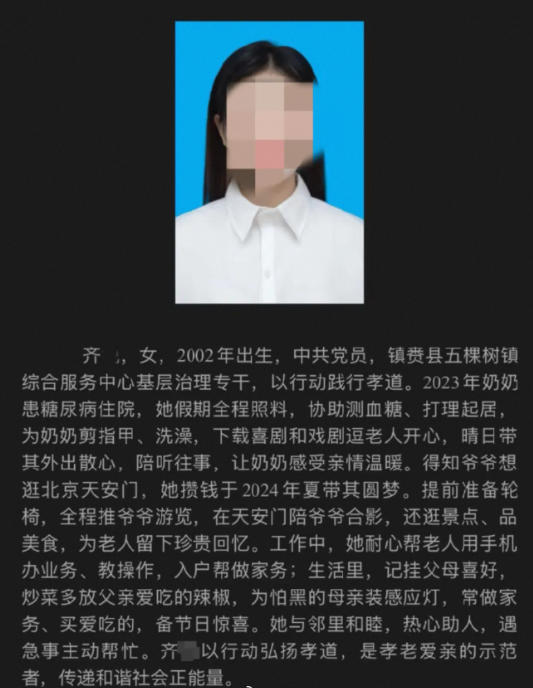

近日,吉林白城市“吉林好人”候选人齐某的入选事迹,引发了网络热议。在公示材料中,“照料住院奶奶”“陪爷爷游北京”“炒菜多放父亲爱吃的辣椒”等被列为孝老爱亲的事迹。部分网友认为,这些内容平平无奇,不足以支撑省级道德模范资格,甚至有人调侃“炒个辣椒就能评模范”。网络舆论一度传出其候选资格被取消的消息,白城文明办承认事迹“较弱”的说法也被传播开来。8月13日,中国吉林网发文辟谣,称齐某材料符合“身边好人”宣传精神,资格未被取消。

评选“好人”,本意是弘扬向善力量,鼓励在平凡岗位上行善积德的普通人被看见。但在实际操作中,评选标准如何设定、事迹如何呈现,直接影响社会的认可度与公信力。

首先,舆论的质疑并非全然苛刻,而是出于一种“匹配感”的判断。公众眼中,省级道德模范的事迹应当具备一定的“标杆意义”,无论是面对困境依旧坚持善举,还是在关键时刻作出牺牲,事迹往往具备稀缺性与感染力。而像“多放父亲爱吃的辣椒”这样日常化的细节,虽然温暖,但若单独拎出作为主要事迹,难免显得分量不足,容易被误读为评选标准“过于宽松”。

其次,这一事件也暴露出评选过程中的“叙事短板”。从报道来看,齐某的孝行可能不止于几条简略的生活细节,但在公示材料中,呈现出的故事缺乏深度与情境感,未能体现事迹背后的长期坚持与情感厚度。这种“轻描淡写”不仅影响了公众的第一印象,也削弱了事迹的感召力。评选单位在撰写与发布材料时,应考虑到传播语境,既要真实,也要有足够的细节支撑,让公众理解其“可学可敬”之处。

与此同时,舆论在表达质疑时,也需避免对平凡善意的否定。社会向善的土壤,既需要危急时刻的舍己为人,也离不开日常生活中的体贴关怀。如果仅以“轰轰烈烈”作为评选的唯一尺度,许多默默付出的普通人将失去被鼓励和表彰的机会,这显然与“身边好人”的初衷背道而驰。

面对这类争议,最好的改进方向是“双向提升”:一方面,评选机构需要细化不同层级、不同类型荣誉的标准与定位,把“身边好人”“省级模范”“全国道德模范”等层次的意义区分清楚,并在公示材料中充分呈现事迹的完整性和长期性;另一方面,公众在评价时,也应看到荣誉体系内部的多样化与梯度性,理解“身边好人”不必都是“英雄壮举”。

“炒菜多放辣椒”之所以引发如此热议,不仅因为事迹本身的轻与重,更因为它触碰了社会对“好人”标准的集体心理预期。评选过程如果能借此契机,既提升事迹表达的说服力,又明确不同称号的价值定位,或许才能真正让荣誉既温暖人心,也服众于理。

| 编辑: | 王成 詹宇婧 |

| 责编: | 谢春 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧