东方时评:弘扬伟大抗战精神 为国担当 勇为尖兵

88年前的8月13日,一场悲壮而辉煌的战役——淞沪抗战在上海打响,中国军队以血肉之躯筑起抵御外侮的长城。

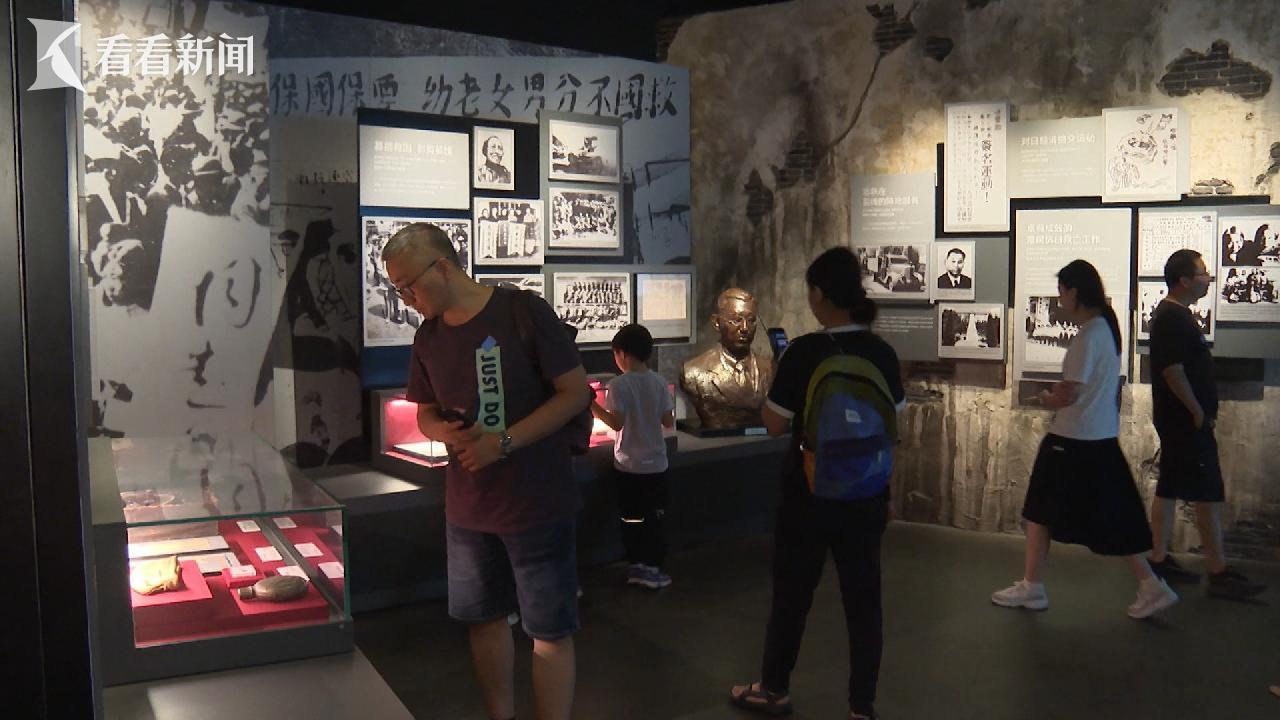

88年后的今天,在完成部分区域的功能提升和展陈调整后,上海淞沪抗战纪念馆恢复开放,众多观众前来缅怀先烈,铭记历史。

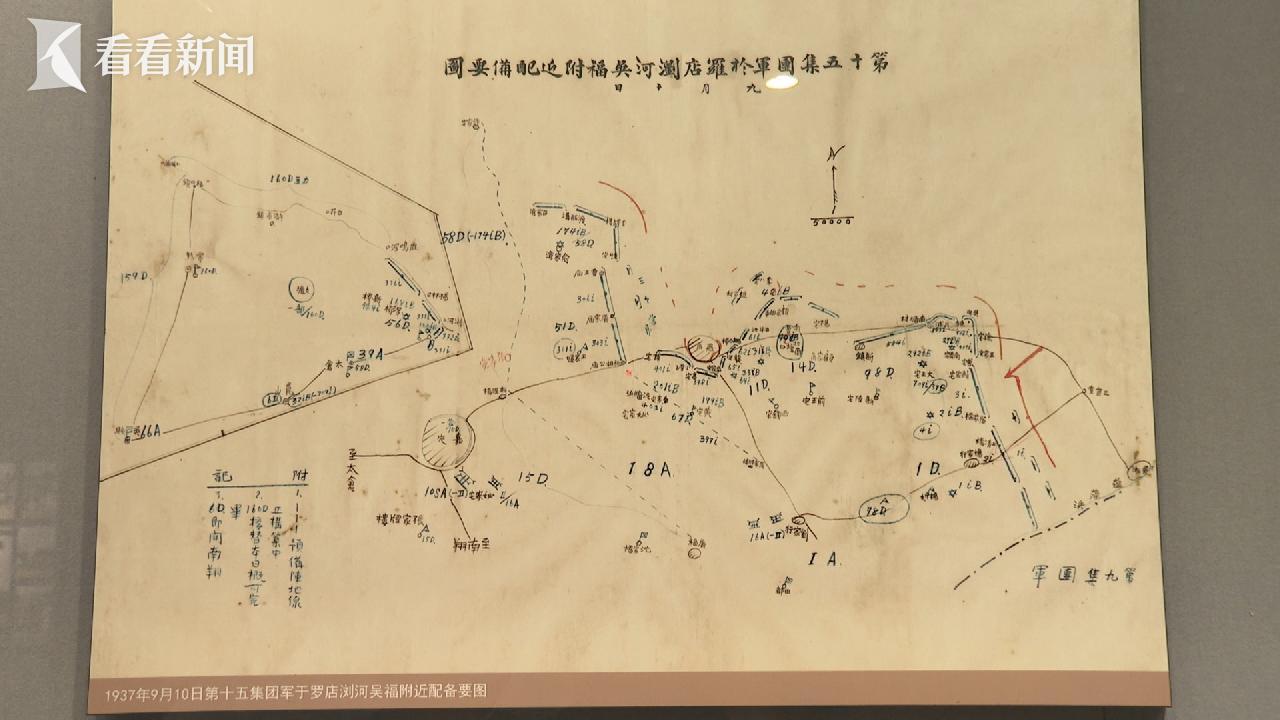

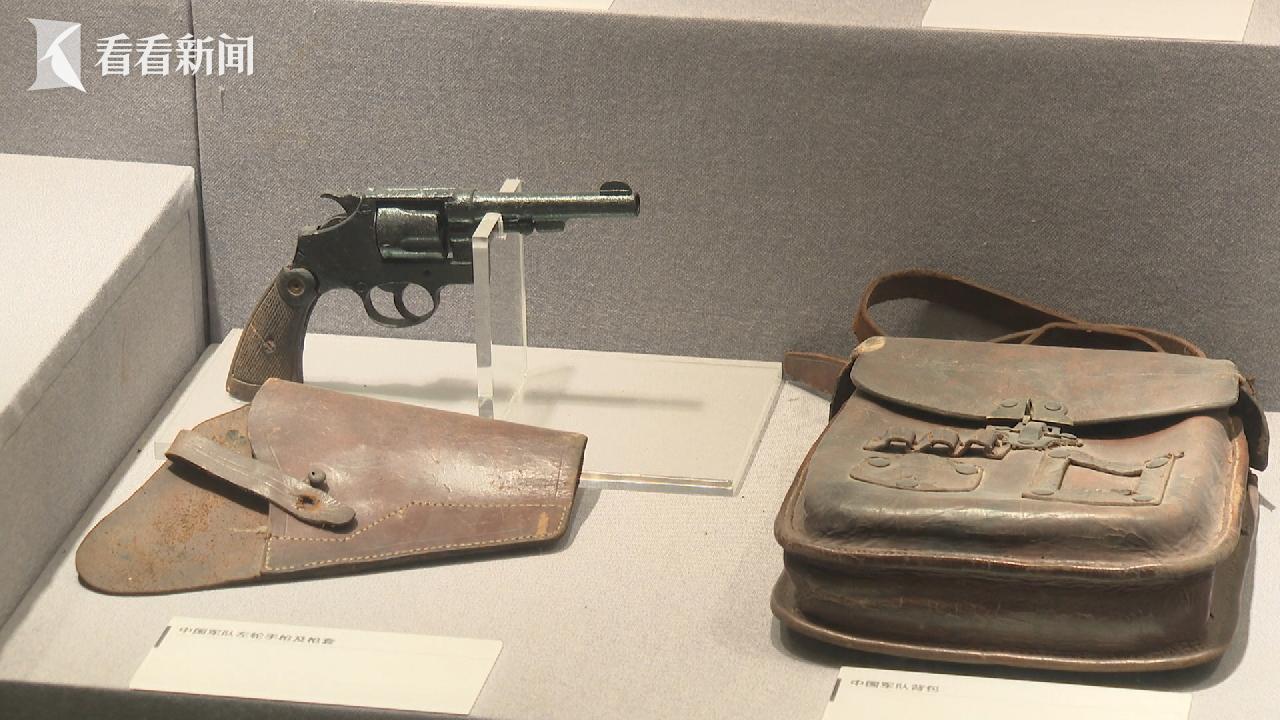

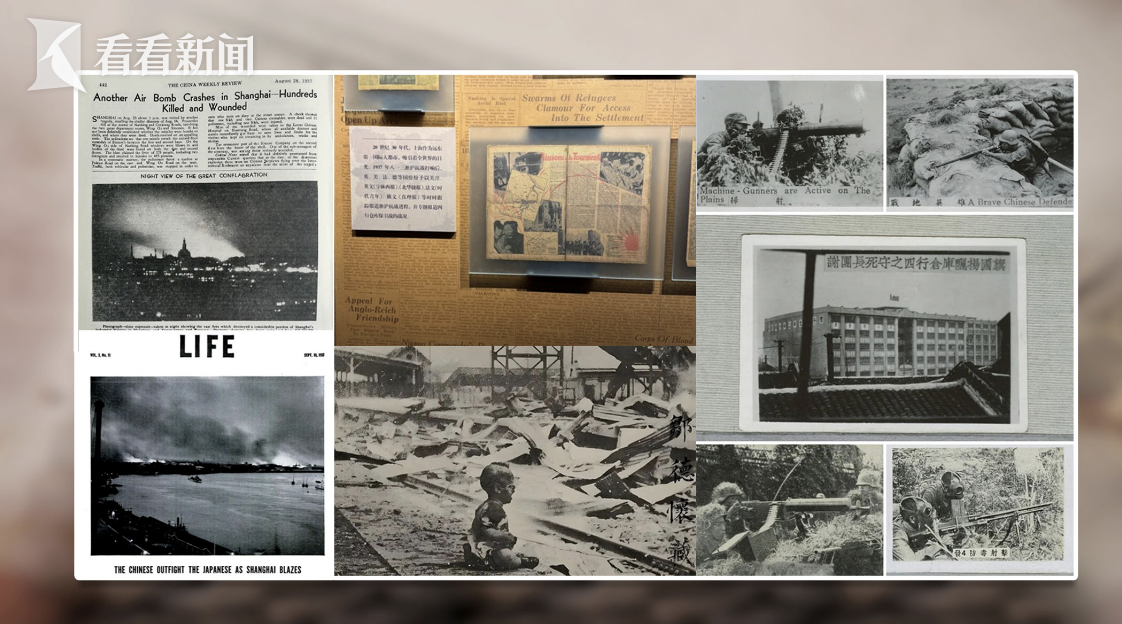

馆内陈列以文物、史料、图片为主,有抗战时期往来的电文、手令、官兵家书、军事地图等,同时,新增抗战题材艺术作品,以声、光、电互动手段,真实呈现八一三淞沪抗战的历史原貌。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,揭开了中国全民族抗战的序幕。日军侵占北京、天津后,又将战火燃向了上海。8月13日,日本军队在八字桥地区向中国军队开枪挑衅,并发起全线进攻。中国军队第88师当即予以猛烈还击,震惊中外的“八一三事变”由此爆发,淞沪会战就此打响。

“罗店争夺战”是淞沪会战最为惨烈的战役之一,被称为“血肉磨坊”。1937年8月23日至9月底,日军大量增兵抵达上海,中国军队在宝山罗店与日军展开拉锯战。这次展览,也呈现了装备简陋的中国军队不怕牺牲、视死如归,以血肉之躯延缓日军前进脚步的壮举。

上海淞沪抗战纪念馆文史研究部研究人员李泽巍介绍,当时在罗店日军是有强大的炮火优势的,中国军队在这种极度惨烈的情况下仍然是死不旋踵,因为他们知道,丢了罗店阵地,中国军队后面就会相当困难。

淞沪会战是全国抗战开始后,规模空前的一次战役。中国军队调集70多万兵力,日军投入9个师团25万人。会战历时三个月,为大批厂矿机器及战略物资从上海等地迁出争取了时间,粉碎了日军“三个月灭亡中国”的战略企图,使日军被迫转移战略主攻方向。

上海抗战与世界反法西斯战争研究会副会长马军说,淞沪抗战开了先河,也为后面长时间的作战树立了信心。无论是共产党的敌后根据地、情报站、还有地下特工站,还是在上海广大郊县的游击战,都持续了有8年之久,对于日本帝国主义在沪军队起到了重大牵制作用。整个“八一三”期间,上海有100多个救亡团体支援军队,全民族通过抗日战争团结了起来。

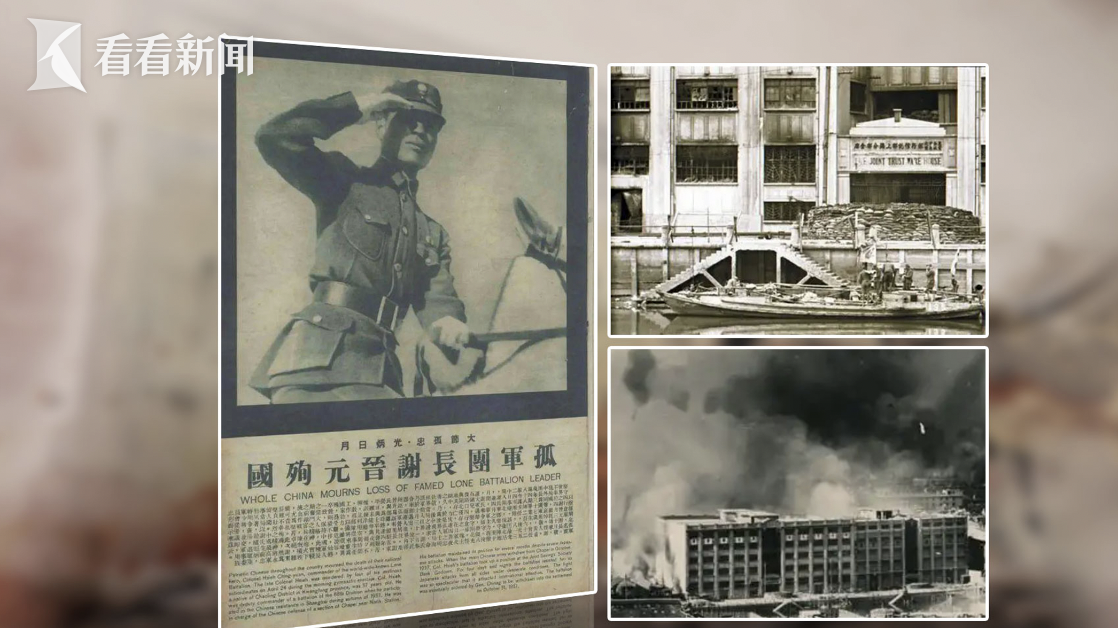

尤为值得一提的是,为在上海保留最后的抵抗阵地,10月27日至31日,88师第524团团附谢晋元带领一众部下,死守在苏州河北岸的四行仓库,与日军进行了长达四昼夜的激烈攻防战,留下了可歌可泣的“八百壮士”英雄事迹。

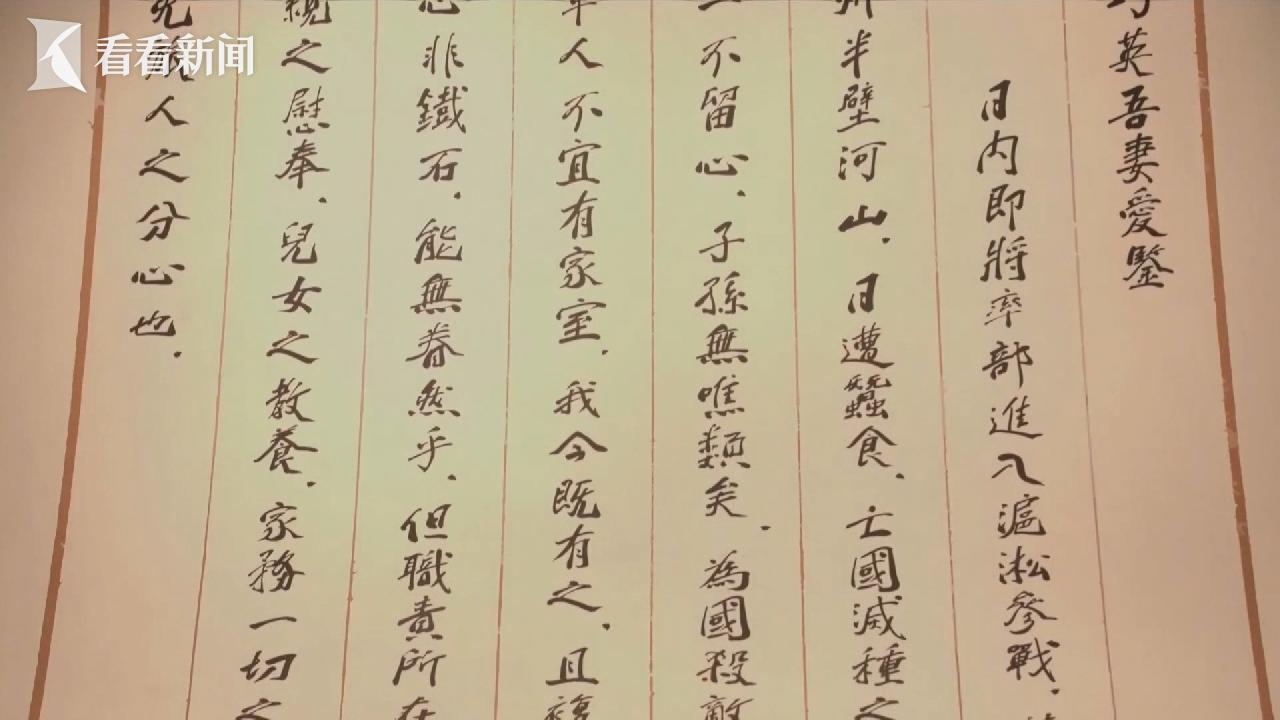

奔赴淞沪战场前,谢晋元给妻子留了家书,家书中写到:“我神州半壁河山,日遭蚕食,亡国灭种之祸,发之他人,操之在我。”字里行间,都是谢晋元对国家危亡的深切忧虑。

为掩护主力转移,10月26号深夜,谢晋元临危受命,率部进驻四行仓库。这支部队实际兵力仅有420多人,为壮声势对外宣称“八百”,“八百壮士”由此得名。27日凌晨,日军以十余倍兵力发起猛攻,谢晋元指挥守军奋勇抗击,一次次击退强敌。

“八百壮士”的悲壮坚守,深深震撼了苏州河南岸租界内的中外人士。上海商会组织力量,冒死输送食品、衣被,战斗进程通过媒体传向全世界。

在四行仓库抗战纪念馆的展厅一隅,镌刻着300多名壮士的姓名、番号与军衔,对英烈身份的考证与追寻,至今仍在延续。

1937年的上海,是远东第一大都市,也是中国的经济中心,淞沪会战也因此成为国际关注的焦点。

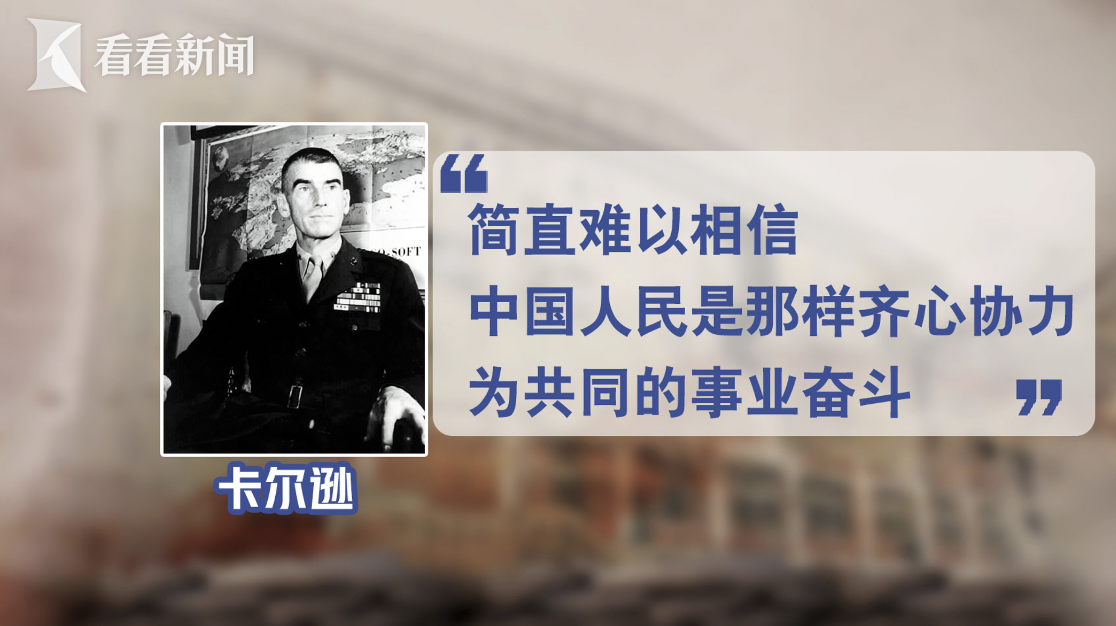

美国海军陆战队军官卡尔逊,当时作为总统特使来到上海。他在给罗斯福总统的信中说:“我简直难以相信,中国人民在这样危急的时刻是那样齐心协力,为共同的事业奋斗。”

《泰晤士报》、《时代周刊》、《密勒氏评论报》等外国媒体,也纷纷对淞沪会战进行报道,这些评论和报道,全面展现了中国军民的抗战精神,让西方国家认识到中国的抗战决心。

来华外籍人士,也用镜头记录下了中华民族的抗战过程以及侵华日军的罪行。法国青年马库斯·德雷特斯,今年2月将祖父当年拍摄的600多张记录日军暴行的照片,无偿捐赠给中国,引发了国际社会的关注。

历时三个月的淞沪会战,虽然中国军队损失惨重,但也打破了日军“速战速决”的狂妄计划。更为可贵的是,这场战役,凝聚起“纵使战到一兵一枪,亦绝不终止抗战”的民族共识,汇聚为伟大的抗战精神,成为中国最终取得胜利的信念与底气所在。

当前,中国正处于实现中华民族伟大复兴的关键阶段,面临错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展任务,既需要实力保障,也需要精神支撑。站在80周年的重要节点上,我们对这场胜利的最好纪念,就是要继承和弘扬伟大抗战精神,把抗战精神转化为战胜一切风险挑战的战略主动、非凡勇气和强大定力,为国担当、勇为尖兵,交出无愧于时代、无愧于人民、无愧于先辈的优异答卷。

| 编辑: | 张蕴昆 |

| 责编: | 周缇 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧