从塞火柴盒到育产业树 临港打造产城融合新范式

回溯上海五个新城的发展历史,最初普遍有明显的“潮汐现象”,也就是工作在新城,生活在市区,但这几年,新城的建设发展,正在推动传统工业园向新型都市园区转变。

“城”中有“园”,“园”里有“城”,现在的产业和生活,不再像传统认知的那样边界分明。

立在顶尖科学家社区的上街沿的这根杆子有点特别,轻点几下,就能预约公交车。

记者亲测体验了下,在屏幕上选择完,5分钟后,一辆小型公交如约而至。

在临港103国际创新协同区内,这样的智慧公交短驳线路有很多条,这些线路将小区、医院、地铁站,还有产业园区等串联起来。

临港新片区公交公司运控中心专员付伟涛向记者介绍,这种小型公交不仅可以满足企业员工在楼宇间穿梭,还能送乘客去医院、去地铁站,去商业区,实现智慧化接驳。

坐着智慧公交,没一会儿记者就从顶科社区,来到了科创总部湾。

103国际创新协同区包含科创总部湾、顶尖科学家社区、科技创新城三大核心区,规划面积6.95平方公里。这里企业、研究机构集聚,还拥有临港演艺中心、莫比乌斯公园等配套设施,无人巡检车、巡飞无人机常态化工作,“城”和“园”都被纳入“一张图”管理。

新片区数基建公司智能网联部负责人朱圣发介绍,他们将整个建设用地的开发进展,以及绿化用地的养护阶段等都接入系统,形成一套数据资产,可以为入驻的企业提供更好的服务。

不仅更交互、更智慧,这里的招商模式,也不同以往。科创总部湾内,楼宇林立:江波龙、中微、概伦、寒武纪等24家企业,自己拿地、建楼,一楼一风格。

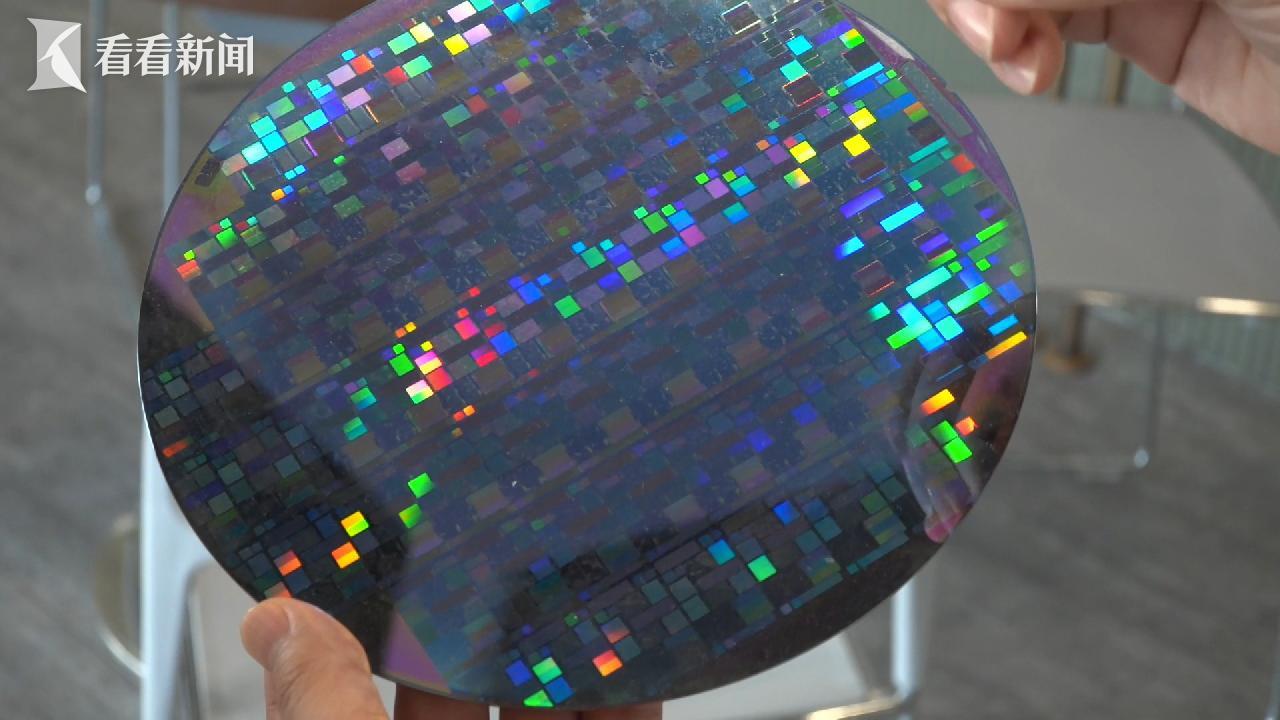

概伦电子,是国内第一家集成电路EDA,也就是电子设计自动化领域的上市企业,公司研发总部如同一个完形的晶圆立方,企业希望以这幢大楼为载体,垂向引入细分赛道的同行小伙伴,横向实现和芯片设计、制造等上下游的良好互动,共同打造一个晶圆般的产业生态。

概伦电子总裁杨廉峰认为,做一颗先进的芯片需要用到几十个甚至上百个软件工具,找全才几乎是不可能的,但不同的企业在同一个空间里,可以尝试比较密集的合作,最终还是希望产业链形成自己的生命力和竞争力。

在华东师范大学中国行政区划研究中心主任孙斌栋看来,如今的园区已经和以前不一样,不是建了很多楼,把企业像“火柴盒”一样塞进去当租户,而是以企业为主体,尊重企业的选择。就像“春江水暖鸭先知”,企业会知道什么样是适合自己发展。

新型园区的构建,在于引导链主企业发挥主体作用,来形成他自身的产业生态大树,政府则需要在产城融合统筹、企业精准服务上,发挥更大作用。

园区内的临客空间,就是一个完全从企业需求出发的定制化、点单式服务大厅。临港投控集团临客空间负责人李孟辰接好,从企业拿地服务,到中间的建设咨询再到后期上下游的入驻,都包含在他们的服务清单里,园区也会根据企业的需求,随时来动态调整这些清单。

7月底,上海刚刚明确五个新城的首批6条产业细分赛道,为了给专业化生产、集群化发展,提供必要的环境配套,产业园区生态正在不断进化。

| 编辑: | 周缇 |

| 责编: | 张蕴昆 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧