新国潮·守艺人④丨90后苗家姑娘把山歌酿出新韵

当古老韵律遇见年轻歌喉,当山野对歌邂逅数字浪潮,一场关于文化传承的“风味实验”,正悄然改变着非遗的传播轨迹。

在海南岛五指山麓的什拱村,青山云雾间,一曲悠扬的苗歌划破雨林的静谧。原来,这是一场日常的“斗歌”。

“红方”选手是国家级非遗传承人陈秀兴,“蓝方”是他的外甥女、省级传承人曾若馨。这场苗家人传承了三百年的声音较量,宛如一坛陈年老酒与初成新酿的对话。

几个回合下来,曾若馨笑着败下阵来。在即兴的江湖里,姜,还是老的辣。

“我们坐着吃饭、聊天,都能即兴创作歌啊。”陈秀兴说,“比如今天下着蒙蒙的雨,我一看到那边,一首歌就能唱出来了。”

苗歌,是山林馈赠的即兴诗篇。然而,这份传承了三百多年的时光陈酿,虽饱含岁月醇香,却也面临着传承的困境。没有固定乐谱,不靠文字记载,全凭口传心授,这门古老技艺如同一道难以复制的家传秘方。

如何保持其原汁原味,又能让更多人品尝到它的芬芳,成为新一代传承人必须破解的课题。

“舅舅的节奏实在是太自由了,几十年的功夫,都融在骨子里,很难抓得住。”曾若馨坦言,“作为年轻人,只能通过自己理解的方式去表达它。”

从牙牙学语起,曾若馨便在苗歌的浸润中成长。2014年,她考入海南热带海洋学院艺术学院,开始接受系统的声乐训练。也是在那时,她萌生了将原生态苗歌进行系统整理的想法。

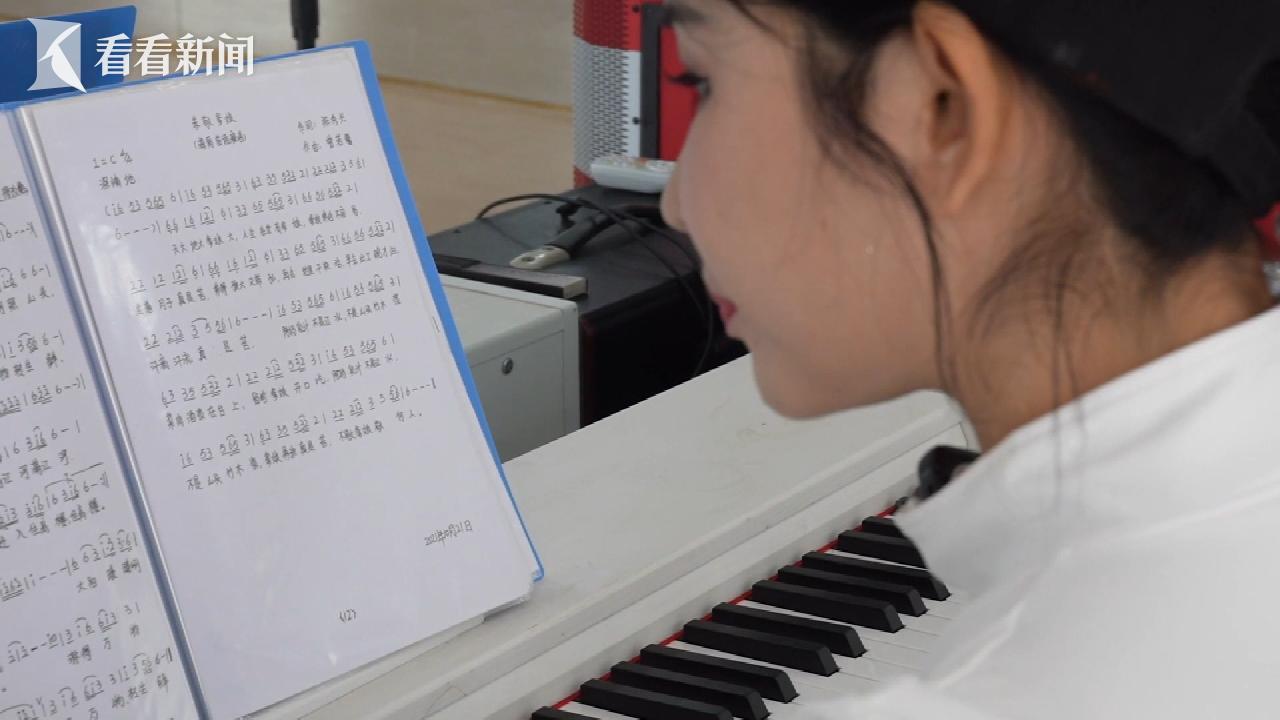

“我对着钢琴键,将比较自由的拍子规整化,再进行整理。”曾若馨回忆道,就这样,她整理改编出了第一首作品——《春雨来到咱苗村》。

对《春雨来到咱苗村》的改编,宛若一位匠心厨师对家传菜式的精准调味,既保留山野的“原味”,又适应现代人的“味蕾”。这道“新菜”从海南本土舞台,一路唱到《民歌中国》、《非遗里的中国》等国家级平台,更远渡重洋,在法国的音乐厅里赢得了掌声。

创新的闸门一旦打开,《黎苗姑娘美呀美》、《请酒欢歌》等新作便水到渠成。

在陈秀兴看来,“传统的必须要保留下来,守正创新。现代的创新是为了让它走上舞台,进而走向更大的舞台,让更多人知道苗族有这些歌。”

对此,曾若馨也深表认同:“便于推广,让大众能接受,这就是改编的意义。听众通过这些符号和声音,先了解了民族文化,才会有兴趣更进一步深入了解传统的内核。”

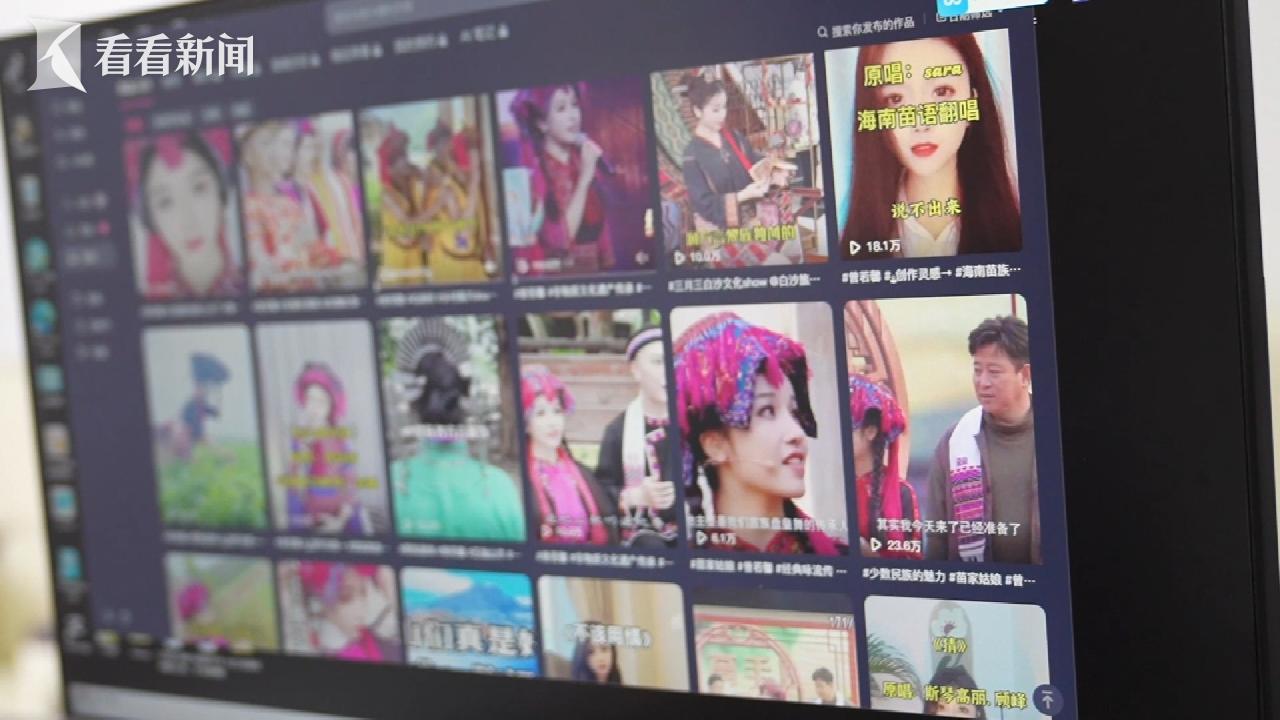

相比庄重的舞台,方寸之间的网络短视频平台,为这位年轻传承人打开了更广阔的视野。自2018年起,曾若馨开始将苗歌“搬”上网络,让古老歌谣在数字土壤中生根发芽,变成可以点赞、分享的“日常菜谱”。

“我没想到一条对唱的视频,竟然有上千万的播放量和十几万的点赞。”曾若馨惊喜地说,“还有很多网友评论问这是哪里的语言,很想学”。她认为,网络就像一个大歌堂,让天南地北的朋友一起学习唱歌,这种感觉非常奇妙。

成为传承人后,曾若馨回乡建立了工作室,形成了“学习-实践-传播-创新”的完整传承链,通过新媒体和跨地区演出,让苗族文化香飘四方。

而她的守艺之路,也不止于歌声。歌声缭绕处,针线成了她的另一重旋律。她改良苗族服饰,让传统苗绣在现代舞台上华丽绽放,并带动村里的苗绣手艺人,用一双双巧手,让技艺的“老根”长出创新的“新枝”。

从深山的即兴对歌,到走向世界的聚光灯下,这个90后苗家姑娘为她的歌声与针线,调配出了独特的传承配方。

对于未来,她还有更大胆的构想:“我在想,如果走出国门,是不是可以适当融入些英语元素,让传统文化的‘味道’被更多人尝到。”

| 编辑: | 张蕴昆 |

| 责编: | 周缇 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧