点赞

收藏

分享

用手机看

上海为何死磕“拎马桶”?陈杰:要算“三笔账”

2025-11-19 18:11:01 看看新闻Knews综合

解放之初,上海多数居民仍需“拎马桶”度日。自上世纪80年代起,上海持续推进新建职工住宅建设、危棚简屋改造及二级旧里以下房屋更新,这场与“马桶”的较劲,一坚持就是三十余年。每一户“拎马桶”问题的解决,都关乎一个家庭的日常烟火;对这座超大城市而言,马桶虽不起眼,历届市委市政府却始终接续攻坚。这背后,究竟算的是怎样一笔账?

上海交通大学住房与城乡建设研究中心主任陈杰给出了答案:这里面藏着“三笔账”——民生账、发展账,还有能力账。从民生维度看,“拎马桶”看似是小事,却直接牵动民心。习近平总书记曾强调,城市不仅要有高度,还要有温度,而这份温度正源于对民生的关切。尽管相较于上海2500万总人口,仍在“拎马桶”的居民只是少数,但对每个人而言,这都是关乎生活品质的“天大的事”。办好这件小事,才能切实巩固民生福祉;城市有了足够温度,那些象征发展高度的“高楼”,才能拥有坚实的“地基”。

| 编辑: | 秦扬轲 |

| 责编: | 赵歆 |

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

推荐视频

2026年1月1日起 个人存取超5万元无需登记

时讯2026/01/02

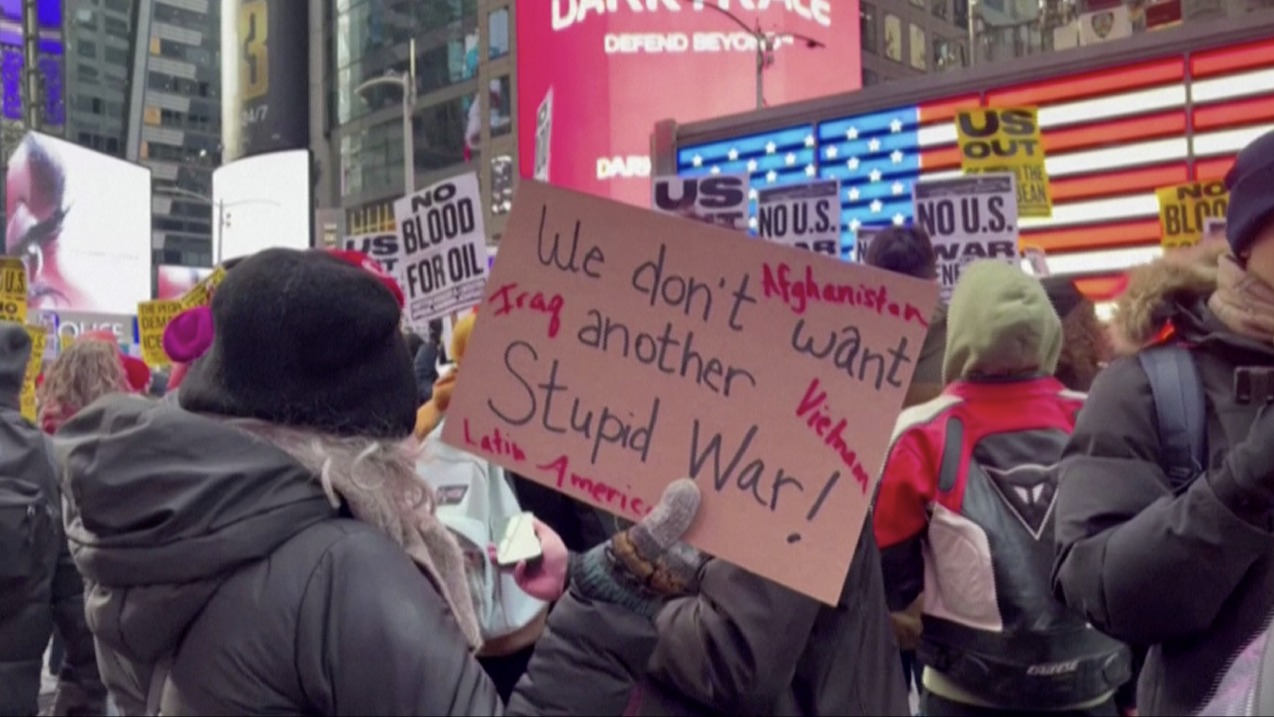

抓完马杜罗美国先乱 民主党人暴怒:弹劾特朗普

时讯2026/01/04

委防长证实:马杜罗大部分安保人员死于美军侵略

时讯2026/01/05

台军F-16坠海画面曝光 飞行员最后通话连喊跳伞

时讯2天前

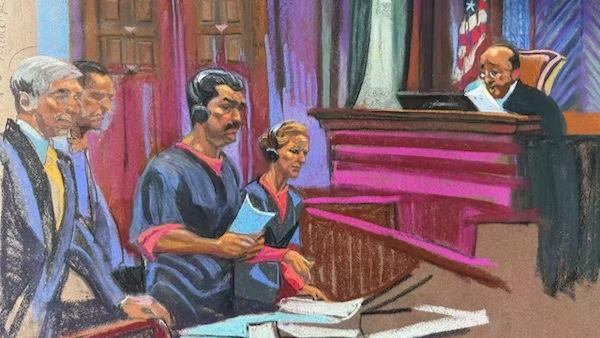

马杜罗抵达纽约走下飞机 儿子也被美方起诉

时讯2026/01/04

幸存委内瑞拉士兵回忆遭美军袭击瞬间 抬手擦泪

时讯2026/01/05

“星链”4400颗卫星集体降轨 目的:降低碰撞风险

时讯2026/01/02

香港变成周深“痛城”!演唱会后他说:像做梦一样

时讯2026/01/02

特朗普放话“当心点”后 哥伦比亚:一级战备

时讯2026/01/04

蔡正元被判刑 柯文哲在其直播中致电哽咽:都是因为我!

时讯2026/01/03

激动人心!五星红旗在台湾台南冉冉升起

时讯2026/01/03

太离谱!委内瑞拉总统马杜罗被美军“游街”

时讯2026/01/05

李在明用中韩双语发帖:衷心感谢中国!

时讯2天前

广东惠州召开干部警示大会 5天内9人主动投案

时讯3天前

律师称廖某宇家人当庭欲冲撞代理席 被法警按住

案件聚焦3小时前

河南:对辉县市委书记等11人严肃追责问责

时讯1天前

为什么说强行控制马杜罗是一次预演过的突袭?

看海识风2026/01/04

李在明访华 四大财团掌门人为何悉数随行?

子午观潮2026/01/02

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第510号 互联网新闻信息服务许可证:31120240001 网络文化经营许可证:沪网文[2018]4466-313号 互联网ICP备:沪ICP备10207042号-1 沪ICP备10207042号-4 网视备(沪)02020000020-1号 违法与不良信息举报邮箱:service@kankanews.com

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧