3000家沪企将智造升级 AI和制造业如何双向奔赴

看呀STV

人工智能应用,开始在真正的“主战场”发力。就在本周,《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》发布。方案提出,要力争通过三年时间,推动3000家制造业企业实现智能化应用,打造10个行业标杆模型,形成100个标杆智能产品,建设10个左右“AI+制造”示范工厂。

事实上,在此次方案出台前,AI已在上海制造业多个场景中落地应用。

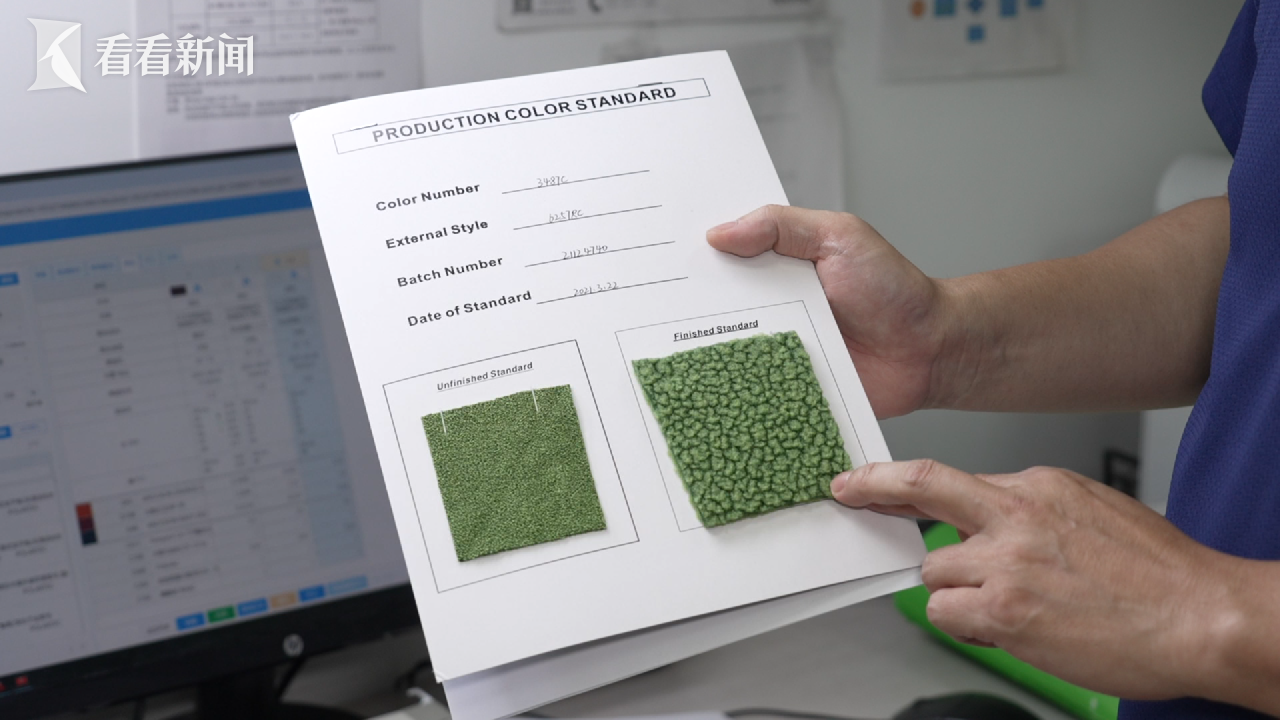

位于上海金山的这个印染车间,每天处理约30吨面料。“印染”这门工艺,最考究的就是颜色要精确。客户对于服饰的颜色总是在求新,而每次调配新色,哪怕是经验丰富的老师傅,也要“试错”好几轮。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司技术副总经理张国兴告诉记者,一款面料从染色到最终后整理阶段,每次颜色调整要用一匹布来试,成本约3000元上下。

去年,一家同在上海的科技企业(上海致景信息科技有限公司)带着解决方案“找上门”,一款“AI染整大脑”让颜色的纠偏变得简单。张国兴说,有了“AI+”的解决方案,基本上一次就可以配色成功,“我们大量的数据输入进去,就会明确哪些需要变深20%、变浅20%,它就会调整处方。”

也正因如此,现在一款面料从接到订单到进入批量生产的流程,从原来的2周缩短到了1周。

数据贯通,工厂的丰富经验让AI快速成长,AI又以自身能力反过来帮助工厂降本增效。

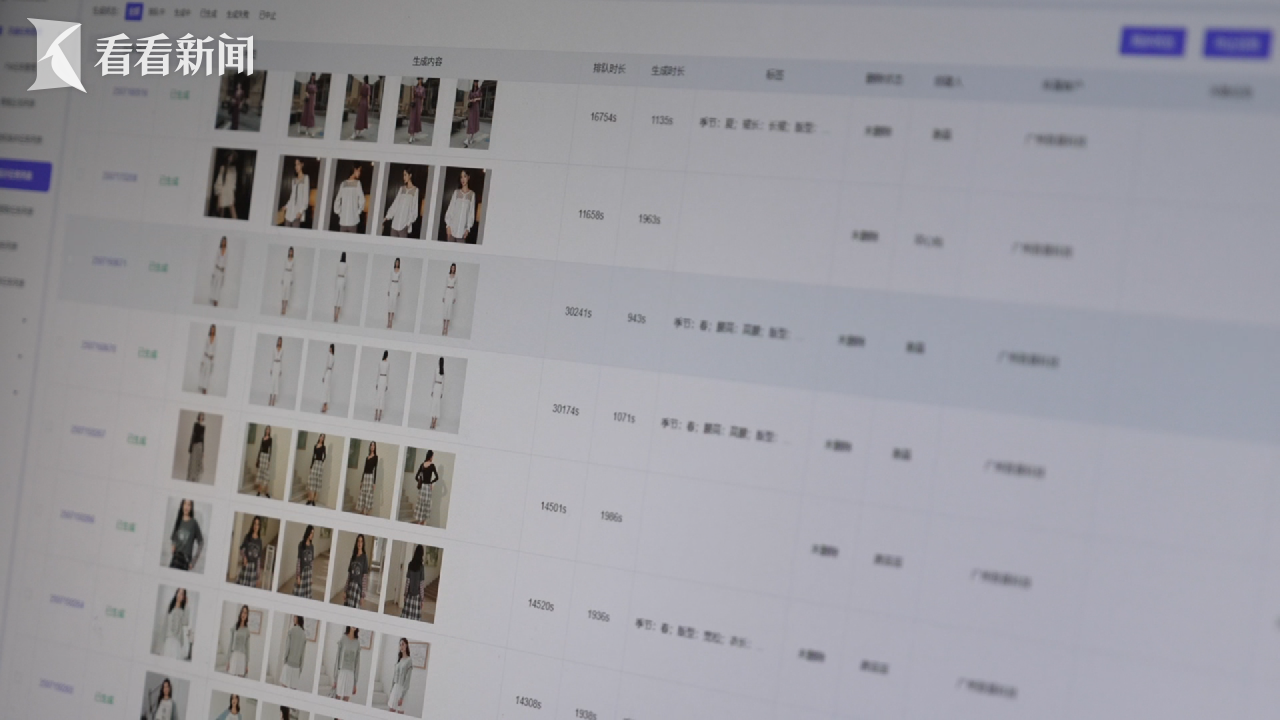

这家科技企业,扎根纺织服装产业12年,已通过工业互联网、数智化系统深入链接产业链上下游:上游对接面料的生产环节,除了染整,还包括倍捻、织造等,目前已连接全国70万台织机,服务约1万家企业,推动行业织机开机率从原来的55%提升至约70%;中游又在面料流通环节,促成供需对接。

“我们把数字化、智能化作为整个供应链每一个核心节点提升的基础设施,”上海致景信息科技有限公司副总裁管瑞峰介绍:“每一块布在生产出来以后,它其实就已经有了一个‘质量身份证’,能够降低巡检工作强度的30%以上。在赋能厂家数智化管理的过程中,又可以去帮助他们进行集中的原材料采购,可以给他们带来订单,因为我们有B2B。”

针对下游成衣制造、销售环节,企业近一年又基于AI大模型及AIGC技术打造出智能设计开款系统,辅助服装品牌在国内外电商平台快速开款上新,响应市场需求。

AI赋能制造业智能化转型的路上,设备也变得“聪明”起来。

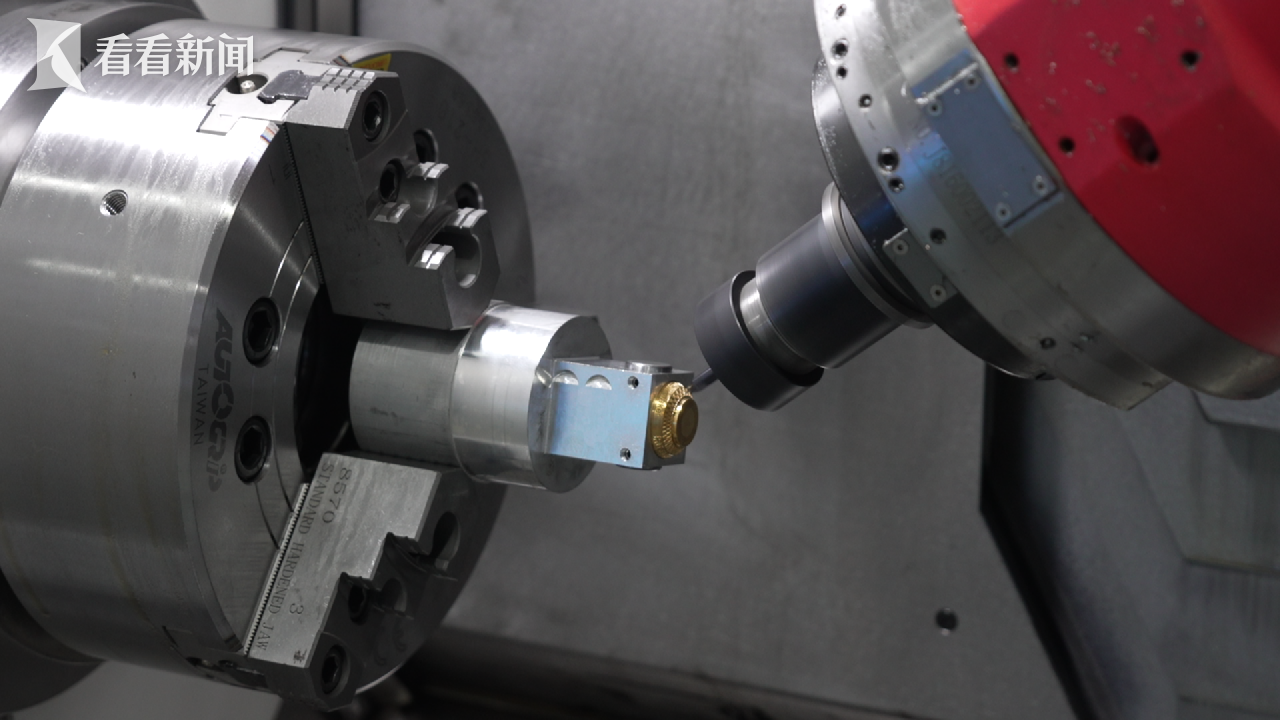

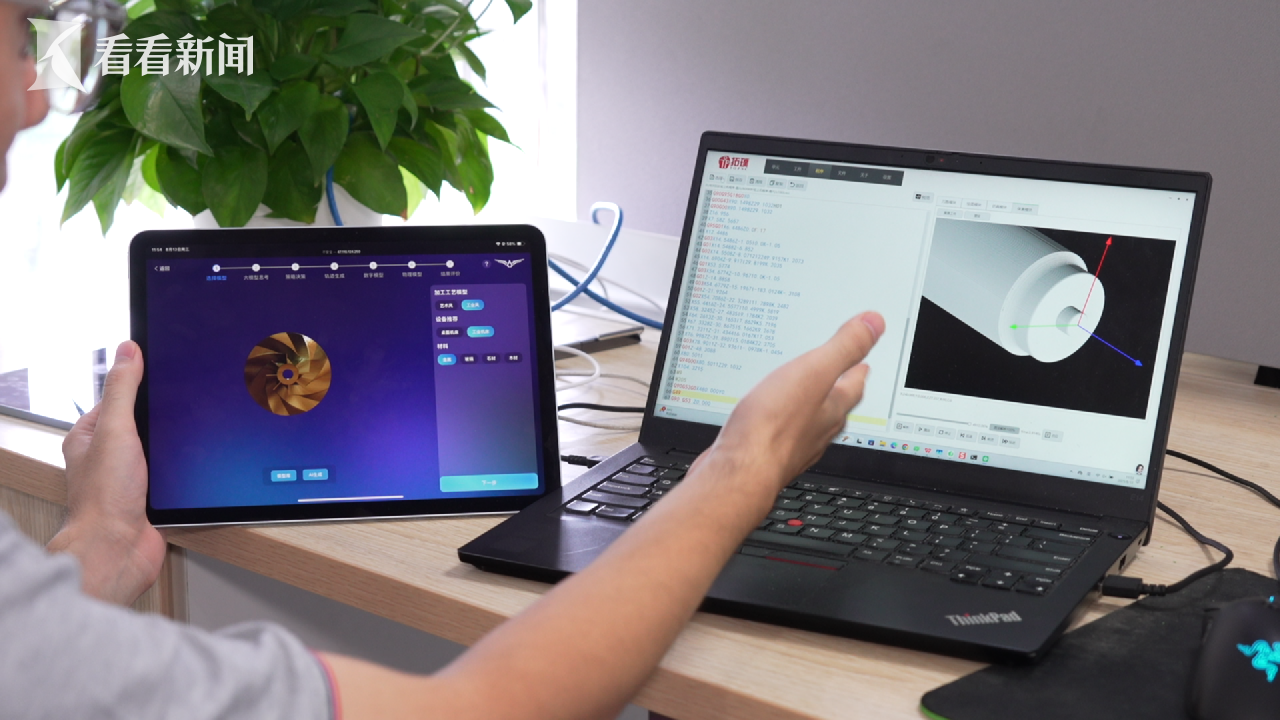

位于上海闵行,这家生产“五轴数控机床”的“工业母机”企业(上海拓璞数控科技股份有限公司),关注到机床应用中最难、最繁琐的“工艺规划”。

经过多年攻坚克难,一款自研的模型平台诞生。AI处理一些简单的工艺规划,已不在话下。如今加工一款零件时间从过去的按天算,变成了如今的按小时算。

而依托于企业自研的系统,也打破了数控机床普遍依赖进口软件的局面,“聪明”的设备有望不再那么昂贵。

“数控系统是数控机床的‘大脑’,那么这一块的话,我们自然不能一直用进口软件,把‘灵魂’‘大脑’交给别人,”上海拓璞数控科技股份有限公司技术总监陈昊告诉记者:“本身设备价格贵,就是我在这个过程中,需要使用大量的这种进口软件。原本在500万以上的设备产品,现在我们结合整个自研的软件生态的话,我们把价格区间逐步拉到100到300万,那么今年年内我们还会发布100万以内的五轴机床的产品,会越来越多地惠及到中小型的加工企业。”

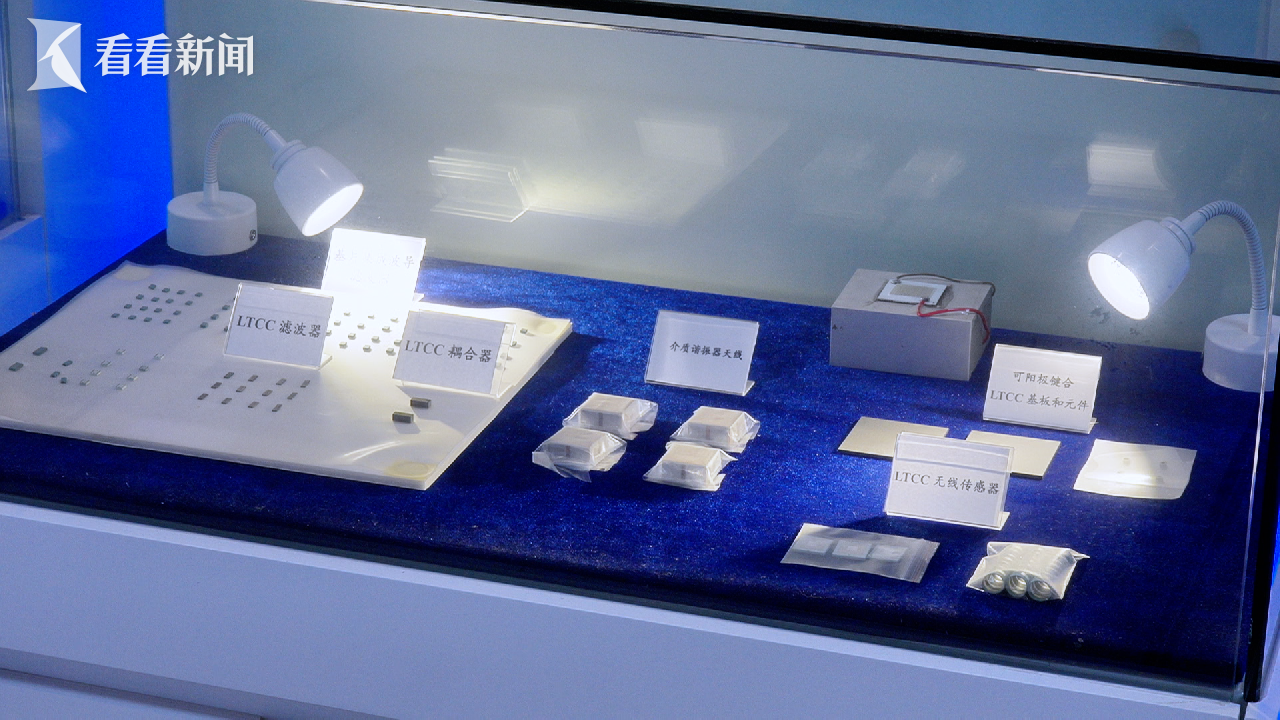

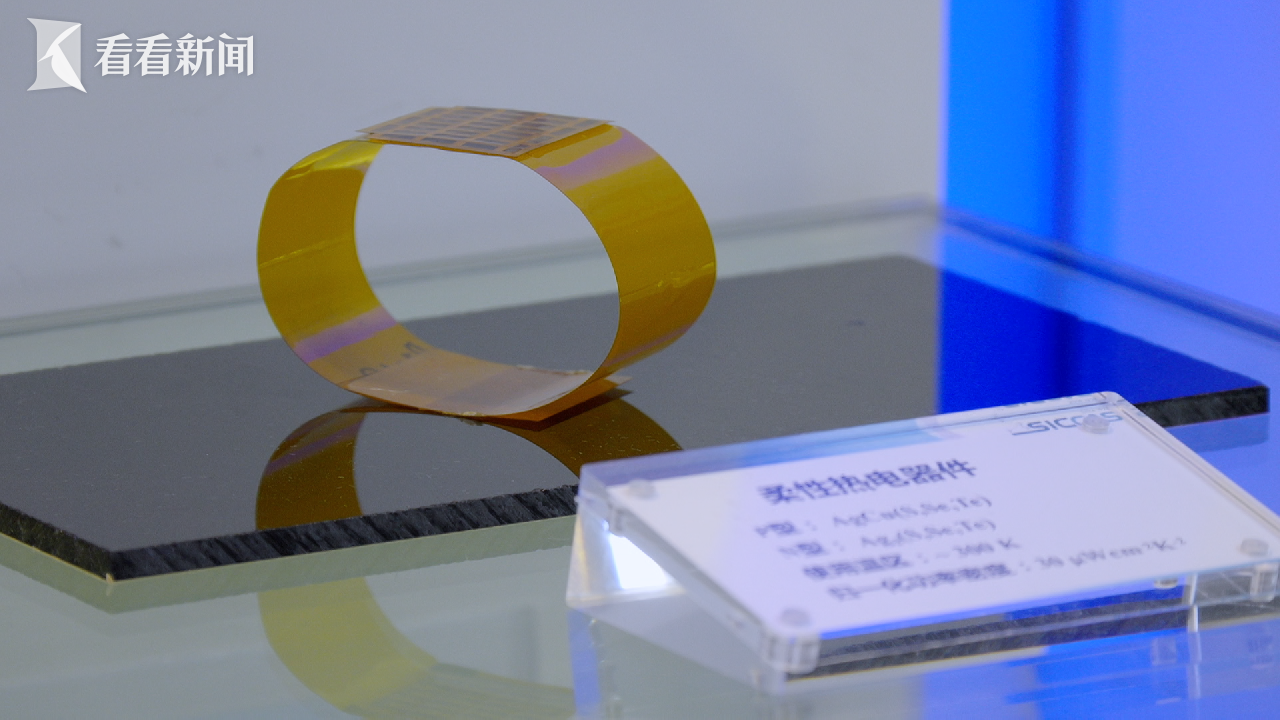

制造业的创新策源,除了产业一线的探索突破,还有赖于科研院所从新材料的发现上提供更多源动力。走进中国科学院上海硅酸盐所,可以看到陶瓷新材料的万千形态,在高端制造业、通用制造业均有极高的应用价值。

比如,5G/6G通信组件用毫米波介质陶瓷,具备低延时、高通量优势,是支撑智能制造、低空经济、卫星互联等战略产业的关键材料;高温压电陶瓷材料,能在500度以上的环境保持高敏感性,可用于航空发动机、火箭发动机上的结构健康监测;无机塑形陶瓷材料,看似金属、可大幅度变形而不破裂,突破了传统无机半导体材料脆性强、可加工成型能力弱等问题,可应用于更为柔性的人体体征监测等场景。

而一款新材料的研发,由于构成元素及配比的复杂性,如同“大海捞针”,在传统研究范式下,往往需要5至10年甚至更长时间。

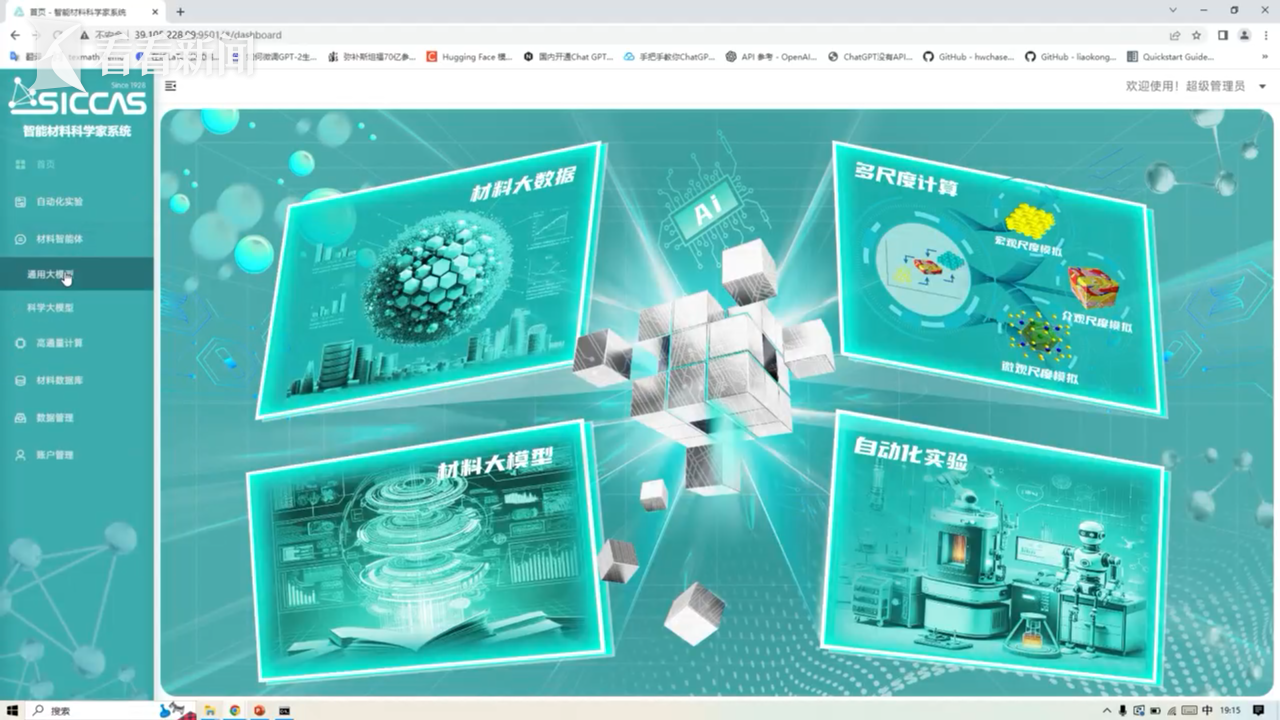

研究所基于长期积累的超20万条材料科学数据、1000万篇文献数据、150万个专利数据,训练出材料大模型MatMind,可将研发周期缩短90%左右。

“未来我们希望通过这种人工智能驱动的自主实验,能够加速我们新材料的研发进程”,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员、陶瓷材料智能化研究部副主任刘建军介绍:“一方面可以在材料的基础理论方面,通过人工智能的引进实现理论的创新,实现我们新材料创制方法的突破,尤其是长期以来很难突破的跨尺度的建模、或者是多尺度结构的构效关系等‘百年难题’,不仅如此,我们这种自主实验也可以帮助实现这种快速迭代的研发,例如我们可以把小试跟中试这个阶段的过程,压缩到这种实验室里的阶段里面。最近很多的企业都在提出跟我们合作,希望通过新材料的推荐、工艺的推荐,能够和我们去合作创新。”

事实上,“AI+制造”的实践,在上海已形成一定规模。但是,关键时刻怎么去“推一把”、让“AI+制造”走得更快、更稳,正是这次行动方案发布的初衷。

上海市经济和信息化委员会总工程师裘薇说:“原来的制造业转型,可能更多的是从单体企业生产效率的提升,那么如果推进‘AI+制造’的话,我预见下未来,有可能是针对整个制造业模式和生产范式的创新,因为一旦把AI加入到整个生产的产品的设计、中试、研发,包括供应链管理全链条的过程中,可能会发生一个根本性的变革。希望通过这些‘链主’企业打造标杆应用,带动它链上的小企业,能够做制造业的改造。”

在刚刚结束的2025世界人工智能大会上,上海就发布了《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》,不到一月又发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》,彰显上海建设人工智能高地的决心。

| 编辑: | 刘奕宁 |

| 摄像: | 张琦 蒋琨 |

| 责编: | 师玉诚 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧