血色芳华:宁跳河不降敌 一件旗袍见证烽火青春

1941年7月23日,苏北大地硝烟弥漫。日伪军发动大规模扫荡,200多名鲁迅艺术学院华中分院的师生被迫紧急转移。在转移途中,9名女学生被敌人围困至一条大河边。面对步步紧逼的敌人,这些平均年龄不足二十岁的姑娘们手挽着手,毅然跳入湍急的河水,用生命谱写了一曲“九女投河”的壮烈悲歌。在这九位女烈士中,有一位年仅17岁的文艺女兵名叫王海纹,她的故事,至今仍在盐城新四军纪念馆中静静诉说着。

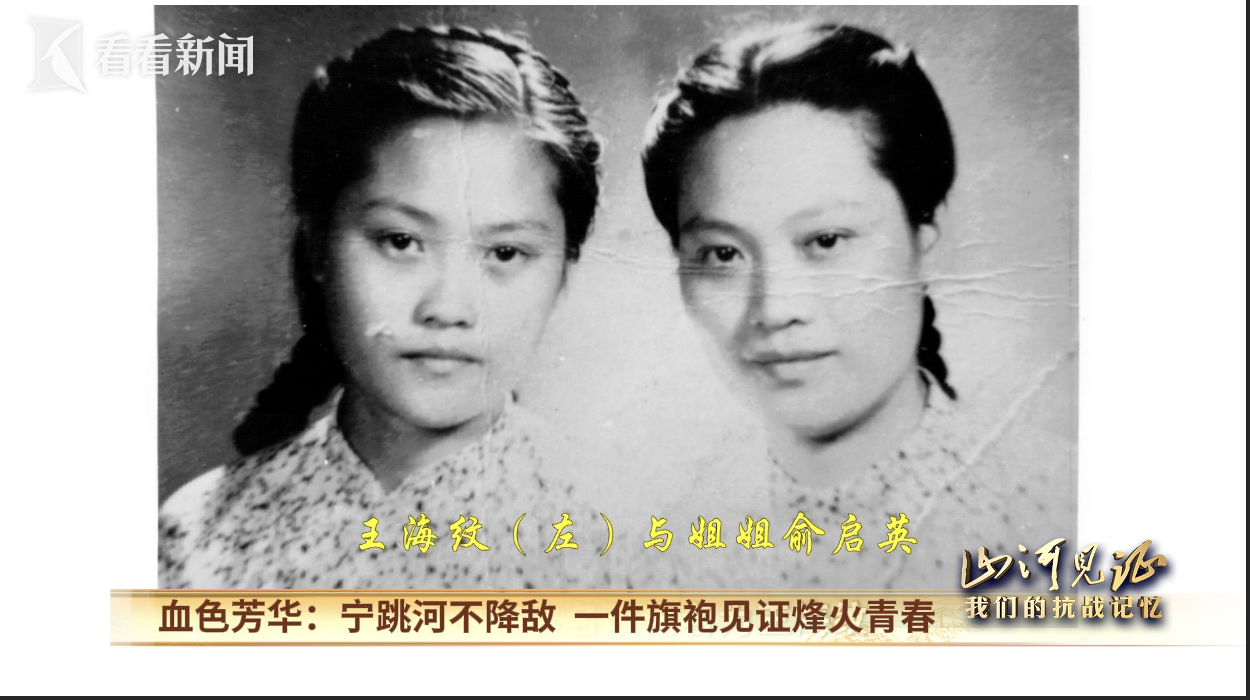

王海纹原名于忠和,出生于一个殷实家庭。在那个国破家亡的年代,这个看似柔弱的少女心中却燃烧着炽热的革命火焰。1940年冬天,当母亲流着眼泪苦苦哀求见她最后一面时,17岁的她硬着心肠躲在同学家中,坚决不肯露面。家庭的温暖可以舍弃,舒适的生活可以不要,但参加革命的决心丝毫不能动摇。在姐姐俞启英的指引下,她毅然将名字改为王海纹,经南通、海安、东台一路跋涉,最终抵达盐城,进入鲁迅艺术学院华中分院戏剧系学习,成为了一名文艺战士。

在敌后苏北的艰苦环境中,王海纹迅速成长。虽然学习生活条件极其简陋,但她在学校火热的革命氛围中乐此不疲。白天与同学们一起学习戏剧表演、音乐歌唱,晚上则参与创作抗日宣传作品。她用画笔描绘日寇暴行,用戏剧演绎抗战故事,用歌声唤醒民众斗志。短短一年时间里,这个原本青涩的少女就成长为优秀的话剧演员和合唱歌手,并担任了女战士班的副班长。

然而,1941年的炎热夏日,日伪军扫荡打破了校园的宁静。在紧急转移途中,王海纹与八位女同学被敌人围困在河边。退无可退之际,这些正值妙龄的姑娘们选择了用最壮烈的方式捍卫尊严——她们手挽着手,高唱着抗日歌曲,一起跳入了滔滔河水。那一年,王海纹年仅17岁,如花的生命永远定格在了最美的年华。

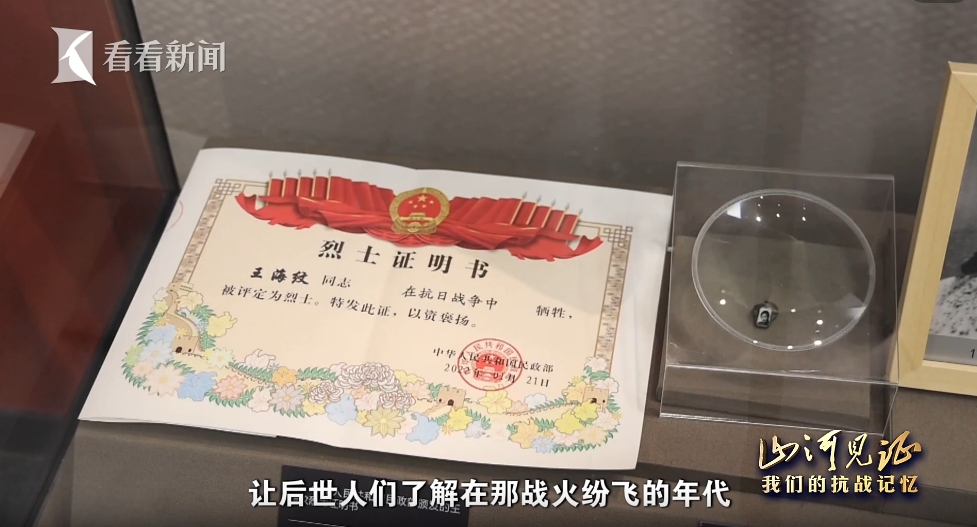

华中鲁艺师生遇难的噩耗很快传遍全国。教育界、文艺界纷纷集会悼念,控诉日寇暴行。而在遥远的家乡,王海纹的家人却始终抱着一线希望。“我的爸爸妈妈过世的时候都不知道自己的女儿是活着还是没有了。”她的亲人后来回忆道,“我们曾经考虑过搬家,我妈妈都不肯搬的,搬了家她怎么找回来呀?”这一等就是三十八年。直到1979年11月10日,《人民日报》刊登的一篇纪念文章中列出了烈士名单,家人才最终确认王海纹已经牺牲。

为纪念这位“不爱红妆爱武装”的少女,家人将她青春时代常穿的一件旗袍捐献给了新四军纪念馆。

如今,这件素雅的旗袍静静地陈列在展柜中,向每一位参观者诉说着那个战火纷飞的年代里,曾经有过这样一群如日方东的年轻女性。她们舍弃安逸,投身革命;她们用文艺作武器,用生命捍卫尊严;她们在烽火中挺起民族的脊梁,用鲜血证明了“巾帼不让须眉”的豪情壮志。

| 编辑: | 丁桃实习编辑:胡洋上佳 |

| 责编: | 冷炜 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧