数智赋能解锁文脉守护新范式“今古集”亮相长三角文博会获行业聚焦

时讯

11月20日,“今古集:数智赋能·守护文明”2025年社会教育活动在国家会展中心(上海)开幕,活动由中国文物保护基金会科技保护专项基金主办。中国文物保护基金会秘书长陶诚,上海市委宣传部二级巡视员、市文创办专职副主任黄建富,中国科学院院士、同济大学建筑与城市规划学院教授常青等出席活动并致辞,来自文博机构、高等院校、科技企业等众多专家学者与行业代表参加活动。

作为第六届长三角国际文化产业博览会的重要配套活动,本次活动深度聚焦“科技赋能文化遗产保护”这一核心议题,通过政策解读、案例分享、深度研讨等多元形式,系统展示了数智技术在文化遗产保护前沿的实践成果,为文化遗产的数字化、智能化保护与传承提供了清晰的路径与多元的思路。

“政策+技术”双轮驱动,夯实数智保护根基

数智技术与文化遗产保护的深度融合,离不开政策方向的引领与技术持续创新的支撑。开幕式上,各方嘉宾齐聚,从战略高度与专业视角凝聚共识、指明方向。陶诚秘书长在致辞中指出,应立足国家文化数字化战略部署,运用数智技术破解文化遗产保护传承中的痛点与难点,推动传统保护模式向科学化、智能化转型升级。他表示,科技保护专项基金紧扣“数智赋能·守护文明”主题策划推出的“今古集”系列活动,正是积极响应国家号召,促进科技与文化深度交融、协同发展的一项重要举措。中国文物保护基金会始终致力于探索科技赋能文化遗产保护传承的创新路径,未来将进一步凝聚共识、深化合作,共同推动文化遗产在数字时代焕发更加璀璨的光彩,为增强国家文化软实力、建设中华民族现代文明贡献力量。

黄建富副主任在致辞中强调,在大力推进文化科技融合的政策背景下,长三角文博会已成为区域文化协同发展的重要平台。他认为,数智技术是强化区域文化遗产协同守护的关键力量,并为地方实践指明了发展方向。

常青院士则以视频方式发来致辞,他结合自身近30年建成遗产保护实践指出,建成遗产保护是管控变化而非阻止进化,其本体真实性保护与所在历史环境适应性再生相辅相成,若能落实到位,可转化为经济社会可持续发展的文化驱动力;同时,他也肯定了数智技术对推动建成遗产保护进程的重要作用,为活动注入专业权威视角。

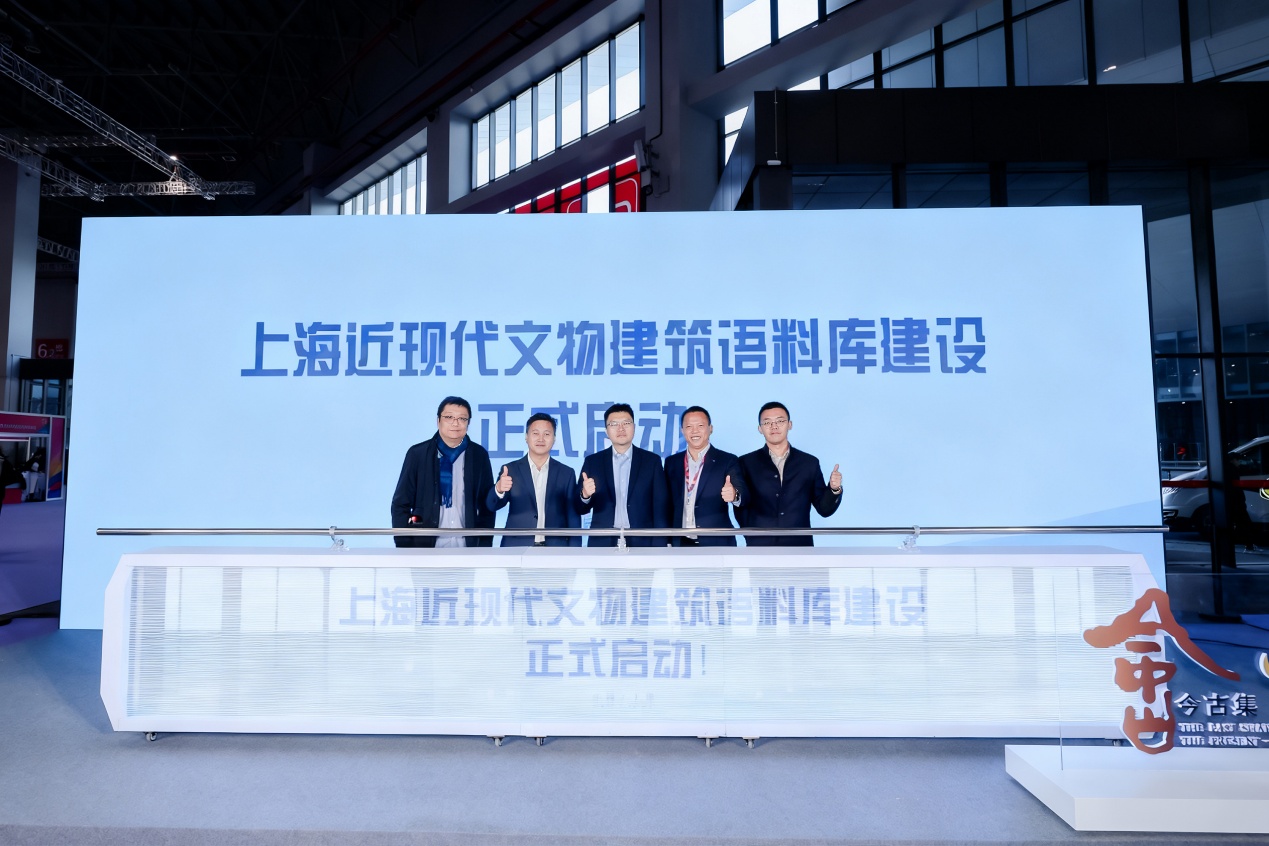

作为本次活动的落地成果,上海近现代文物建筑语料库建设启动仪式顺利举行。上海市文化和旅游局及同济大学建筑与城规学院、上海库帕思科技、上海建为历保等共建单位代表共同上台启动项目。上海库帕思科技有限公司副总裁胡茂密以《从DATA4BI到DATA4AI——“人工智能+”底层逻辑的再思考》为题发表主旨演讲,深入阐释了语料库的构建体系与衍生应用场景,描绘了文博行业数智化转型的新图景。作为上海市文博语料库建设的重要一环,上海近现代文物建筑语料库首批将整合200处市级以上近现代文物建筑的各类数据资源,为AI识别、数字化修复、风险预警等应用提供基础支撑,标志着上海文物建筑保护正式迈入“数据驱动”的新阶段,也让数智保护从理念真正落地为可感知的实践。

集结多元创新实践,勾勒数智守护全景

如果说政策指引与技术筑基是数智保护的“起点”,那么多元实践分享与深度技术研讨则勾勒出赋能路径的“全景图”。研讨环节中,与会专家通过行业案例分享、技术研讨和观点碰撞,全方位展现AI、大数据、物联网等数智技术在文化遗产保护中的具体应用,议题覆盖大众传播、安全监管、修复传承、活化利用等多个关键维度,深度紧扣“科技赋能”核心主题。

在文化遗产数智保护传承案例分享环节,三位行业代表从不同切入口分享实践经验:中国文物保护基金会与文保同行专项基金管委会主任、北京中创文旅董事长秋童以《AI+数字化:让博物馆美学走进观众心中》为题,阐述了数字展览、AI智能导览等方式如何打破博物馆的物理边界,让千年文明在观众的互动分享与趣味创作中焕发新生;中国文物保护基金会科技保护专项基金管委会主任、上海建为历保董事刘文卓创新性提出《创新融合:“保险+科技”塑造文物保护的全新范式》,介绍了大数据风险评估、物联网实时监测与保险保障相结合的“双重防护网”模式;中国文物保护基金会修复与技术研究推广专项基金管委会副主任、北京乐石修复中心董事长赵伯乐在《从匠心之手到AI之智》中,探讨了传统修复技艺与AI的协同之道——AI通过高精度扫描与数据分析提供“超级视力”,既保留手工修复的温度,又显著提升修复的效率与精度。

活动中还发布了六大文化遗产数智创新典型案例,进一步将科技赋能的实践成果具象化。这些案例包括江西省文物安全监管(文博大数据)平台的实时监测应用、上海“虹口是个博物馆”数字化City Walk项目的城市遗产激活实践、新疆吐鲁番雅尔湖石窟数字化展示项目的活化利用探索,以及湖南湘西里耶古城展示提升、四川天府新区文物安全监管、江西婺源清华彩虹桥数字化保护等项目,形成了“多类型遗产+多技术手段”的完整实践图谱。

技术创新破解痛点,跨界融合构建生态

在“数智技术驱动下的文化遗产新生态”和“建成遗产保护科技创新”两大主旨演讲环节,行业专家聚焦实践中的核心痛点,从细分领域展开深度探讨。中共一大纪念馆副馆长阮竣分享《数字一大——建设数字世界中的中国共产党人的精神家园》,详细解读了通过3D建模、VR体验还原历史场景的红色遗产活化路径;腾讯SSV数字文化实验室负责人舒展介绍了AI文博助手智能体,全场景AI数字化服务等落地方案,通过“探元计划”这样的创新资助与共创孵化平台,联合各界力量,持续探寻文化焕活和文明互鉴的创新范式;商汤科技大装置事业群副总裁代继则从企业视角,介绍了AI在文物识别、病害分析、客流管控等场景的落地方案;上海建为历保科技股份有限公司副总裁李晓武与湖南三岳数维科技有限公司董事长周琛,聚焦文旅融合趋势,通过实践探索解锁了数智化赋能的多元可能;来自同济大学建筑与城市规划学院的戴仕炳、叶宇、姚佳伟及东南大学建筑学院的李永辉等专家,则专注于建筑遗产领域,解读了布达拉宫外墙维保科技创新、AI驱动风险评估、查济古村“数物孪生”等技术方案,针对性解决了传统保护中“监测困难、评估不准、修复低效”等痛点问题。

在该环节尾声,同济大学建筑与城市规划学院副院长张鹏主持圆桌讨论,汇聚政企学研各方观点,为数智技术与文化遗产保护的深度融合落地凝聚共识。

数智赋能文化遗产保护并非孤立领域,其价值延伸与生态构建更彰显长效传承的生命力。作为本次“今古集”活动的重要组成部分,将于11月22日举办的2025AI元宇宙产业供需对接大会,则凸显了文化遗产保护与AI元宇宙跨界协同的潜在空间。

作为公益性的社会教育品牌,“今古集”社会教育活动至今已成功举办四届。活动不仅向公众有效普及了文化遗产保护知识,更成功搭建起一个开放共享的行业协作平台,清晰呈现了数智技术赋能文化遗产保护的全链条价值。未来,中国文物保护基金会科技保护专项基金将继续整合行业优质资源、链接前沿技术力量,推动更多数智技术在具体保护场景中落地生根,让科技真正成为守护文明根脉、赋能文化传承的坚实力量。

| 编辑: | 姚乐 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧