风暴中的哈佛大学:总统令撕开的制度裂缝

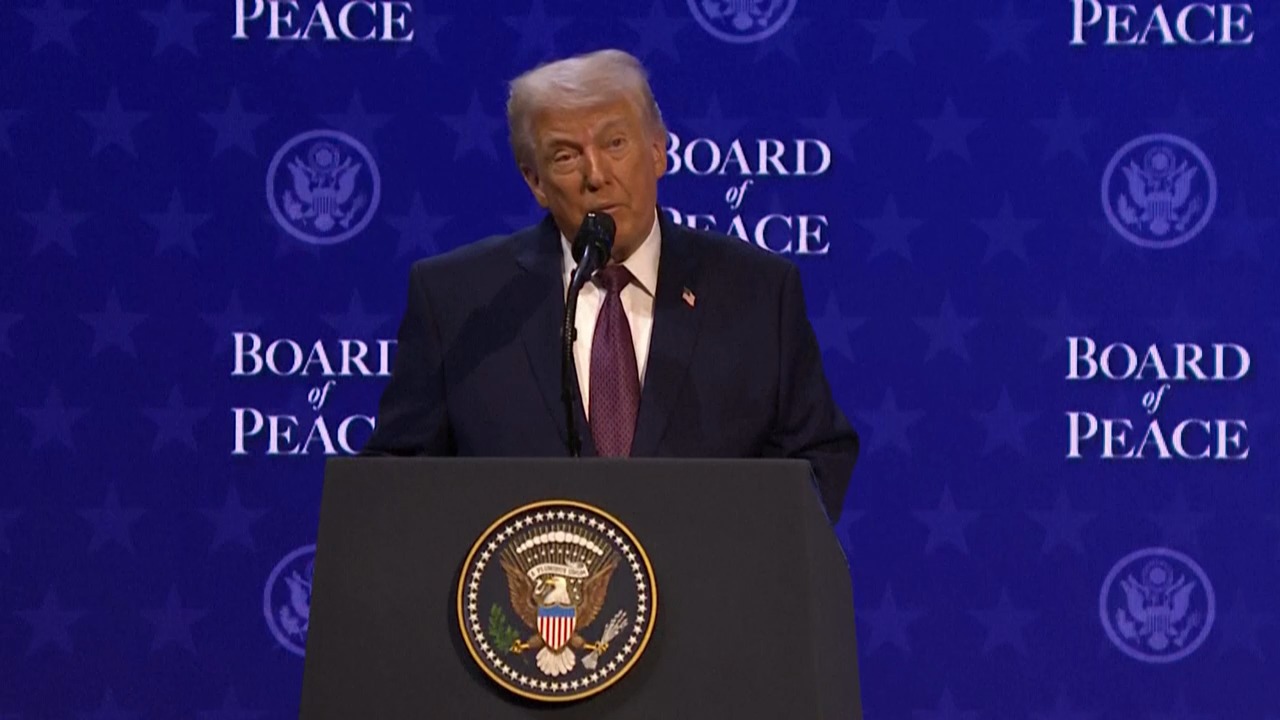

美国总统特朗普在5月22号签署了一项行政命令,禁止哈佛大学招收新的国际学生。紧随其后,美国国土安全部吊销了哈佛招收国际学生的资质,并要求校方在72小时内交出所有国际学生的电子与纪律记录。哈佛随即提起联邦诉讼,马萨诸塞州联邦法官发布临时禁令,阻止该命令生效。但这场冲突的意义,远不止一个招生许可的争夺。它揭开了美国高等教育体系在政治极化之下所面临的一场深层危机。

我们先来还原问题的表面逻辑:特朗普政府指责哈佛“纵容反美、纵容极端主义外国学生”。但值得注意的是,这些指控缺乏独立证据支持,而相关政策却已直接影响到哈佛7000名国际学生的合法身份。这意味着,成千上万来自全球的青年才俊,可能因政策一纸之令而失去签证、面临驱逐。

特朗普的真正目标,并不是一个个学生,而是哈佛,乃至整个高等教育体系所代表的“文化堡垒”——自由主义、全球化、多元价值。在他及其盟友眼中,这些大学是“反美的温床”“激进左翼的据点”,是需要被惩罚和改造的“敌对阵地”。

过去一年,我们看到哈佛遭遇了什么?22亿美元科研经费被冻结、被剥夺新联邦拨款资格、被威胁失去非营利地位,甚至被点名称为“对民主的威胁”。国际学生禁令,只是这场攻势中的最新一环。

但问题的核心,不在于特朗普的口号是否过火,而在于:当行政权力可以绕过正当程序,直接介入大学的人员构成、教学内容和价值取向时,美国的制度护栏在哪里?

我们回顾哈佛的回应。不仅在第一时间提起诉讼,质疑国土安全部缺乏法定程序依据,而且在内部公开信中重申,“不会放弃学术独立,不会接受政治力量对校园自治的干预”。这不仅是一次法庭上的抗争,更是一所大学对抗联邦行政权试图塑造意识形态的全面对峙。

但这场风波并非孤立个案。今天是哈佛,明天可能是斯坦福、哥大,甚至任何一所不愿顺从政府价值要求的高校。

而在风暴中心的,是国际学生群体。他们不是政治话语的附属符号,而是真实的人。来自中国、印度、韩国、以色列、巴西等国的国际学生——他们的身份本应是连接世界与美国的桥梁,如今却成了政治清算的工具。在法理上,最新的判决显示,联邦法院仍在扮演捍卫哈佛的权益。哈佛的律师已经指出,国土安全部这一做法缺乏正当程序,也违反了既有的联邦教育与移民法规。因此,司法系统短期内很可能再次介入,阻止这项涉嫌越权的行政命令生效。

不过,真正令人忧虑的,是从制度层面上,我们已经看到一道危险的裂缝。当行政权力可以绕过国会、无视专家意见,仅凭“国家安全”的判断就切断一所大学与世界的连接,这不仅是对大学招录权的干预,更是对整个知识系统边界的重新定义。

那么,未来会发生什么?我们是否会看到:课程设置也被要求“符合特朗普价值观”?教授的研究方向要经过“白宫意识形态背景审查”?课堂上的一句观点,可能成为吊销拨款的理由?这一切,已经不再是遥远的假设。

当学术自由成为一场意识形态斗争的前线,美国大学还能否坚持它赖以立校的原则?正如哈佛在回应中所言:“这一命令完全缺乏法律依据,是对大学独立性和全球交流能力的公然威胁。”

而对国际学生来说,这场冲击波早已不是“签证之争”那么简单。他们需要面对的,不仅是行政命令的不确定性,更是一个曾经开放、包容、以学术为荣的国家,正逐步变得警惕、封闭,甚至高度政治化。他们选择美国,是因为这里代表着全球最顶尖的教育资源,是因为这里承诺“只要你足够努力,这里欢迎你”。但现在,面对这样的转向,他们是否还敢,把未来交托于这片土地吗?

当前这一司法裁定虽然暂时抵御了当前的行政冲击,但是制度的脆弱性以及权力边界的问题仍未得到根本回答。

| 编辑: | 陈维琴 |

| 责编: | 张悦 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧