元首外交里的大故事从包子解码中国粮食供给保障

中国广播电视大奖·中国广播电视节目奖

2024年度参评作品推荐表

参评项目:电视-对外新闻

子项:对外新闻类“评论”

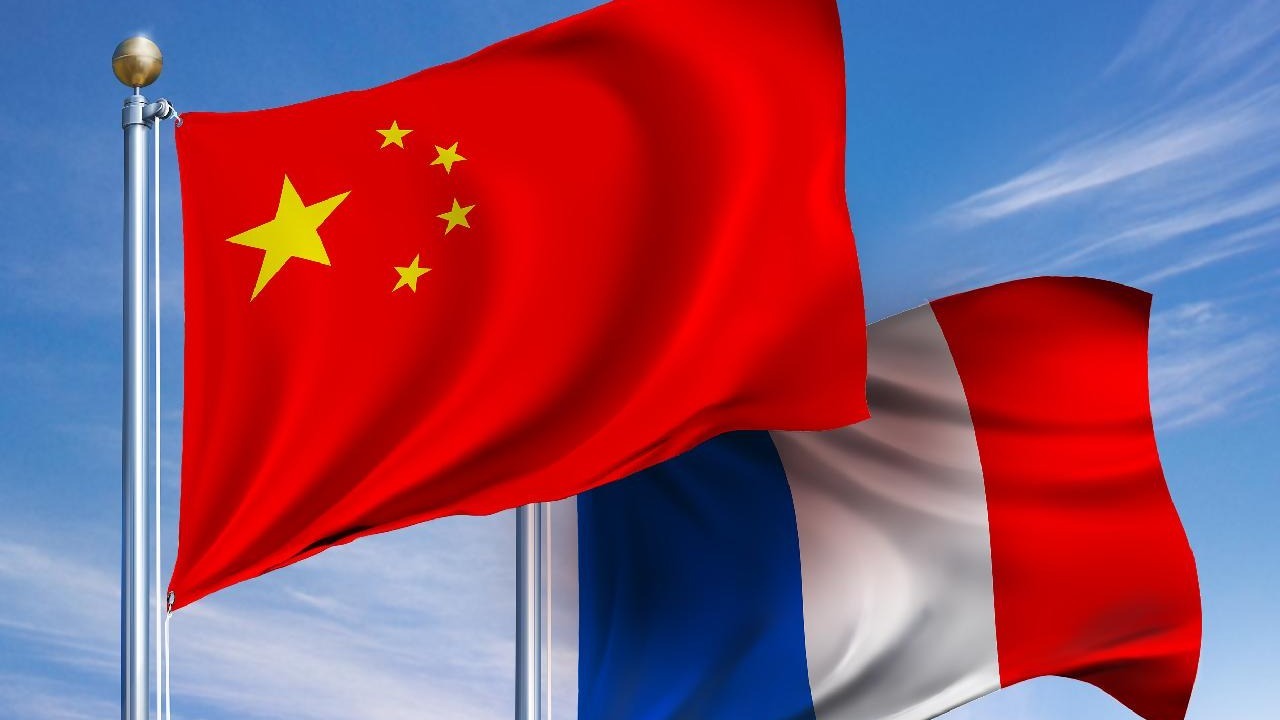

作品名称 | “WhyChina”第二季:元首外交里的大故事 ①About Xi Jinping's Hongqi sedan: Why Biden admires it so much? ②About Xi Jinping's gift picks: Why Macron cannot put this down on first touch? ③About Xi's loved flavor: Why Putin is taken to Baozi experience? | 语种 | 英语 | |||||||||

制作单位 | 上海广播电视台 | 播出单位及 频率/频道 | 上海广播电视台 ENEX欧洲电视联盟 | |||||||||

播出日期 | 2024年2月11日19时54分 2024年6月7日17时16分 2024年2月16日7时00分 | 播出时间 | 2024年2月11日19时54分 2024年6月7日17时16分 2024年2月16日7时00分 | |||||||||

播出栏目 | 初评单位 | 上海市广播电视局 | ||||||||||

作品时长 | 14分36秒 | 主创人员 | 集体(顾佳、高佳雯、张佳颖、白雪儿、金一鸣、 孙思奇、王仲) | |||||||||

作品链接和二维码 | 详见附页 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 上海外语频道 ShanghaiEye网站(Youtube/X/Facebook) ENEX欧洲电视联盟 | |||||||||

传 播 数 据 | 新媒体传播平台网址 | 1 | ||||||||||

2 | ||||||||||||

3 | ||||||||||||

阅读量 | 70万 | 转发量 | 点赞数 | 1670 | ||||||||

收视率 | 收视人次 | |||||||||||

参评 作品 简介 | “讲故事,是国际传播的最佳方式。”党的二十大召开后,以元首外交引领的新时代中国特色大国外交掀起热潮。每一次的元首外交,也都是习主席亲自讲述中国故事的场合。 2024年,上海文广国际传播中心王牌项目#WhyChina创新推出《WHY CHINA:元首外交里的大故事》,聚焦习主席外访中受到海外网友高热度讨论的细节,由“小切面”引出“大故事”——从引发热议的红旗车一窥中国工业发展故事;从马克龙收到的书香国礼讲述中法人文交流情谊;从普京亲手做中国包子呈现新中国粮食自给自足的丰收历程。 作品播出以来,反响热烈。至2024年末,通过ENEX欧洲电视联盟和“ShanghaiEye魔都眼”油管英文频道播发,海外浏览数近70万,观看时长约1700小时,获赞1670,评论362条。海外网友留言称(译文):“好精彩的故事!”“大国领袖造就大国外交!”“中国,地球上最伟大的国家,拥有全球最具智慧的文明”“中美相互竞争,并不意味着彼此是敌人”,充分体现该对外新闻打造友华知华舆论场的积极作用。 | |||||||||||

推荐 理由 | 党的二十大后,以元首外交引领的新时代中国特色大国外交,在全球舆论场掀起热潮。利用自然热度,打造“头条工程”,也成为我中心制播对外新闻的主要抓手,该作品正是高质量电视生产和跨文化对外传播相结合的创新叙事。 《WHY CHINA:元首外交里的大故事》以元首外交为主线,巧妙着眼高访细节,及时响应海外社交端的热议,站位高、立意新、构思巧,有力填补当前同类作品空白。作品以小见大,向海外解码“你所不了解的中国”,让大国元首成为中国故事第一讲述者,亲自代言可信、可爱、可敬的中国。整体结构精妙,文笔凝练,剪辑流畅,在中西文化和价值观中寻找共同“热词”,成功赢得海外受众共情,体现国际传播实效,实属对外新闻佳作。 | |||||||||||

参评及初评单位签字盖章 | 参评单位领导签字: 初评单位领导签字:

年 月 日 年 月 日 (请加盖单位公章) (请加盖单位公章) | |||||||||||

参评单位 联系人 | 张悦 | 电话 | 手机 | 13818266411 | ||||||||

电子邮箱 | zhangyue@smg.cn | |||||||||||

地 址 | 上海市威海路298号 | 邮编 | 200041 | |||||||||

注:此表由参评单位填写,节目文字稿另附。

WhyChina:元首外交里的大故事

—— 从包子解码中国粮食供给保障

2018年6月8日,中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京共同乘坐高铁来到天津,出席中俄友好交流活动。随后在晚宴上,两位领导人品尝了天津特色小吃,普京总统动手摊起了煎饼果子,还试做了“狗不理”包子。

习近平:“现在这是‘总统包子’了。”

中国每年会卖出价值6390亿元的包子,平均每个包子只要两元。这种不起眼却广受喜爱的食物见证了中国如何保障14亿人的口粮。

1949年,新中国诞生前夕,时任美国国务卿迪安·艾奇逊曾表示:中国共产党就像其历届前任一样,无法养活5.46亿人口。他的断言在当时并非口说无凭。经历多年战乱,新中国建立之初,中国每年的粮食产量仅为1000亿公斤,相当于平均每人每天被分配到0.5公斤。

中国所面临的粮食安全挑战和国家的地理环境息息相关。中国幅员辽阔,横跨62度经度,覆盖五个时区,南北相距5500公里。身处世界上最大的大陆亚欧大陆和世界上最大的海洋太平洋之间,陆地和海洋的温差使得全国降雨量分布不均,且更难预测。这给谷物的生产带来了巨大的挑战,包括作为包子主要原料的小麦。

位于中国中部的河南省是全国最大的小麦产区,每四个包子中就有一个是用河南小麦做的。2023年5月,河南省出现大范围降水天气,与小麦成熟期、收获期高度重叠。许多地区几天内的降雨量超过100毫米。一些城市一周内的降雨量甚至相当于往年六个月的总和。然而,同样在河南,在2022年则遭受了1961年以来最严重的干旱,在37度的高温下,连续64天无降雨。

早在1949年,毛泽东就曾指出:水利是农业的命脉。而修建水库就是他给出的解决方案。从1950年至1976年,在全国工人的积极参与下,中国共修建了超过8.5万座水库,其面积总和相当于整个爱尔兰。

水利建设从未停止。如今,中国的灌溉土地面积已从1949年的1600万公顷增长到了6900多万公顷,比法国的国土面积还大。中国的灌溉技术世界领先。

2022年河南大旱期间,6.6亿立方米的水从水库排入农田。这些水足以填满26万个奥运会规格的标准泳池。那一年河南小麦产量甚至增长了0.3%,达到380亿公斤,足够做1.5万亿个包子!

这就是这道美味面食背后的故事。在艾奇逊对中国粮食供给提出质疑的75年后,14亿中国人民证明,我们不仅能实现自给自足,还有余力向他国人民伸出援手。

包子,不仅仅是习近平主席的最爱、普京总统新学会制作的面食,它更是中国人餐桌上最常见的食物。如果你计划去中国旅游,记得尝一尝这个象征着中国丰收的美食。

| 编辑: | 张博忺 |

| 责编: | 姚乐 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧