罪犯名下的房拍不了?法官神操作破15年“死结”

在上海宝山华浜新村,有一套老房子,法律上早就该“回家”,现实中却卡了整整15年。

事情要从一场“无效买卖”说起

2010年,李先生因资金需求,向放贷人刘某借款,并在对方诱导下签订了一份房屋买卖合同,将自家住房过户至刘某及其同伙程某名下。事后,李先生发现这实为变相高利贷,遂起诉维权。

2012年,法院作出明确判决:

房屋买卖合同无效,刘某应返还房屋;但李先生须退还其已收取的45万元“购房款”。

可现实是——李先生根本拿不出45万元。于是,房屋虽判归他所有,却因无法履行退款义务,迟迟无法办理过户。房产证上,依然是刘某的名字。

这一拖,就是十余年。

刑事执行遇阻:这套房,到底能不能拍?

转机出现在2025年。刘某因参与“套路贷”诈骗被判刑11年,并需与其他共犯共同退赔被害人104万余元。宝山法院在追查其可供执行财产时,发现他名下登记有这套华浜新村房产。

按常理,直接拍卖退赔即可,但执行干警余夏敏没有贸然行动。经调卷核查,他发现:早在2012年,法院已判决该房屋买卖无效,刘某并非真实权利人!

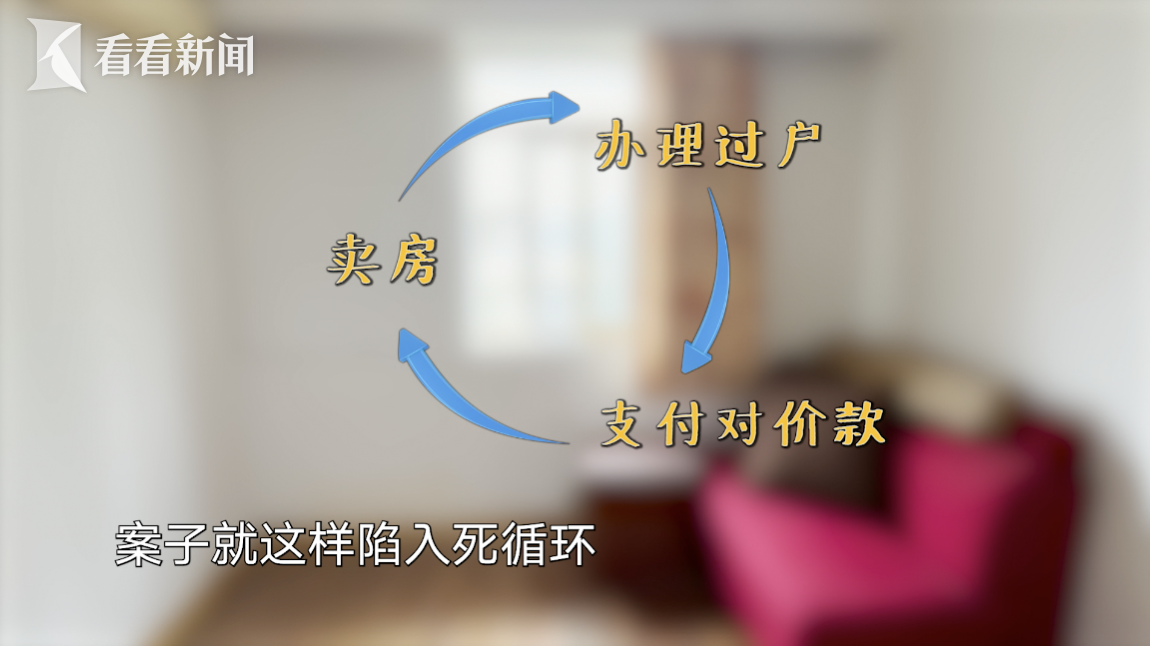

若强行拍卖用于刑事退赔,很可能会损害李先生一家的合法权益。可另一方面,李先生又无力筹措45万元完成过户——民事执行陷入僵局,刑事退赔也难推进,怎么办?

一拍双清:45万抵退赔,余款归业主

面对这个“刑民交叉”的复杂困局,执行干警提出创新方案:由法院推动将房屋恢复登记至李先生名下,再依法公开拍卖,所得款项按序分配:

1.优先划出45万元,用于履行李先生对刘某的退款义务;

2.因刘某系刑事案件被执行人,该45万元直接转为刑事退赔款,赔付给刑事案件被害人;

3.拍卖剩余款项返还李先生,作为其合法财产权益的实现。

这意味着:

民事判决得到履行;

刑事退赔有了来源;

李先生虽放弃房屋,却拿回了属于自己的那份钱,彻底摆脱“名义债务人”身份。

在执行干警的工作下,正在服刑的刘某也同意了这一方案。

目前,房屋已顺利上线司法拍卖平台。拍卖成交后,这起横跨15年、涉及刑民交叉的复杂执行案,将迎来双赢结局。

| 编辑: | 冯家琳 |

| 视频编辑: | 冯家琳 |

| 责编: | 金嬿 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧