全“菌”覆没 苍山野山菌如何逃过“人类痴迷”?

“苍山野山菌,马上要被游客采绝了。”近日,多位来自云南大理的网友以及菌类科普博主发贴称,随着暑假的到来,各种号称“采菌体验”的商业活动再度火爆起来,对苍山的生态带来严重负面影响。

记者以“苍山”和“菌”为关键词在社交平台上检索发现,多名网民分享了带孩子在苍山捡菌子的收获和爆筐经验。有游客表示,很享受这种与自然亲近的旅游方式,在徒步的过程中可以呼吸道新鲜空气,还可以听听鸟叫。发现野山菌的时候,也有些小惊喜。但也有游客表示,山上“人比菌子多”,部分路段垃圾遍地,体验感不如预期。

采菌大军中,散客只是一部分,还有不少人在社交平台上参加所谓的采菌团。采菌团人数大多在5人至20人之间,成员有老有小。采摘时间大多为2至3小时,收费从20元至几百元不等。采菌团的领队既充当向导,也教团员怎么辨别菌子是否有毒。遇到有毒的,也会采摘下来做成标本。

公开信息显示,“上苍山采菌”活动兴起于去年,起初系一些游客自发组成团队,并聘请当地人担任向导。今年6月以来,上苍山采菌子就成为到大理旅游必打卡项目。有当地领队称,暑期将至,每天保守估计都有上万人上山,摘到的都可以带走,没有空手而归过。

对此,有网民痛心疾首地发帖称,“苍山采蘑菇对生态破坏已进入了恶性循环”,主路附近的蘑菇已不会生长,只能前往更深的野路。领队也素质良莠不齐,不管大小、有毒没毒都采,对于虎舌兰、水晶兰这类受保护的植物遭受破坏的行为,也不加以约束。

疯狂的采菌热,已经引起管理部门的注意。2日下午,苍山洱海国家级自然保护区管理局回应称,已关注到网上信息,苍山每个卡点都有护林员、巡查巡护人员在值守,接下来会加强巡查巡护。对于违规的游客,“只要抓到,罚款金额在1000元以上。”

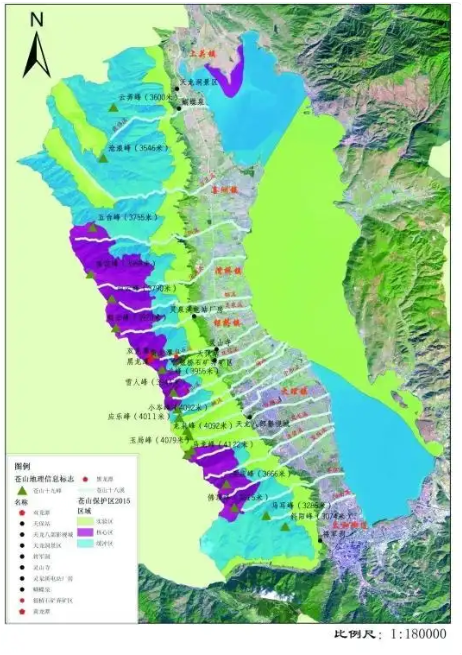

工作人员表示,苍山洱海国家级自然保护区内有人类的聚居区,村子周边会生长的野山菌,本地人也会进行采摘食用。从网上的信息来看,其实有不少博主是在炒作、博眼球,他们采菌子的地点并不在自然保护区内,而是在其周边。工作人员同时强调,苍山自然保护区的核心区和缓冲区严禁擅入,违规者会严格按照《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》,被处以1000元至5000元的罚款。

从地图上可以看到,苍山地处青藏高原南缘和三江水系分水岭的复合地带,气候和地形条件都比较复杂。由于大多数区域都是未开发的原始森林,其实并不适合人类活动,但几乎每年都有人在苍山失联或遇险。此外,全国已知的540多种野生毒菌中,有4成生长在云南的山间林中,因此,游客随意采摘的菌子,有毒的概率并不低。

那么,采下来的野山菌去了哪里?记者调查显示,基本上有三种去向:扔掉、吃掉或者卖掉,其中以当场扔掉的居多。有游客表示,采菌路线周边散落着其他游客丢下的菌子,让人觉得可惜又可气。但是因无法判断是否有毒,也不敢随便捡走。也有游客在领队的帮助下确认菌子无毒后,选择请当地饭店代为加工后自行食用。此外,还有一些人,采到一定数量后,就洗净晒干拿到市场上去售卖,自称收入可观,但其实真假难辨。

事实上,因被人类痴迷而频遭“毒手”的,不仅有苍山野生菌。国内多个自然景区都曾出现过植物被随意采摘的情况,有的人是出于猎奇心理,有的人则是以牟利为目的。

比如,网红植物天山雪莲,就是一个常见的受害者。曾有户外主播发布视频,手拿两朵“天山雪莲”,一边展示一边讲解,称自己正在翻越珠峰东坡,海拔5300米,他的朋友翻越悬崖峭壁为他采来了天山雪莲花。

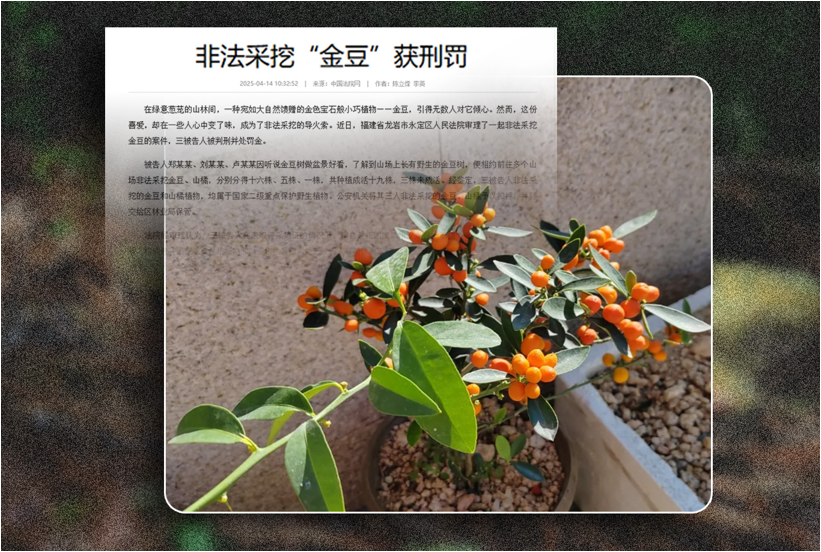

福建龙岩法院近日也审理了一起非法采挖“金豆”的案件,被告人因为听说“金豆”做盆景好看,便相约前往多个山场非法采挖“金豆”、山橘,但他却没有意识到,这些植物都属于国家二级重点保护野生植物。

此外,每逢春夏之交,多地都有市民组团去公园、河岸等地采挖野菜。虽然这些野菜大多都不在“珍惜保护植物”之列,但隐藏于其中的风险也不容忽视。不少人对植物的知识有限,仅凭外观去判断是否有毒,从而引发健康风险。比如,把有毒的乌头草误作野芹菜、将断肠草认成五指毛桃的情况,都曾见诸公开报道。此外,还有人在采摘时“惊遇”蛇虫鼠蚁,“吓得小心脏砰砰跳”。

那么,如何评估这种“打野”活动的风险?由此带来对生态环境的破坏,仅靠罚款来追责,就够了吗?

上海自然博物馆研究员何鑫认为,众多游客的无序采摘行为,会对当地的生态环境造成破坏。尤其是连根刨起、翻挖土层等粗暴行为,会导致其中的菌丝因暴露在太阳下而死亡,这不仅会危害到野山菌的生长,还会危及到与它们处于共生关系的树木。周边一些原本就濒临灭绝的野生植物,也可能因此而与世界“永别”。这个结果是人类无法承受的。

何鑫同时表示,目前有关部门已经加强了巡查,并通过严格的罚款来让部分违规者及时“刹车”,这是值得肯定的,但主要还是聚焦在“采摘之后”,而不是“防患于未然”。因此,希望有关部门进一步加强宣传力度,比如在周边地方张贴宣传海报、对“熟面孔”的领队进行专门提醒,等等。此外,社交平台也应加入进来,对于渲染采菌活动有多“爽”的博眼球视频,及时予以下架或关闭账号的处理,以免更多人“跟风”。

| 编辑: | 陈昱卉 翟静 |

| 责编: | 金梅 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧