警方通报于朦胧事件 “让真相跑过谣言”关键在哪

连日来,37岁男演员于朦胧坠楼身亡事件引发持续关注,各种流言甚嚣尘上,不断冲上社交平台热搜榜单,让众多无关者和不明真相者被卷入或裹挟进来,进一步推升话题的热度。9月21日晚间,北京警方聚焦谣言处理情况,对此事予以通报。

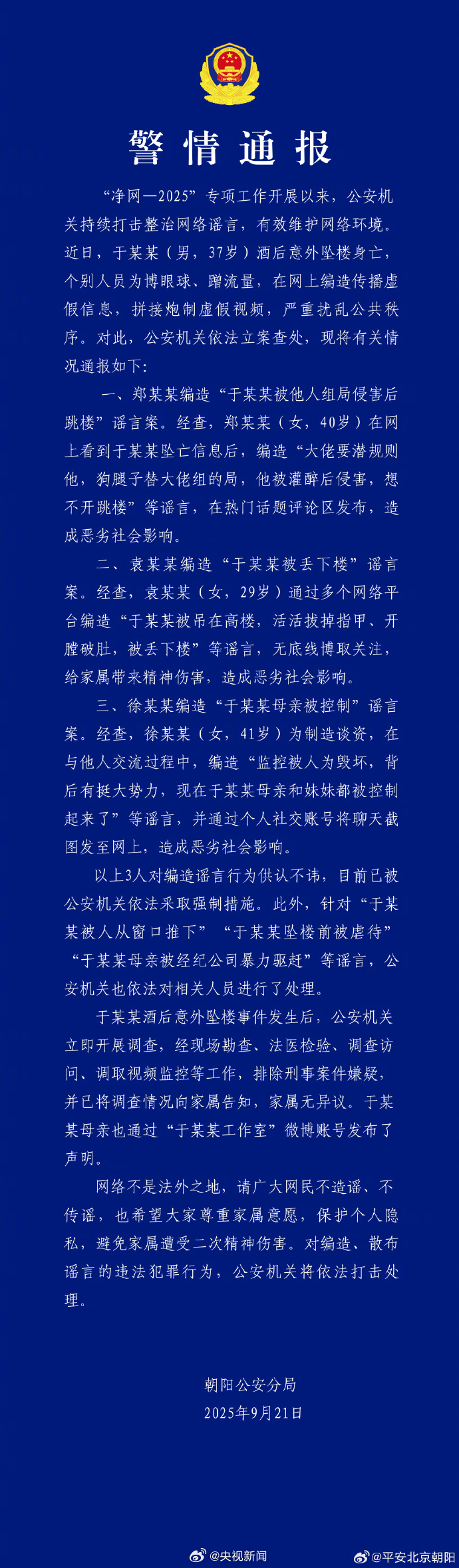

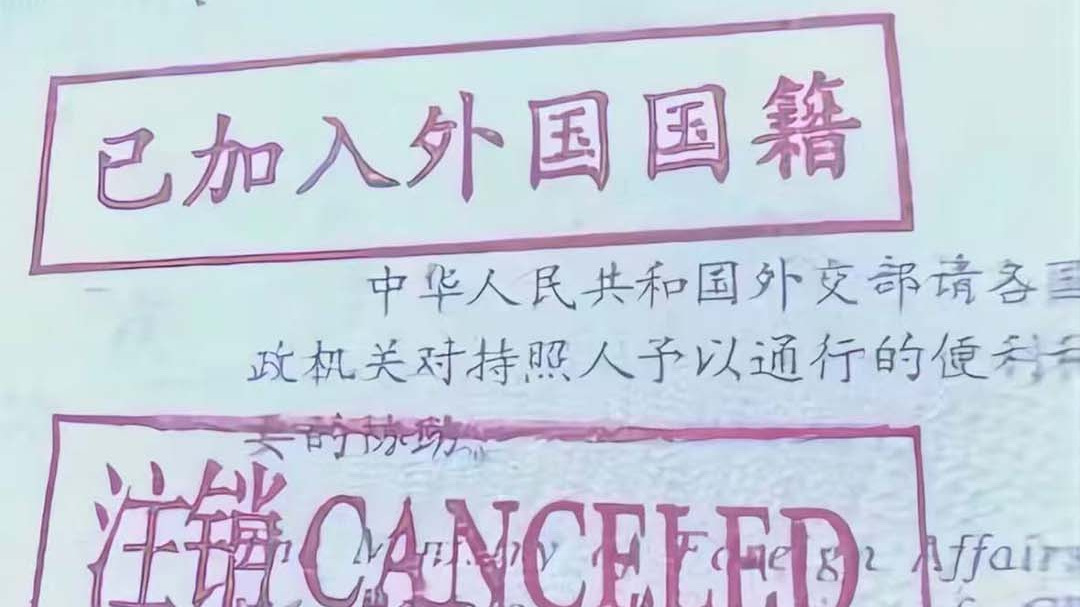

通报称,于朦胧酒后意外坠楼身亡,个别人员为博眼球、蹭流量,在网上编造传播虚假信息,拼接炮制虚假视频,严重扰乱公共秩序。对此,公安机关对此依法立案查处,3人编造谣言被采取强制措施。此外,针对“于某某被人从窗口推下”“于某某坠楼前被虐待”等谣言,公安机关也已依法对相关人员进行了处理。据通报,经现场勘查、法医检验、调查访问、调取视频监控等工作,公安机关排除刑事案件嫌疑,并已将调查情况向家属告知,家属无异议。

年轻艺人的离世,是一起不幸的事件。相比于此前满天飞的传言,这份调查通报,在相当程度上让外界对事实有了更为明晰的把握。但回溯相关谣言在平台上不断发酵扩散的过程,可以发现,这并不是一起谣言单方面不断传播的事件。事实上,自9月11号至今,相关平台曾经屡屡出手,或下架视频、或关闭账号,但谣言的内容和传播速度,却仍然达到了令人发指的程度。

公开信息显示,9月11日,演员于朦胧的名字突然冲上热搜。有自媒体博主发布消息称,于朦胧于当天凌晨在一居民小区坠亡,迅速引发全网关注。对此,北京朝阳警方回应称,不掌握相关情况。

消息沸沸扬扬传了一天后,当天傍晚,于朦胧工作室证实其已坠楼身故,称经警方工作,已排除刑事嫌疑,但未公布具体坠楼原因。但声明非但没能平息质疑,反而有消息说,于朦胧的工作室已于7月解散,根本没有资格发布声明。

随着各种不实信息和阴谋论的进一步扩散,平台陆续出手。11日晚间,抖音平台通报整治情况称,已处置违规视频1300余条。13日晚间,微博宣布,清理了相关违规博文及图片4300余条,对60余个违规账号予以阶段性禁言直至关闭账号处置。

但令人匪夷所思的是,谣言仍然在继续扩散。16日,于朦胧工作室代其母发声,称已确认于朦胧因饮酒意外坠楼,并呼吁外界理性看待这一事件,不再进行猜测。

不过,部分网民仍然拒绝接受。围绕着于朦胧离世前的聚餐,各种阴谋论频出,不少圈内人也被迫发声“自证清白”,其中三人报警求助,有两人否认认识于朦胧,还有一人则直呼,“如有必要,可申请调取监控以证清白”。

就这样,在谣言发酵与平台辟谣的反复博弈之中,警方蓝底白字的通报终于出现,还原了事件真相。但回顾整起事件,仍然给人们留下了一个大大的问号:为何真相跑不过谣言?

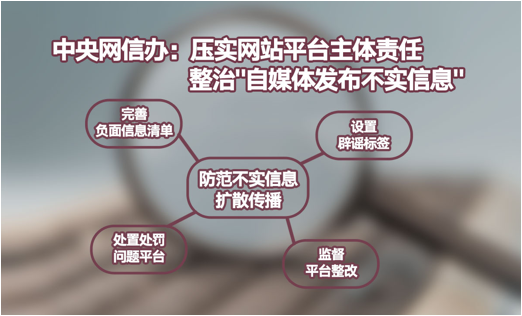

实际上,以平台责任落实为抓手,来阻止不实信息的扩散,一直是相关部门的重点工作。

今年以来,中央网信办持续启动“清朗”专项行动,先后聚焦短视频、自媒体领域,从发布不实信息、恶意挑动负面情绪等问题着手,从严打击网络谣言。中央网信办强调,要压实网站平台主体责任,通过完善负面信息清单、设置辟谣标签等方式,防范不实信息扩散传播。同时,对于存在突出问题的网站平台,要依法依规采取处置处罚措施,督促平台做好落查整改。

但现实情况总是超出人们的预期。在平台现有的算法机制下,即使平台管理方不断删除不实信息、关闭传谣账号,但仍有谣言,仿佛长了翅膀似的,不断扩散开去。有研究学者将此称作是谣言的“自我生产机制”,也就是说,谣言会在一些人的臆想、情绪和偏见中自动演化,形成封闭的叙事闭环,将不明真相者裹挟而入。

比如,此前闹得沸沸扬扬的“胖猫”事件、“外卖员送餐被刁难怒摔外卖”事件,等等,都因各种猜测而引发铺天盖地的“小作文”,导致网络情绪不断被助推。很多吃瓜群众甚至都来不及了解真相,就加入了战队,从而导致谣言的进一步扩散。

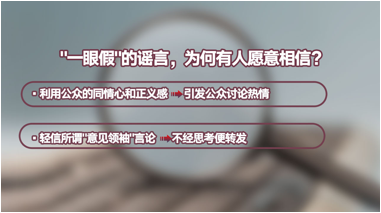

那么,为什么明明是一眼假的谣言,有人却愿意相信?一方面,或许是别有用心的编造者精准地找到了公众的关注点,利用了公众的同情心和正义感,引发了大家在公共平台上的讨论热情。另一方面,很多网民本身缺乏独立判断能力,容易受到他人言论尤其是所谓“意见领袖”的影响,在转发时并不会经过审慎的思考。

复旦大学新闻学院教授张志安认为,于朦胧事件为网络谣言的整治提供了一些启示,尤其是权威信息发布的时机和内容,或许还可以继续优化。首先,事件之所以引发公众广泛猜忌,背后是多重因素共同作用的结果。但毫无疑问的是,尽管相关各方陆续有所回应,但坠楼身亡这件事本身就超出公众的预期,各方在回应中又没有针对这些质疑来进行明确的回应,这就为众多毫无依据的猜测提供了滋生的土壤。

张志安表示,用事实来回应谣言,可能是最有效的做法。对平台而言,由于前期缺乏权威信息佐证,难以界定哪些内容属于“恶意编造”,在监管时面临“既要保障网民表达自由,又要遏制谣言传播”的两难。而警方的权威发布若能补充关键细节,不仅能增强事件结论的可信度,平息公众猜忌,也能为平台后续处置谣言、规范信息传播提供明确依据,从根源上减少不实信息的扩散。

| 编辑: | 陈昱卉 翟静 |

| 责编: | 金梅 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧