写给未来的夏日交响 上海夏季音乐节完美收官

7月1日至7月13日,“上海医药邀您共创未来——2025上海夏季音乐节”(MISA)在两个星期的时间里,以聚焦环保的“写给未来”为主题,奏响了一首夏日交响曲。在MISA的户外舞台——上海城市草坪音乐广场,今年重磅演出云集,场场爆满,人们在星空下、草坪上、微风与蝉鸣中聆听一场音乐会。

“我们旨在通过音乐与艺术的跨界合作,引导公众关注环保问题。”上海交响乐团团长周平说,“MISA期待环保能和音乐一样走进生活,成为一种生活方式。”

7月5日晚,捷豹上海交响音乐厅主厅。观众看看舞台上,又扭头看看身边,满脸惊讶又掩不住笑意:台上,中提琴和大提琴的演奏员正在敲击木鱼;观众席间,长笛和短笛演奏员正边走边吹。场面诙谐,闭幕聆听却又感叹作曲家的妙笔:木鱼声让人有置身大森林的沉浸感,而笛声和台上一把小提琴的应和,则是穿插其间的鸟鸣。

人与自然,在这场名为《写给未来:三人时光与上海交响乐团》的音乐会下半场作品《树》开场时,达成了一种神奇的统一。这场音乐会也是本届MISA的“点题”之作——已经举办了16年的MISA每年都有主题,今年的主题是“写给未来”。

今年的MISA在音乐会之外,还策划了6场环保主题讲座、工作坊、公益骑行活动以及跟爱回收合作的环保任务等,让以‘跨界’为特色的MISA,能够拓展出更多的外延。

在音乐厅大堂,今年的艺术装置非常特别,是一棵用矿泉水瓶、硬纸板、树枝和绳子组成的“重生之树”,满满的藏族风情配合大堂的蓝色星空顶,让人仿佛来到了雪域高原。这棵完全由艺术家捡来的垃圾所“种下”的树,频频亮相社交媒体,成了今年观众来MISA必打卡的“景点”,环保理念也借此传播得更远。

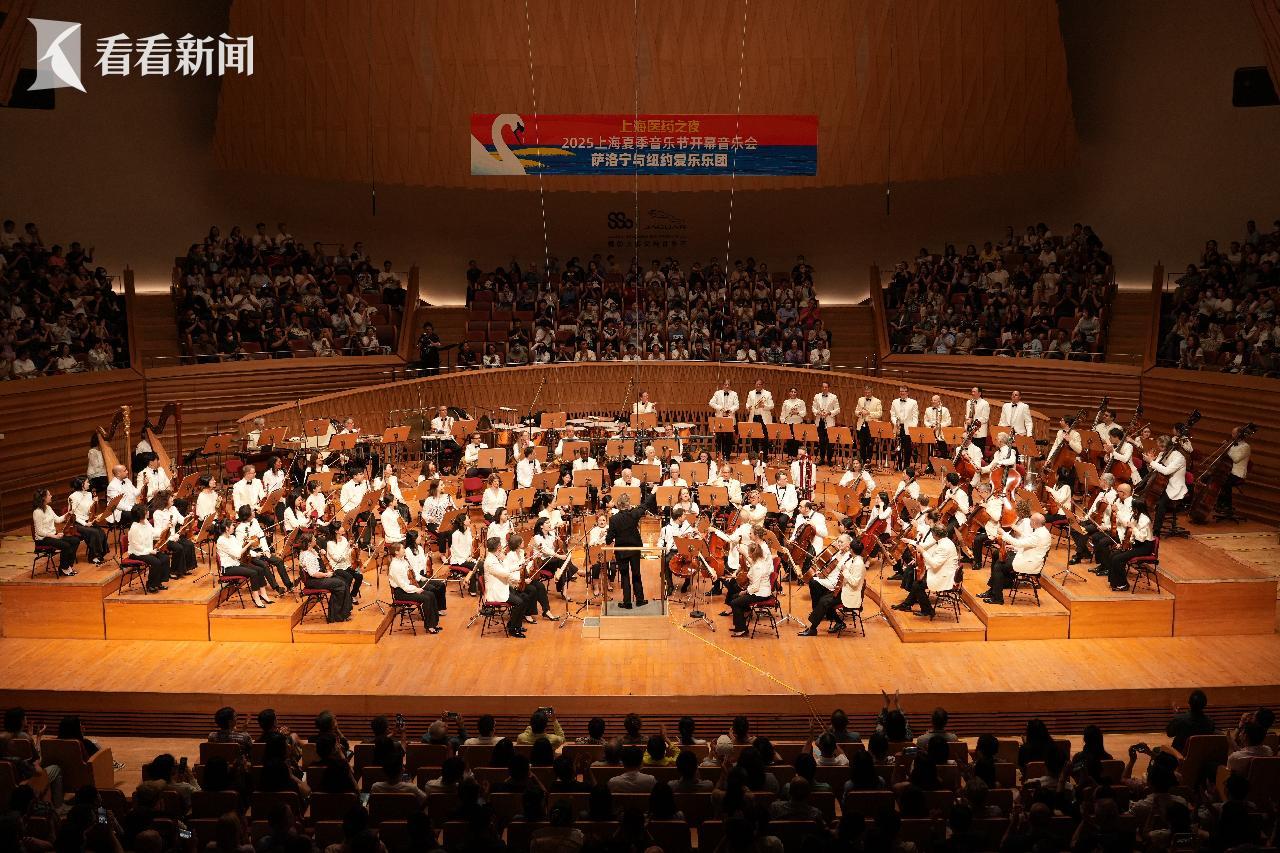

芬兰著名指挥家萨洛宁此次在MISA连续上演了“上海医药之夜—2025上海夏季音乐节开幕音乐会:萨洛宁与纽约爱乐乐团”和“上药控股之夜—萨洛宁、康托罗夫与纽约爱乐乐团”两场重磅音乐会,受到了全国乐迷的追捧,不少人都是早早抢票,坐高铁、打“飞的”赶来上海。

作为国际乐坛极具影响力的艺术家,他一直在为环保事业积极奔走。他在瑞典斯德哥尔摩创办了“波罗的海音乐节”,同样以生态为主题,“古典乐本身就是低碳的艺术,与大自然有着天然的亲近,比如我们的乐器都是由木材、马尾毛、竹子等天然材质制作,演奏过程也都是依托人体自身呼吸和肌肉力量,非常环保”。

出生在旧金山一座小渔村的美籍日裔指挥家长野健,在德国成就了自己的事业和国际名声。此次,他在MISA带来“上药销售之夜—生命礼赞:长野健与汉堡国家爱乐乐团”音乐会。长野健说,自己作为一个“在狂野自然中长大的加州人”,既可以亲近很高的雪山,也可以见识汹涌的大海,“从小就被这山与海交汇的环境浸润,我在指挥时很容易联想并应用到自然的意象,尤其是在指挥自然主题很明显的作品时,比如贝多芬的《田园交响曲》、德彪西的《大海》、施特劳斯的《阿尔卑斯交响曲》,甚至是莫扎特的《布拉格交响曲》也有伏尔塔瓦河的影响。自然给音乐艺术创作和解读带来了无限的灵感。”

“95后”青年作曲家梁皓一接受上海交响乐团和上海植物园联合委约,创作本届MISA上再度让观众耳目一新的《树》时,他去了成都市外的青城山,在郁郁葱葱的森林中每天早晨被鸟鸣叫醒的感觉,他至今难忘。梁皓一的作品,既是写给生态环境的未来,也是写给音乐的未来。

来自比利时的金翅雀古乐团,被很多乐迷视为本届MISA三大名团之外“隐藏的彩蛋”,团里的大提琴演奏家伊拉·吉沃尔在享受了梧桐区的优雅、苏州河边骑行的惬意以及陆家嘴的“绝美天际线”后感叹“这里真的很有未来感”,他说自己更加坚定了“古典音乐的未来可能是在这里,在上海,在中国”的想法。

“交响乐新人”王菀之,从流行乐歌手、影视演员的身份跨界到交响乐作曲家,让人看到了这个行业生生不息的前行力量。3年前她决定学习管弦乐作曲时,一开始听着音乐翻总谱都“找不到演到了哪里”,但2023年她就正式写出了人生第一部管弦乐作品《失落的一格》,今年她已经能将修改完善后的作品拿出来和上海交响乐团合作演出——她一步步将曾经的梦想变成了可实现的未来。“我小时候跟父母和亲戚朋友来上海旅游过很多次,后来自己也来开过音乐会,但从没想到过有一天会来上海和上海交响乐团一起演出,我觉得很厉害。”她说。

正如周平所说:“我们的主题是环保,但‘未来’这个词,每个人都可以衍生出属于自己的意义。”

| 编辑: | 章海燕 |

| 责编: | 李吟涛 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧