《科学》创刊110周年:从科学救国到科技强国

看呀STV

1915年,中国科学社在上海创办《科学》杂志,发出了国人拥抱现代科学的第一声呐喊。作为科学传播的重要里程碑,《科学》首次在中文文献中引入并系统阐释了“科学精神”。创刊110年来,这份刊物深深植根于上海这座城市,在此诞生,亦在此复刊,历经岁月洗礼,至今仍保持着蓬勃的生命力,持续推动科学思想的传播与发展。10月30日,“求真致用 薪火相传——中国科学社成立110周年暨《科学》创刊110周年座谈会”在上海科学会堂召开。

中国科学社于1914年由任鸿隽、赵元任、杨杏佛等一群在美国康奈尔大学留学的中国学生为科学救国而提出创办,最初名为“科学社”,1915年更名为“中国科学社”。其宗旨为“联络同志,研究学术,以共图中国科学之发达”,旨在将现代科学思想和体系引入中国。1915年1月,该社创办《科学》月刊,这是中国历史上第一份综合性现代科学杂志。中国科学社是中国现代科学体制的奠基者,包括创建中国最早的综合性科学团体、科学组织,建立中国最早的科学图书馆,以及创建中国最早的科学研究机构。

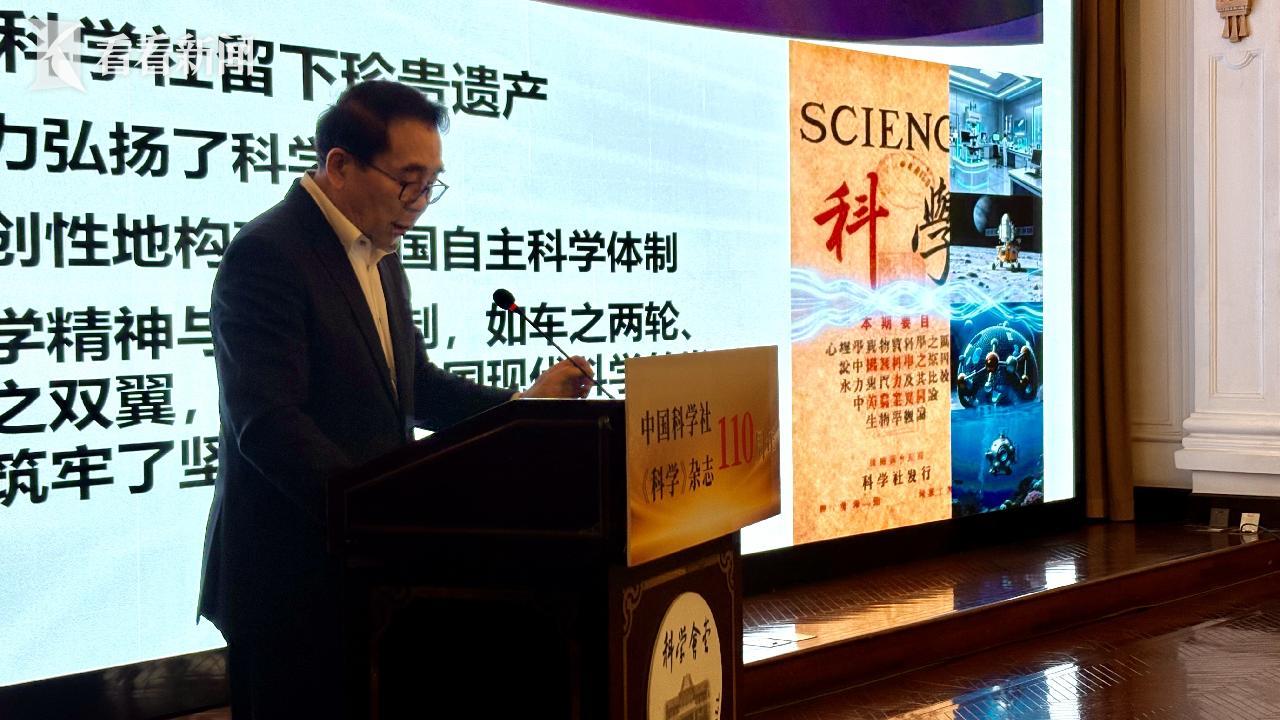

座谈会现场,白春礼院士以《笃守科学之魂筑牢体制之基——从科学救国到科技强国的 110 年跨越》为题作了主旨报告,进行深度分享。在交流发言环节,中科院院士、中科院理论物理所研究员吴岳良聚焦“周光召的科学精神和家国情怀”,通过回顾先辈科研历程,解读其科学精神和家国情怀;《分子植物 (英文)》主编、中科院院士韩斌以“以期刊为阵地,增强学术影响力、提升话语权”为主题,分析学术期刊在传播科研成果、提升国家学术地位中的核心功能;华东师范大学地理科学学院教授杜德斌则从全球视角出发,解读“全球科技创新中心——世界格局与中国发展”,为我国建设具有全球影响力的科技创新中心提供参考。

在中国科学社成立110周年暨《科学》创刊110周年之际,本次活动藉回顾中国科学社、《科学》的发展历程,并通过院士、专家的深度分享与跨界交流,继承和发扬老一辈科学家为推动我国科学与教育发展,甘做“开路小工”的精神,进一步凝聚“科技自立自强”的共识,更好地发挥科技期刊在“知识传播者、创新推动者、话语权构建者”的作用,为科技强国建设注入更多思想动能与实践力量。

| 编辑: | 朱齐越 |

| 摄像: | 林羡德 |

| 责编: | 李吟涛 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧