2个新物种、149个新记录种在上海发现并展出

看呀STV

生物多样性,是衡量一座城市生命力和可持续发展能力的重要指标。近日,“灵动的国际大都市·诗和远方”上海市首次生物多样性调查阶段成果展,在上海自然博物馆正式展出以详实的数据和丰富的影像,全面呈现了上海首次生物多样性“摸家底”的阶段成果,首次系统揭示了超大城市中人与自然和谐共生的奥秘。

走进展区,映入眼帘的穿梭在城区的貉、崇明滩涂翩翩起舞的候鸟、梧桐树上歌唱的夏蝉....在这里,将生物多样性这个大概念,具象为一类类生物标本、调查成果梳理。

据上海市环境科学研究院副院长伏晴艳介绍,此次阶段成果展是基于2023年12月开始进行的上海市开展的首次全面生物多样性调查,此次调查涉及全市16个区,由市生态环境局牵头,由市、区两级生态环境部门共同组织,统筹全市高校、科研院所以及社会公众等各方力量,参与人员累计超过5000人次。

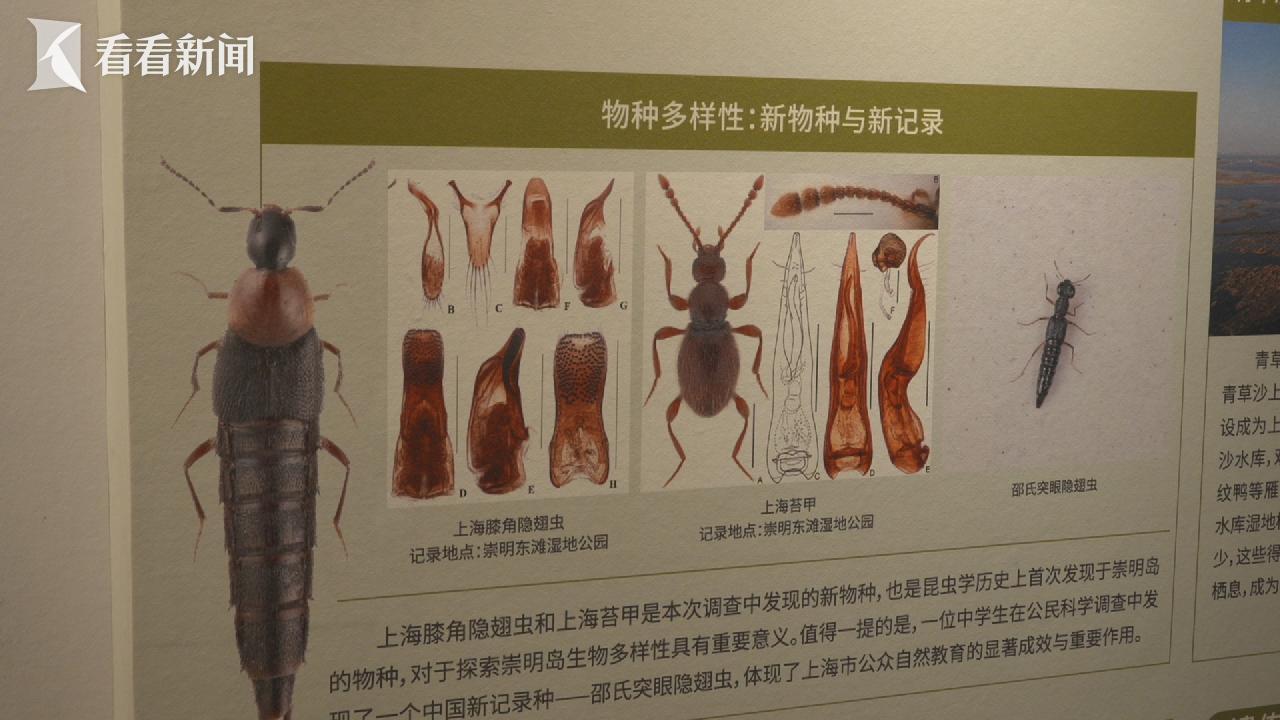

此次具有大规模、系统性、全要素、创新性的生物多样性调查中,已经发现了2个新物种和149个上海新记录物种,包括大型真菌10种、高等植物17种、昆虫122种。值得一提的是,2个新物种“上海膝角隐翅虫”与“上海苔甲”均为首次发现于崇明东滩湿地公园,具有重要的科研与生态意义。昆虫研究专家,上海师范大学李利珍教授坦言,此次发现的两个新物种自身比较脆弱,难以在较为污染的环境中存活,所以这次的新发现物种间接地反映上海的生态环境友好。

截至目前,本次全市自然保护地物种多样性调查共记录到国家二级重点保护野生植物1种、国家二级重点保护野生动物8种、苔藓、昆虫及大型真菌等上海新记录物种18种。目前,全市鸟类记录为534种,其中国家一级保护物种29种,国家二级保护物种93种,比2015年全市鸟类记录的463种多了71种。全市已调查到生物多样性相关非物质遗产共计256项,其中国家级有51项,市级有205项,涵盖了民俗、文学艺术、传统食物、传统医药,以及传统技艺等类型。

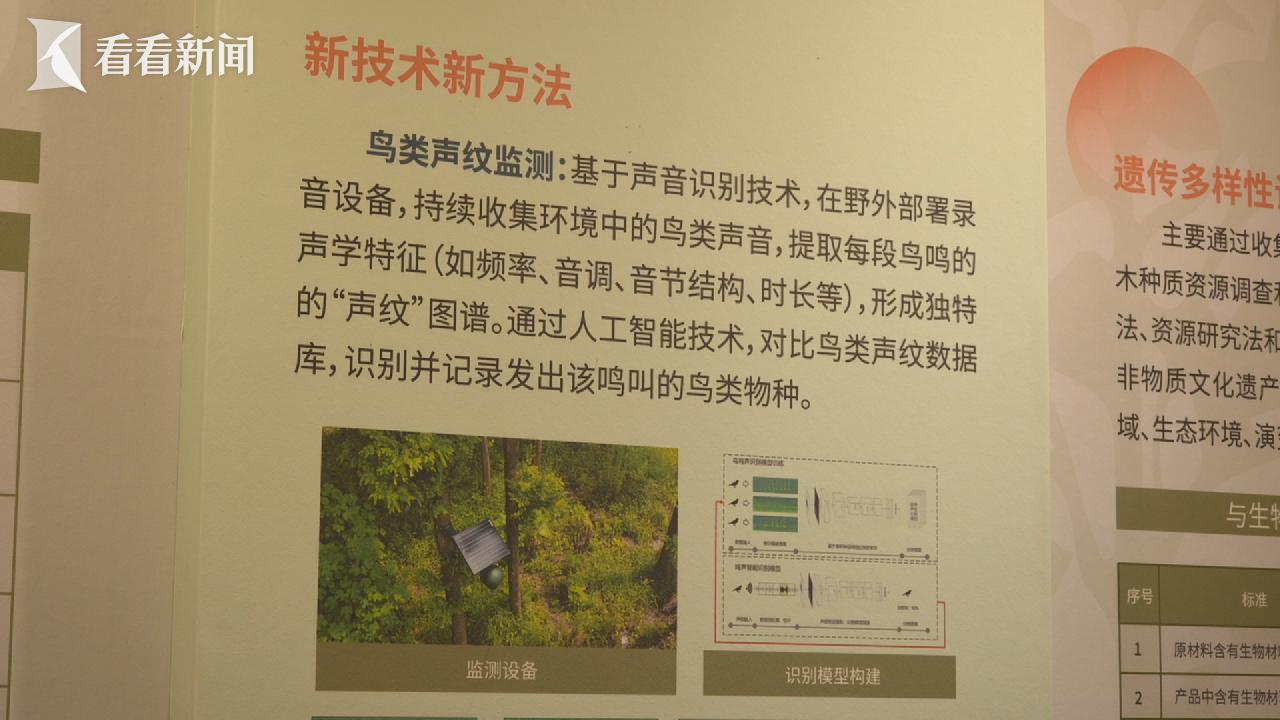

上海市环境科学研究院生态研究所副所长吴建强介绍到,为提高调查效率和精度,这次的调查采用了人工智能、环境DNA、红外相机、鸟类鸣声记录仪等先进技术和手段。本次展览的调查工作概况部分,也对上述调查组织实施方式、实施过程、新技术新方法等开展了全面介绍。旨在构建一套可复制、可推广、可延续的城市生物多样性调查评估现代化范式,为未来建立常态化监测体系奠定坚实的方法论基础。

现场迎来不少市民游客参观,有带着孩子参观的家长表示,这是一堂有深度的生动“自然课”,很多枯燥的经过系统的梳理,能让孩子更好的理解。现场还到来了风华中学的同学们,参观学习后的同学激动地分享未来一定要发挥主观能动性多走出校园探索生物多样性,与自己所学知识结合为生态环境保护工作做出力所能及的贡献。同时,上海科技馆藏品保护与研究中心收藏研究部主任李必成提到,此次展览不是重点而是全新的起点,希望通过展览对生物多样性有更多的了解,呼吁市民游客从认知走向行动,从惊叹走向守护。

据了解,本次上海市生物多样性调查仍在进行中,调查结束后,相关部门会全面总结调查结果,逐步建立生物多样性数据库,建设一批生物多样性观测台站和体验中心,让守护生物多样性成为上海永不停歇的生态接力。

| 编辑: | 冯丹 |

| 责编: | 徐笑燕 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧