又现孩子被打致死事件 管教岂能成施暴理由

继温州一母亲疑殴打9岁女儿致死后,青岛一9岁男孩又疑被其父亲殴打致死。

5月20日,青岛市公安局黄岛分局发布通报称,5月18日19时许,接黄岛区某医院报警称,一男孩受伤送医,正在救治。民警到场处置,经初步调查,5月18日16时许,王某元(男,35岁)在家中管教打骂其子王某某(9岁),致王某某受伤,后经送医抢救无效死亡。目前,公安机关已依法对王某元刑事拘留,案件正进一步侦办中。

接连发生的家庭悲剧刺痛了公众的神经:对一个9岁的孩子,“管教”何以至此?

多家媒体援引当地医院一工作人员的帖子报道,男孩疑似因玩游戏充钱,被其父亲知道后用电线殴打,全身淤青。事发后3小时,孩子母亲下班回家,孩子说身体不适,其母亲随即带孩子去了医院。然而,孩子最终抢救无效身亡。

这位父亲的行为,是否存在主观伤害的故意?有律师指出,这需要综合考虑其暴力行为实施部位、范围、工具、时长、强度等因素。其次,此次造成孩子身亡的殴打行为到底是偶发的家庭暴力,还是存在长期实施经常性、持续性的虐待?这些疑问还有待警方的侦查。

距离此次事件发生十天前,浙江温州一母亲管教殴打9岁女儿致死事件中,初步了解,疑似其母亲因为女儿在校期间犯错而进行管教,最终导致悲剧发生。

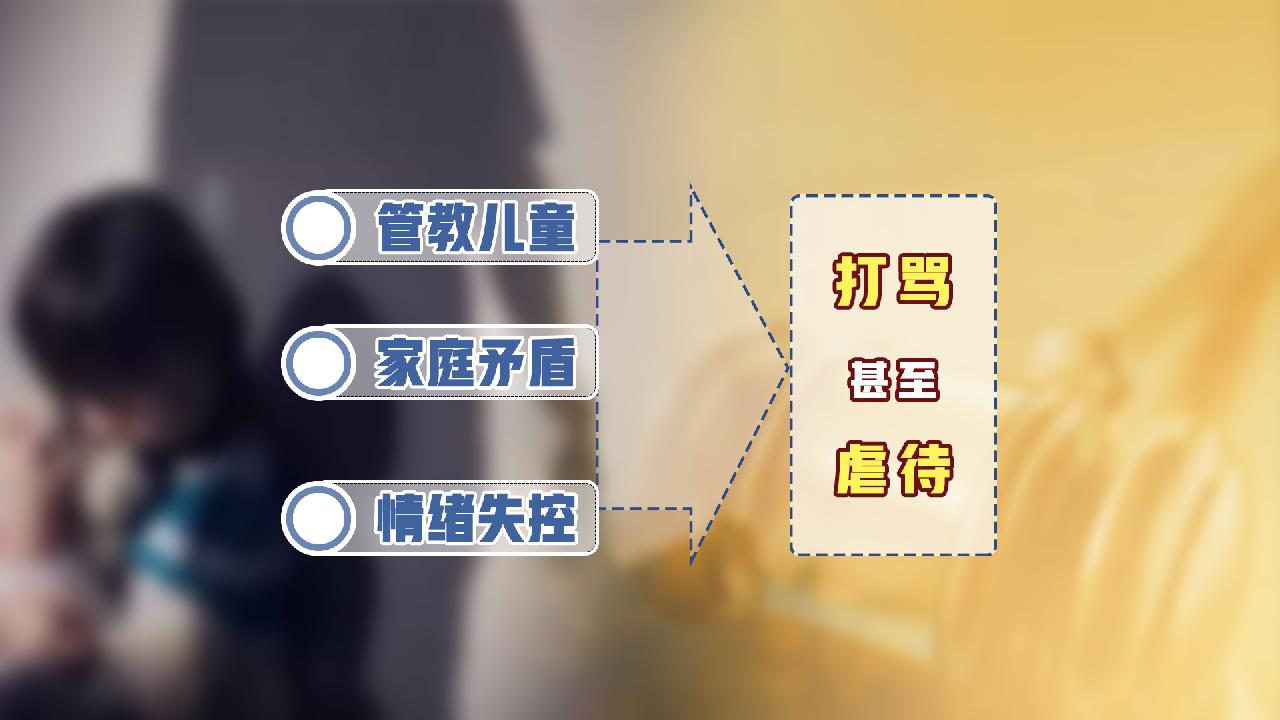

相关调查显示,“管教儿童”和“家庭矛盾”,成为了父母虐待儿童的主要原因。许多家长辩护时,常常提到自己是“为了小孩好”。还有家长表示,自己因一时情绪失控,而把火气发到孩子身上。在很多虐童案件中,由继父、继母所施虐,或离异家庭中所发生的悲剧,也屡见不鲜。

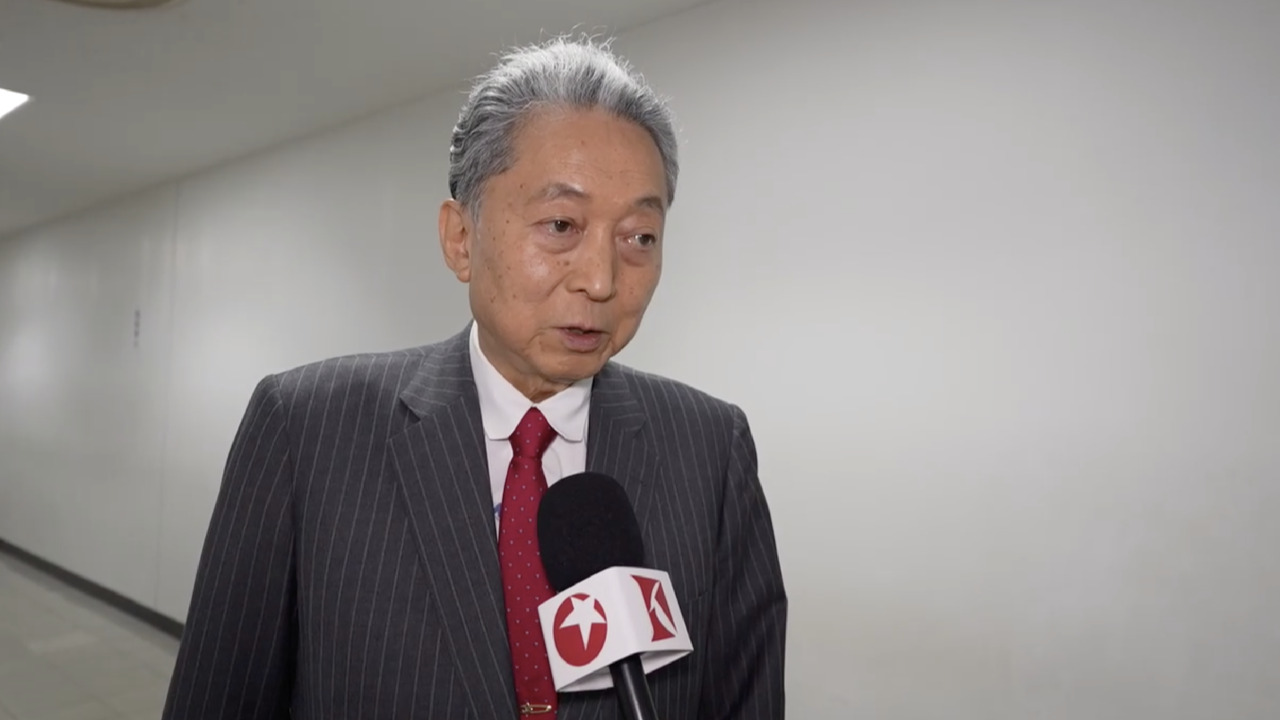

为人父母在养育孩子过程中或多或少都面临过孩子“不听话或行为不当”的情况,但连续发生的两起家长“管教”孩子致死事件,正叩问每个成年人:行为矫正和情绪发泄的边界到底在哪里?律师张玉霞认为,家长教育孩子,很多时候其实是一种迁怒或者发泄自己的情绪。一些家长不是以教育孩子、矫正孩子的行为,让孩子认识到自己的行为有偏差或者错误为目的,更多是在宣泄自己的情绪。家长没有意识到孩子的行为可能与原生家庭的成长环境,以及他们长大之后的认知是有关联的。家长要明确认知,孩子不是自己的私有财产,且要明确意识到教育的目的是什么。如果家长感知到自己非常焦虑,压力过大,可以通过心理疏导等方式去调整和矫正自己的情绪,而不要把所有的“垃圾”情绪发泄在无法还手、弱小的孩子身上。

张玉霞强调,人与人之间的沟通,更需要鼓励和引导性的方式,用暴力的方式可能会得到暂时性的屈服,但必定会有“反噬”。例如,表面上孩子体现出服从性,但是孩子身心受到严重伤害,这种伤害可能会显现在后续的其他行为或看不见的地方,孩子甚至会采取一些“报复”行为,这种报复行为可能是针对父母,可能针对其他人,也有可能针对自身。涉事家长或许并未想过要夺走孩子的生命,但正是这种无知和粗暴,使得家庭教育逐渐滑向失控的深渊。

长期以来,社会上都有着“棍棒底下出孝子”的观念,尤其家长在辅导孩子做作业时,或者孩子调皮捣蛋时,更容易对孩子辱骂、贬低,情绪“上头”了,就大打出手,施以暴力。甚至不少家长会觉得,自己小时候也是这么过来的。

但实际上,家庭教育中,殴打孩子视其情节都有明确的法律约束。我国有多部法律明确规定,如果家长持续对孩子实施虐待行为,导致孩子死亡,可以过失致人死亡罪,被判处3年以上7年以下有期徒刑。一些施暴者往往是初犯,且为被害人父母,无主观恶意,所以量刑“看似不重”,但对于家长而言可能会在悔恨中度过一生。

如果有更恶劣的情形,比如家长在打骂中使用具有明显伤害性的手段,像棍棒、刀具、捆绑等,则可能构成故意伤害罪,处以十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。如果在调查中发现监护人经常殴打子女,那还可能构成虐待罪,数罪并罚。

从社会层面来看,家庭暴力也存在“发现难、介入难”的情况。邻里之间“清官难断家务事”,很难插手或者干预,事态严重后,警方介入调查,虽然可以申请“人身保护令”,但许多未成年人还处于无民事行为能力的状态,申请还需要公安机关、妇联、居民委员会等代为申请,这也导致很多家庭暴力无法被及时发现和制止。

如何更好地构建起对未成年人的保护,杜绝悲剧再次发生?张玉霞表示,关键是要加强家长的法治意识。部分家长一是法律意识淡薄;二是受传统观念影响,觉得自己打骂孩子轮不到外人来管。学校及儿童保护相关机构要定期开展法治宣传,让更多的家长更多的成年人去懂法、知法。当前,相关法律法规可以说较为完善,但在落地的过程中,要注意法律的“手”如何伸到家务事里面。尤其,对未成年人来说,他们缺乏自我保护能力,这时候一定要有公权力的干预。例如,如何去发现家长打骂严重甚至虐待孩子的行为,需要在法律法规落地的过程中进一步明晰。包括邻居、亲友、居委等发现家暴的第三方,如何更好地介入到反家暴联防联动机制里,通过公权力或者外界干预,能够真正第一时间发现,并对未成年人进行第一时间施救。

| 编辑: | 翟静 阮丽 |

| 责编: | 崔信淑 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧