点赞

收藏

分享

用手机看

8元1小时?别让志愿服务时长成为“刷分”新战场

2025-07-18 09:30:02 看看新闻Knews综合

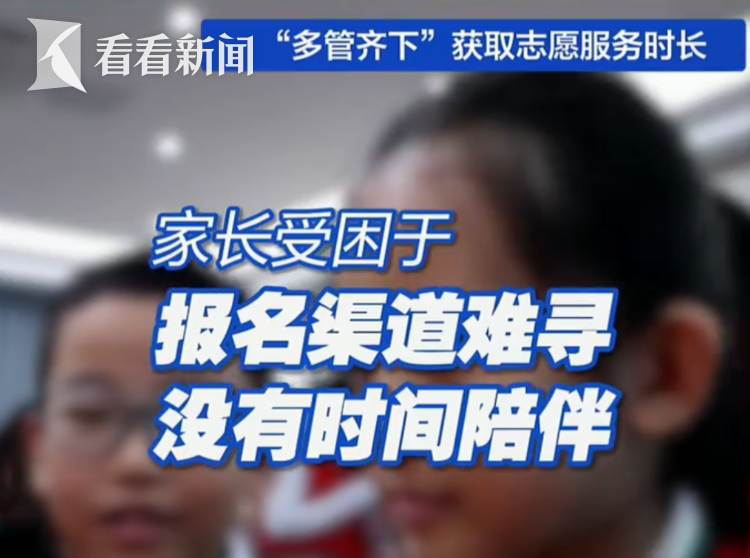

暑假,不少学生会选择当志愿者,丰富自己的假期。不过记者发现,当志愿服务时长被多地教育部门正式纳入学生综合评价体系,一条隐秘的产业链正在悄然形成。

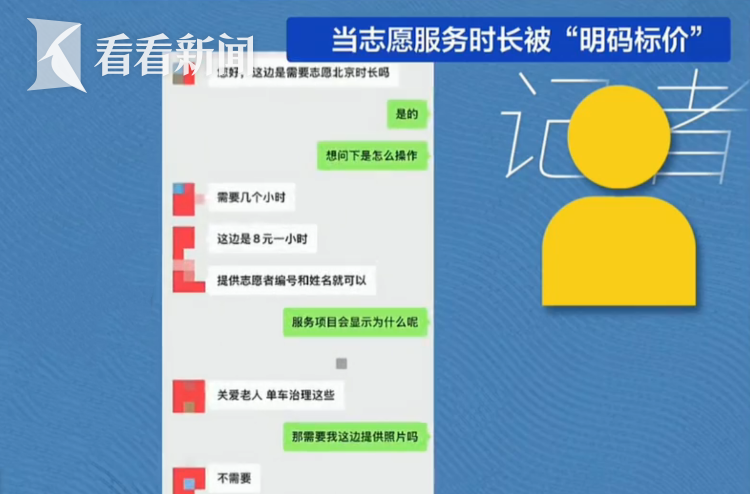

在部分电商平台和社交群组中,“付费代刷志愿时长”已成为明码标价的“商品”。

记者以学生家长身份加入了一个名为志愿时长活动交流的群聊,入群后负责人很快主动联系并热情介绍,对方称服务项目可标注为关爱老人单车治理等常见类型,仅需提供姓名与志愿者编号,无需提交任何服务过程照片时长即可录入系统。

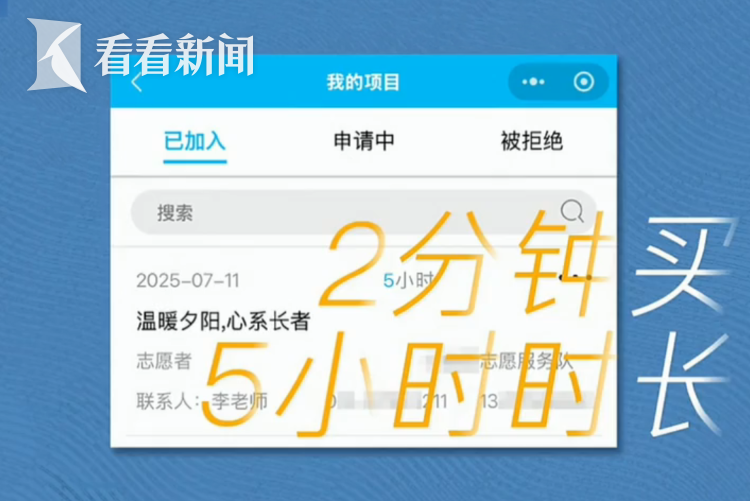

记者以40元下单5小时关爱老人项目,提供姓名与志愿者编号,仅2分钟后,账号中便新增一条5小时的服务记录。

然而有学生家长告诉记者,真正的志愿服务认证从学生参与活动到后台显示志愿服务时长最快也要1~2小时。

在该项目详情页最新报名列表里,记者所用账号的姓名与头像赫然在列,仅从页面信息看,项目内容与常规志愿服务活动无异。

对此,中国教育科学研究院研究员储朝晖认为,当前志愿服务评价过度依赖“时长”硬指标,其规则忽视服务质量和实际价值,进而容易催生形式主义甚至造假行为。

| 编辑: | 张博忺 |

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

推荐视频

国务院决定:免去曾国卫职务

时讯3天前

62岁演员甄子丹获颁荣誉博士 谈香港电影业萎缩

时讯3天前

黄景瑜官宣成为中国首批商业航天太空旅客

时讯2026/01/23

上海53岁男雇主病逝12分钟 36岁女保姆疯狂转账

时讯2026/01/26

嫣然医院传来新消息!李亚鹏透露新院址进展

时讯2026/01/23

委内瑞拉代总统:让伤害我们的人留在华盛顿!

环球交叉点1天前

南丫岛海难“非法被杀”裁定:迟到的答案与未尽的警示

东方快评2026/01/23

台退役将领于北辰语出惊人!此前已被国台办点名

时讯2026/01/24

李昊无缘最佳门将 “没拿到冠军是最遗憾的”

时讯2026/01/25

印度暴发疫情!或人传人,致死率高达75%

上海早晨直播间2026/01/26

特朗普承认:美军使用声波武器绑架马杜罗

时讯2026/01/24

俄方邀请泽连斯基:莫斯科见普京!我们保障安全

时讯1天前

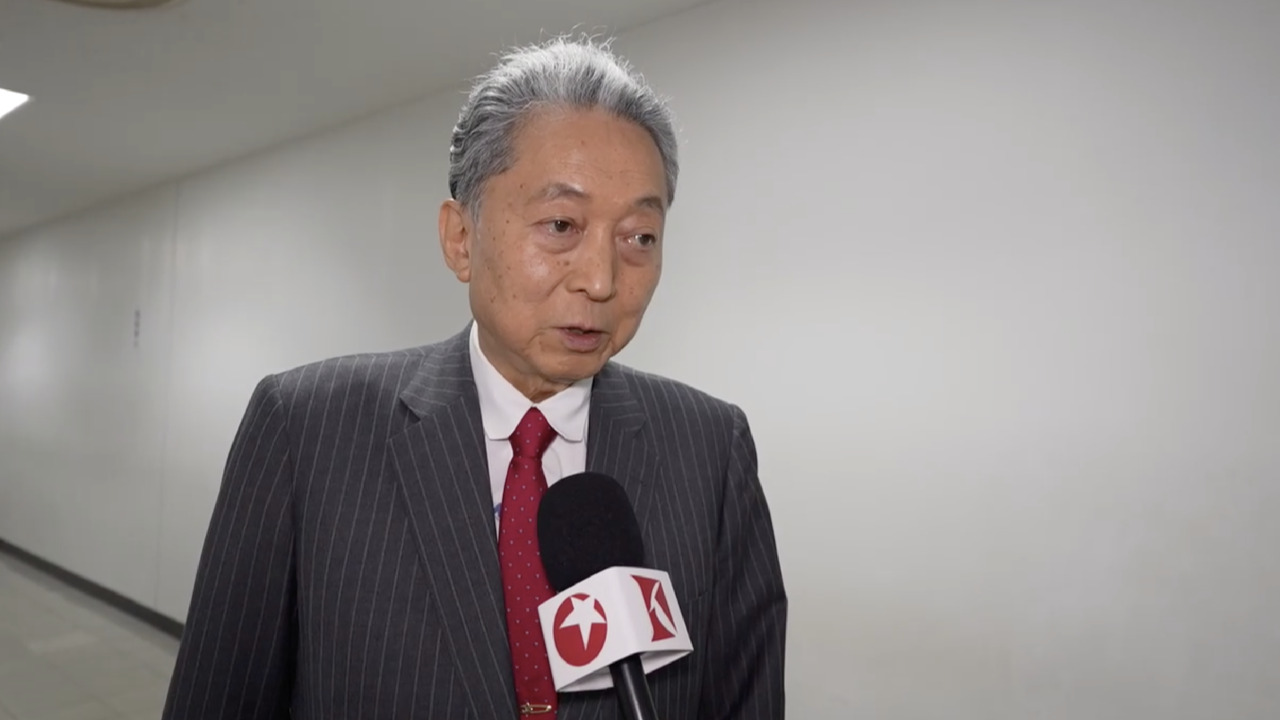

鸠山由纪夫表态强调:高市应撤回错误言论并道歉

时讯3天前

不忍了!泽连斯基火力全开炮轰欧洲

环球交叉点2026/01/23

印度爆发尼帕病毒疫情 死亡率高达40%到75%

时讯2026/01/25

招惹我就弄死你?太原一国企董事长打人被行拘

时讯3天前

李亚鹏直播最后吐露心声:内心本已准备放下

时讯2026/01/24

惊险!美国捕蛇人被92公斤巨蟒缠住拖行

看现场19小时前

胡彦斌身穿金色战袍 亮相2026网络视听盛典现场

时讯2026/01/24

一夜之间全黑了!上海多家商铺报警!

新闻坊2026/01/24

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第510号 互联网新闻信息服务许可证:31120240001 网络文化经营许可证:沪网文[2018]4466-313号 互联网ICP备:沪ICP备10207042号-1 沪ICP备10207042号-4 网视备(沪)02020000020-1号 违法与不良信息举报邮箱:service@kankanews.com

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧